艺术家于霏霏

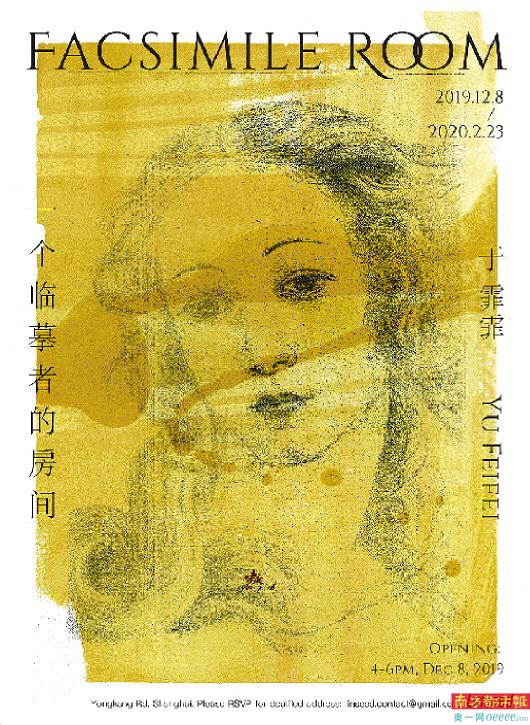

于霏霏《一个临摹者的房间》展览海报上是她外公1961年临摹的维纳斯头像。

《一个临摹者的房间》展览场景之一。

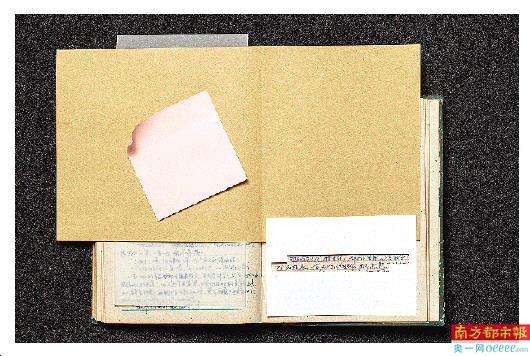

外公对托尔斯泰《复活》的摘抄,构成了于霏霏作品的最新系列。

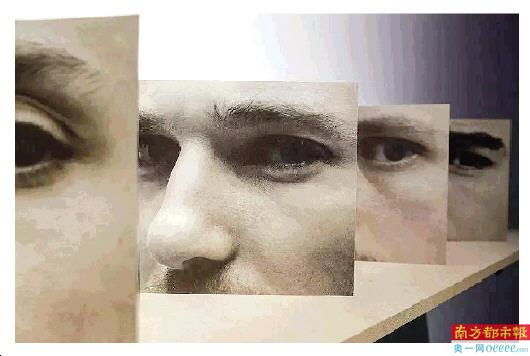

于霏霏作品《情人的眼》(2017)场景之一。

艺术家于霏霏,1988年出生于广州。本科就读于中央美术学院造型学院,在英国皇家艺术学院获硕士学位,现工作生活于北京。

于霏霏的创作实践根植于心理学和人类学,对个人文化身份进行探索。文字碎片、档案及网络图像都是她常用的创作素材。她力图找寻图像与图像,图像与观者之间所产生的心理及视觉张力,以此对静与动、图像与空间、人与物的边界进行探究。

创作之外,她还主持个人自媒体公号“霏霏的艺术蛋白碗”。

于霏霏过往个展包括:“色目”,蜂巢当代艺术中心,北京,2018;“白眼”,OVO画廊,台北,2018;“情人的眼”,集美·阿尔勒国际摄影季发现奖提名展,厦门,2017。其作品多次在海内外重要机构展出。曾获华宇青年奖、Madame-Figaro中国女性摄影师奖及集美·阿尔勒发现奖提名等。其作品被维多利亚和阿尔伯特博物馆永久收藏。

2019年12月8日,于霏霏个人项目《一个临摹者的房间》展览在上海Linseed空间举行(原定展至2020年2月16日,受疫情影响暂闭延后)。

《一个临摹者的房间》是一个持续进行的艺术项目,构建了艺术家对个人和家族历史相关文献及证物的不断研究及“挪用”,在记忆迭序之中寻求时代线索的互文。

以下为艺术家自己对《一个临摹者的房间》项目的解读。

——编者按

作为一名视觉艺术工作者,常年的离家,以及总是生活游走在多种文化背景的国家和地区,我一直对个人文化身份和肖像的可能性有非常浓厚的兴趣。在我2019年底的上海个展《一个临摹者的房间》中,很多作品都涉及了对我对自己家庭档案的挪用和再创作,其中有大量我外公留下的遗物及手稿。

我的外公,是一名新中国的船舶设计师。他作为一名上世纪三十年代在上海出生的知识分子,在时代的洪流中,他与家庭辗转于上海、北京、重庆。外公后来选择在广州工作,也把家安在了广州。他带着那个时代知识分子绝对的严谨态度工作学习,直至去世。

年轻时的外公受海派文化影响,是一位典型的文艺男青年。他读书、练字、拉琴、画画,工作后,又自学外语、医学、缝纫直到后来的计算机编程。他主动将自己塑造成“全人”以应对工作和生活。他终其一生的自我追问和几乎苛刻的自我要求,也深刻影响着我的家庭教育。

在《一个临摹者的房间》的展览中,入口处有一张我外公在1961年用自动铅笔对波提切利的名画《维纳斯的诞生》的女神头部进行的临摹。我查考了一番,直到改革开放的20年后,波提切利才出现在内地的大众刊物上被广泛介绍。彼时,在广州,外公是从哪里找到他的“维纳斯”的呢?

外公肯定是没有见过原作的。他更有可能是从像明信片这样的小型印刷品上接触到的这幅名画。外公笔下的波提切利带着东方女子的神韵,和原作有着不小的区别,但又感觉莫名其妙的“对”。

2016年,我在英国皇家艺术学院即将毕业之际,曾经为V&A博物馆做过一件定制作品。当时的主题是“回忆”,恰逢我正在研究挪用现代艺术里的形式,所以我用外公的这一件临摹做了33张独幅印刷的丝网版画,以此探索一种肖像形式的可能性,以及试着去延伸肖像本身能囊括的信息维度和叙事能力。

在上海的展览中,也展出了两件与之相关的视频作品——一件是这33张版画组成的动图影像;另一件,则是一个关于波提切利的维纳斯原作高清档案的录屏影像,也是4年前我用15英寸的MAC PRO一屏一屏截取的谷歌档案库中的高清波提切利的《维纳斯的诞生》的头部,通过再拼接的形式还原了一张过分清晰的维纳斯的面庞。通过鼠标的挪移和图像的放大,我带观看者超近距离地扫视这幅画作。观者能看到维纳斯脸上的裂痕,凸起,凹陷,破溃,这些极其不完美甚至是令人反感的细节与维纳斯作为西方经典美学象征形成了极其强烈的反差。

我的作品涉及到对于文献的“挪用”,我也一直将创作手法层面的“挪用”作为重要的工作方法之一。因此在创作初期,我需要确认的第一个问题就是:为什么要使用这些文献,这些文献和观众的关系是什么,怎么才能确认使用这些文献的艺术性。

首先,个人文化身份的确认是一个复杂的过程:个体的成长经历、认知过程,家族历史在个体身上的延续,社会建构的性别及阶层身份等都影响着这一过程。因此,对个人文献、家庭文献和历史资料的整理、截取就像是潜水的过程,即便不能探求个体身份建构过程隐秘的全貌,一些片段式的呈现依然有效。

其次,对于这些艺术作品的观众而言,面对被挪用的文献资料是一种熟悉又陌生,亲近又疏远的观看体验。他们可以类比到日常词汇的转义,个人价值判定标准的转向之中。直面文献,尤其是非常个人的文献,强迫观众去思考自身文化身份的建构过程。一些文献更是具有时代特性和相同的文化属性,观众与其互动就会更为直接。我的创作过程往往围绕着以生成视觉语言为结果的自我追问及对世俗庸常场景的重新发现展开,所以上述内容都是我在做这组新的作品的时候考虑的内容。

我的作品生成的过程往往伴随着严肃的文化理论、性别理论研究及文本分析。而我擅长的视觉表达则将文献的使用引向了一个更为具体的实验:个人肖像的重构。

自2016年创作的33张独幅丝网版画至今,将近4年的时间中,我一直在做着我外公的个人文献梳理。我的外公,生于民国年代的文艺男青年,新中国的船体设计师,高级工程师,一个知识分子。我详尽整理了他身后留下的大量遗物,其中包括多年的工作笔记、日记、字条、信件、书刊杂志、绘图工具、照相机、胶卷,甚至是发蜡、咖啡勺。肖像的重构是该项目的一层实验,而我逐渐透过这些好奇柜里的内容物,重新认识了一个时代,并在时代共性之外找到了重建个人意识的方式。

《一个临摹者的房间》项目中最新的一组作品,“挪用”了我外公摘抄的《复活》的第三部。我希望通过这一组作品从三个层次建构个人的表达。

第一层体现在《复活》的文本与外公所处的现实形成了奇妙的互文关系。《复活》作为托尔斯泰人生中的最后一部长篇小说,在世界范围内的接受度远不如《安娜·卡列尼娜》和《战争与和平》。与之相对的是中国文学界对该书的推崇。显然,外公对本书的摘录仿佛是对其现实生活的印证。

第二层体现在姥爷摘录文本时的标注,他拷贝、标记的文字形成了他个人的特殊陈述。他留下的手稿几乎都是摘抄,从马列主义、西方文学直到中苏关系的报道。但他会在摘录中标记下划线,被划出的内容仿佛是他在与观看这摘录的人的对话。

这组作品除誊抄的《复活》篇章外,还涉及他另外的一些临摹。但重要的是,我试图杜绝堆砌文献去重新书写一个生命故事。这种切片状的对个体的呈现,可以被理解为一个细菌培养皿。艺术实践者能通过这个培养皿研究叙事,进行表达和实验。因此,新系列的第三个层次体现在作品的视觉形式。我选用了摄影作为主要的媒介,同时呈现静物本身。而被拍摄的对象是被覆盖的、不完整的、碎片化的文本。我为这些文本制作了蒙版,可以被理解成皮肤、面具、伪装或者华丽的外套。

《一个临摹者的房间》成为我一个持续进行的艺术项目,有点儿像是我与外公的一场美学对话。因为时代的差异,我们各自接触到了不同的材料加以挪用,并在各自的创作中透露出带有时代印记的审美趋向。对于我来说,还有许多待发掘的形式及内容的可能性,我也将持续寻找突破范式的个人肖像呈现,去探寻时刻受限的个体超出常规的个人表达。

声音

“(于霏霏)显然意识到摄影作为图像和物的双重境遇,并有意利用了这种双重性,将此视为一种独特的创作语境。对她而言,如何呈现摄影与摄影的对象同样重要。从物质世界到虚拟世界,她的作品重新定义了三维作品和二维图像、真实空间与虚拟空间、移动影像与静态照片之间的界限。”

——策展人唐泽慧