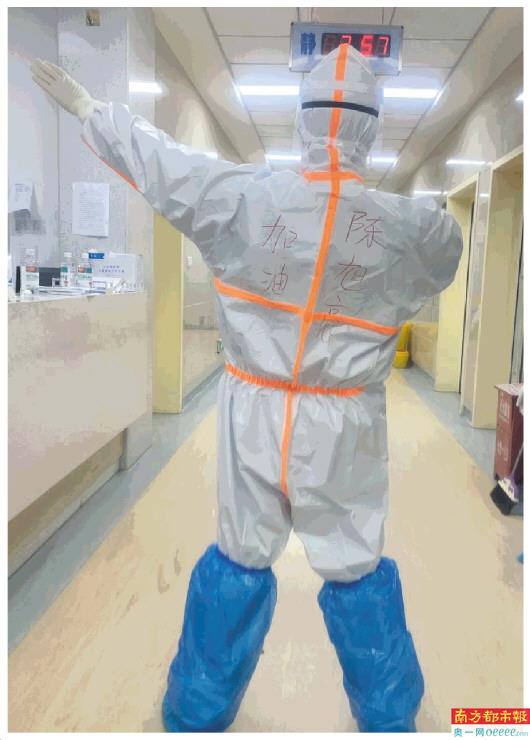

陈旭亮说,为了让纸尿裤无“用武”之时,上班前的一段时间他都尽量不吃东西。但为了避免低血糖,他会吃一颗糖。 受访者供图

口述者:广东援助荆州医疗队成员,广东医科大学附属第二医院呼吸内科医生陈旭亮

口述时间:2月28日

2月27日23点左右,我们支援荆州医疗队群里冒出一张照片,照片里是一个粉扑扑的刚出生的娃娃,群里沸腾了。这大概是这段时间大家最开心的时刻了。一群“干爹干妈”纷纷送上祝福。

这不是一张普通的照片。孩子在湛江出生,而他的爸爸罗鹏是我们的队友。2月11日,我们一起从湛江出发,到荆州战疫。算起来,到荆州已经有半个多月了。看着小宝宝的照片和视频,开心之余,我也有点想念我的女儿了。

报名时没有思前顾后

一切要从2月10日说起。那天晚上8点半,我所在的广东医科大学附属第二医院呼吸内科的科室主任黎雄斌打来电话,说湖北疫情形势非常严峻,需要增派医护人员过去。去湖北哪里,不知道。去多久,不知道。黎主任让我赶紧回科室抽签。我说:不用抽了,就我吧。

有时,一个决定就是一两秒钟的事情,没有辗转反侧,没有思前顾后。后来想想,这样挺好,想得太多反而不好。

挂完电话我给父母打了个电话,说我要去湖北了。我4岁半的女儿在父母身边,我跟她说,爸爸要去“打仗”了,要去战胜病毒,她并不理解这一切。我妻子也是一名医生,她一听我要去湖北就明白了,开始帮我收拾行李。

没有泪眼婆娑,没有千言万语。一切都在不言中。

第二天早上,我才知道我要去的“战场”是荆州,一个存在于三国典故中的古城。

我们先从湛江飞到广州,然后从广州飞到宜昌,再坐一个多小时的大巴到达荆州市区。落脚后我们就进行了培训。2月12日下午,我们去各自的支援地点。我被分到石首市中医医院,这里集中了石首全市的重症和危重症患者,共有来自湛江、潮州、河源和江门4市的广东医疗队队员60多人。

到了医院后,我们才发现这里并没有一个正规的ICU。怎么办?那就设计一个出来。在二楼,我们重新划区,将病区分为清洁区、缓冲区和污染区。然后再把一楼的病人、设备和药物全都转到二楼。

穿着防护服,我们行动极其不便,从晚上7点到夜里12点,我们花了5个小时才完工。防护服里的衣服湿了又干、干了又湿。

“小秘密”被听到了

最开始,我们负责7个危重症患者,其中6个上了呼吸机。有一位50多岁的大叔让我印象深刻,他是荆州首例成功拔管的危重症患者。

这位大叔2月13日到我们医院,刚来时两个肺基本都白了,情况非常差。经过治疗后,情况好转,脱离了呼吸机。谁知大叔一开口,就把我们“震”住了。

记得那天我们在病房里用粤语讨论着这位大叔的治疗方案,冷不丁大叔插话了,吓我们一跳。一直以为我们说粤语病人是听不懂的。结果大叔说,他在深圳生活了十几年,讲粤语完全没问题。顿时倍感亲切。一想到我们平时聊天的“小秘密”都被他听到了,就忍不住想笑。

为他拔管的是我们广东支援荆州石首市医疗队队长孙小聪。他的人生经历很是让我钦佩:从医17年,第一年就碰上非典,战斗在抗击非典的第一线。后来他又援藏一年。这一次,他又带队到了荆州。

作为队长,他不光要查房、救治病人,还要照顾每一个队员,一个个询问有没有物资缺乏,有没有遇到困难。可以说是事无巨细,面面俱到。此外,他还承担着统筹的工作,经常要开会、汇报,每天都在酒店和医院之间两头跑,一天来回四五趟。

为患者插管等危险工作他都亲自上阵。插管时,与患者脸对脸,说得夸张点,如同接吻一般。病人呼吸道里的病毒浓度很高,如果防护不当,很有可能被感染。

他也是一个很温情的人。前两天,医护人员买了一个变形金刚和画本给一位小患者。他说:这里的病房不是冰冷的,也是充满爱和希望的。

上班前吃一颗彩虹糖

在荆州将近20天了,其实与那些到武汉支援的同事相比,我们算不上苦。我们管的病人没那么多,压力没那么大。我一个同事在武汉一个方舱医院,他要负责600个病人,每个病人就算花费一分钟,至少也得10个小时,工作量之大可想而知。

荆州人民待我们很用心。我们住在石首市皇冠酒店,据说是本市最好的酒店。每层楼都配了洗衣机,还给我们准备了内衣、保暖鞋等。

有一次早上,在酒店餐厅,我去打饭,因为戴着4层手套,手被箍得太紧,发麻使不上力,打了几次都没舀上饭。阿姨看到后立刻帮我打了。我说谢谢,她热情地说:谢什么啊,你们比我们还辛苦,不用谢。听了心里很温暖。

酒店最开始提供的是湖北菜,比较重口味。后来就变得很“广东”了,清淡了很多,不过即使是广东口味,每道菜都多少会有一两颗辣椒,他们对辣椒的爱和执着让我这个南方人觉得很有意思。

一定要说有什么苦的,那就是穿防护服吧。穿着防护服、戴着护目镜,不吃不喝6小时,整个人处于一种轻度缺氧的状态,护目镜起雾又总是看不太清,实在是有点挑战生理极限。

而穿纸尿裤则刷新了我的人生体验。我无论如何都没想到,这辈子穿纸尿裤是在中年。体验了一把当宝宝的感觉,太难受了,根本拉不出。

其实为了让纸尿裤无“用武”之时,我上班前的一段时间都尽量不吃东西。如果是早上8点的班,早饭那是铁定不吃的。但我会吃一颗糖,避免低血糖。糖是我从家里带过来的,我女儿的彩虹糖。红黄蓝绿棕,小小的糖豆在嘴里融化,让我想到女儿,心里泛起丝丝美好。

不上班的时候,我就在房间里看电视看新闻,估算着还需要多久完成任务回家。每天的确诊病例数据我都会发给在湛江的父亲,不断下降的数字会让他安心。

跟女儿视频聊天时,她总是会问我什么时候回来。我说等我把小怪兽打跑了就回去。她又问,小怪兽什么时候打败?我就说,快了。

我妻子也一直战斗在湛江抗疫一线,我们之间没有说过太多嘱咐的话。其实不需要说太多,心里都懂。平安回去胜过千言万语。

改变我一生的电话

我从医10年了,一直以为这辈子当一个小医生就行了,在湛江这个中国南方海边小城平平淡淡度过一生。从来没想过会直面病毒,直面生死。

感谢黎雄斌主任那通电话,可以说,那个电话改变了我这一生,让我做出了一生都为之骄傲的决定。在国家有难的时候,不计报酬,无论生死,到一线战斗,我觉得是一种光荣,体现我作为一名医护人员的价值。

其实辛苦的并不只有在前方的我们。很多医护人员,在自己的城市战疫,默默坚持。黎雄斌主任没日没夜奔走在新冠肺炎定点医院,指导诊治工作。我的行动都是受到他的影响。他们在后方,才是真正默默无闻的英雄。

这一次驰援也让我对幸福有了别样的理解:活着,是一件幸福的事情。自由呼吸,也是一件幸福的事情。每天在防护服里,在轻度缺氧的状态里,我对张口自由呼吸的渴望从来没有如此强烈。

疫情之后,我最想做的事就是,抱着女儿,牵着妻子,带上父母,去祖国的大好河山,尤其是荆州——我战斗过的地方,走一走、看一看,大口呼吸。

栏目统筹:靳格 刘兰兰

执笔:南都记者 刘兰兰 报料微信号:Gege-0022或dakeke-123 扫码查看更多口述实录