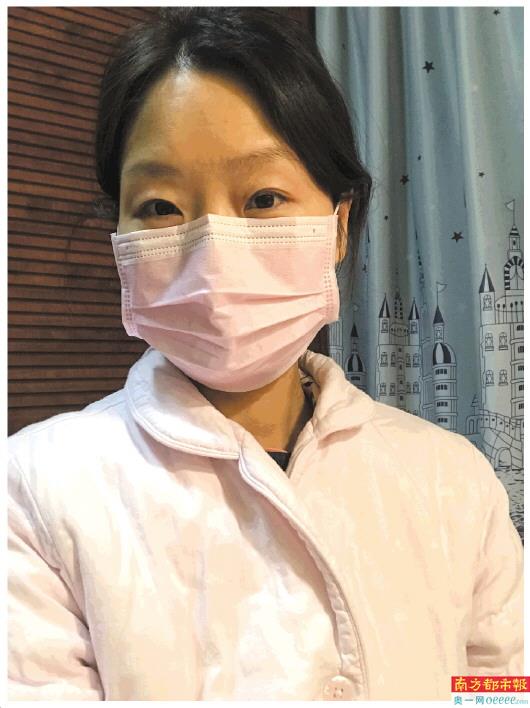

晓伟一身的“粉红”,让发烧的老公误以为是护士。

口述人:晓伟(南京市一国企员工)

2月28日的南京,突然降温,还下起了细雨。细雨打在玻璃上,形成一片片小冰花,附着在玻璃上。如果没有新冠肺炎,这冰花本应该映衬了屋内融融的暖意及茶香的。

今天虽然是周六,但现在已完全没有周末的概念,有的只是白天与黑夜的交替。

如果你问我,对于这次疫情,你最深的体会是什么?

我会告诉你,我深切地感受了一次“生死离别”。

老潘扛不住了

老潘是一名公职人员,这次疫情,政府发动了全体机关干部下基层一线,他也被分配到社区一线。

随着疫情的形势变得严峻,早出晚归的时间段被无限拉长,2月份的南京夜晚,阴冷。终于在2月6号,老潘扛不住了。

那天中午,回家作短暂休息后,他突然说:“感觉没有力气。”躺下后,他让我帮他试试体温。

我瞬间觉得呼吸有点困难。

家里有体温枪和水银体温计,我首选了体温枪。

38.5℃!体温枪连续振动。

我大脑当时“嗡”了一下!

会不会不准?人在面对这种情况时,第一反应,就是一定搞错了。我也想着,一定错了,不可能,不可能……

我反复试,同步试自己的体温,发现,没错,老潘是发烧了。

按照防疫防控措施,第一步,要上报单位领导,我用发麻的不太能听使唤的手、尽力平复恐慌的语气录了视频,发给了老潘单位的领导。

我再次量了他的体温,几乎就在一分钟之内,他的体温升到了38.9℃。

与此同时,我的手机铃声响起,是老潘单位领导的电话。

当我拿起手机,快步走向书房并关上房门,滑动接听,却发现,我居然说不出话来。那一句“喂”,居然卡在喉咙里。不受控制的,不仅仅是声音,还有泪腺。

听着手机里的安慰声,让我不要害怕,有可能仅仅是天气太冷、人太辛苦、抵抗力下降的普通流感。我瞬间找到了心理支撑:对,一定是流感,是普通流感。

这样想着,感觉胸口的一口闷气释放了出来。已经40多岁的人哭得像个孩子,巨大的恐惧包裹着我。

电话内容分为两部分,前半部分是安慰,分析了天气因素,个人体质因素,工作强度因素、工作环境相对安全因素(户外,有口罩防护)。后半部分,则又令我陷入恐慌中。“要做好隔离,一日三餐分餐消毒、避免近距离接触,必须接触需戴口罩,每日上报体温,居家隔离,家人不要外出……”

虽然,我知道这些都是必须要做的,但是,真的要去做,却是如此残忍。

居家隔离开始了

从6号开始,老潘卧室的房门始终是关着的。

我戴着口罩给他送水,送药,量体温,询问是否胸闷,嗓子疼不疼。他也戴着口罩,躺在床上,安静地看着我,轻声地回答我。口罩之下,看不到彼此的表情,唯有眼神的交流。

以前,我们生病时,最窝心的举动就是对方用额头去碰自己的脑门,然后会停顿几秒,说,嗯,没事,不发烧了,或者是,嗯,还有点烧。就是那几秒的碰触,总能给生病中的人,莫大的安慰。

这种多年的习惯下,老潘突然开口:“来,碰一下额头!”

他说完,空气顿时有些凝结。

那是他想得到亲人慰藉的自然而然的渴望,是没有克制自己情绪的后悔和尴尬。

口罩后的我,极力克制眼泪,嘴唇似乎被咬破,依稀咸腥。

仿佛万水千山,又仿佛轻如羽翼,我弯下腰,把额头贴到了老潘额头上。

那几秒的触碰啊,我仿佛感受到了一生的岁月。

从生死离别,到生死与共。

老潘的额头是温热的,还有些汗,黏黏的。他说,一部分是退烧的缘故,还有一部分是紧张的。

反复三天后,老潘体温终于正常。

事后,他说,他在我的眼里看到了恐慌。我说,我在你的眼里,看到了不舍。

他说,生病的时候我一看见你就紧张。

因为你穿一身粉红的睡衣,戴着粉色口罩,让我感觉像医院的护士。我鼻子一酸哈哈大笑。

十四天观察期,于是就进入了我们的日常。我们密切关注南京每日新增、疑似病例情况,密切关注一家三口的身体状况,连一声咳嗽都不放过。

每天问候变成了碰额头

这些天,南京的天气反常得很,如同人的心情。

当老潘不发烧了,天气也温暖了起来,阳光也是灿烂的。

当得知我们工作场所楼下医院医生接触过确诊病人,而我们都不可避免有过间接电梯接触后,当天晚上居然响起了阵阵雷声。

心总会被疫情牵扯,变得格外敏感。看到医务人员驰援湖北出征的视频会哭,看到那些只能满足自己温饱的人捐助的信息会哭,看到振奋人心的消息还是会哭。老潘说我太多愁善感,等疫情过去了,一定要多到户外运动锻炼。

老潘说我草木皆兵,要放下对疫情的恐惧,要过好当下的每一天。我说,对!

于是,每天睁开眼的第一声问候都变成了碰额头。

于是,厨房里又重现了叮当煎炒锅碗瓢盆的嘈杂声。

于是,“不读书母慈子孝,一读书鸡飞狗跳”的快乐和抓狂重复又重复地循环上演着……

宅在家里的日子是单调的幸福。

家里的“吸金神兽”更忙了

第一次感受到什么叫邻里守望。小区群里有各种热心人,有帮助菜农解决滞销只卖1.5元一斤的矮脚黄青菜团购的,有将郊区老爸家自养的老母鸡贡献出来100元一只的,还有将年底单位分的大米也拿出来50元一袋分享的。酒精、消毒水、口罩、水果……反正只要是宅需品、防疫品,都会在群里找得到,价格还都不贵。

小区的防疫防控,也令人安心。每日的消杀工作,在群里实时推送。进小区凭出入证,快递一律不给进小区,哪怕出门到门口货架取货,再进门都要被量体温、鞋底消毒,保安和社区工作人员不厌其烦的严防死守带给我满满的踏实感。

家里的“吸金神兽”在“停课不停学”的号召中,更加忙了。6月份就要中考的小潘,每天上着区网课、校网课、校外网课,还有一堆假期作业。除了爸爸发烧那几天看到他的安静,之后,引体向上、俯卧撑、举哑铃、卷腹一样样走起,哪怕是在上网课,也不见他有片刻的安宁。基本实现躺在沙发左手零食右手铅笔的梦想。据他说,网课效果很好。

“隔离”中的老潘说,自打他变身“班主任”并成了小潘助手后,感觉压力很大。家里购买的一箱打印纸和5个备用墨盒,还在路上,家里打印机已经启用了省墨模式。

我也彻底从“厅堂”转移到了“厨房”。从山姆到盒马再到本地的苏果,从京东到天猫再到有品,我的消遣就是流连各大线上平台,选购老潘小潘和我爱吃的、家用的以及防疫防护用品。

每次收货,都全副武装,戴口罩、护目镜、一次性保鲜袋头套、一次性手套再拖个平板拖车。小拖车摩擦地面的声音格外刺耳,偶尔路过的邻居对此也见怪不怪了,小区不止我一人像这样去大门口取货。

再后来,我发现超市物资充沛,价格也没见着浮动,便也不再大宗采购了。每次收快递,我都会戴一个新口罩,偶尔能与小哥照面,会送小哥一个口罩。这种素未蒙面的交集,口罩后的善意,更能温暖彼此吧。

我的厨艺在这次“隔离”中,又被diss出了一个新高度。小潘在他爸的精心调教下,顺利“出师”,清炒西兰花、醋溜土豆丝、洋葱炒牛肉、煎牛排、炒青菜……做的菜有模有样,有滋有味。他娘亲就因为煮米饭忘按开关,就被打入“千年”老三的排名。

老潘和我虽然在家,办公也不耽误。每天线上办公,书房就是我俩轮流的办公室,家中两台电脑,轮流担负着使命。工作之余,我总盼着疫情结束,好去户外走走。

特别期待3月,那时的南京应该春暖花开了,山川异域,日月同天,而武汉到时也应该阴霾尽散了吧。

栏目统筹:靳格 刘兰兰

采写:南都记者 靳格

图片由晓伟提供

报料微信号:

Gege-0022或dakeke-123

扫码查看更多口述实录