一位爱用笔名的丹麦哲学家

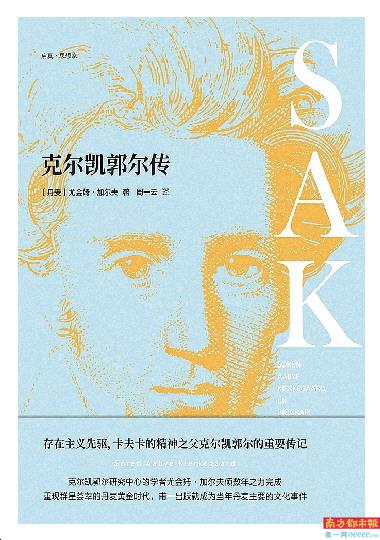

《克尔凯郭尔传》,(丹麦)尤金姆·加尔夫著,周一云译,浙江大学出版社2019年12月版,168.00元。

□ 林颐

1813年,索伦·奥比·克尔凯郭尔出生在哥本哈根的一个商人家庭,父母育有七个子女,他排行最小。十七岁那年,他进入哥本哈根大学,接受黑格尔哲学的训练。1855年,克尔凯郭尔病逝。在世的42年间,他写下了一系列自成一格、纷繁复杂的哲学作品,在他的时代,他有名但不算显耀,直到1890年,随着德国学界对其著作的重新发现,克尔凯郭尔有关伦理、美学和宗教生活的独特观点的影响力才在20世纪不断扩散。

这样的梗概不足以让我们理解这位伟大的哲学家。尤金姆·加尔夫就职于哥本哈根大学克尔凯郭尔研究中心,是克尔凯郭尔著作丹麦语全集出版项目的主编之一。他撰写的《克尔凯郭尔传》以事实编年为结构,重点分明、前后呼应,把传主人生与其思想、著作很好地结合论述,由于翔实,就能充分挖掘材料,且文采斐然,也不失为一部文学佳作。

在克尔凯郭尔的家庭关系里,父亲是格外重要的角色。这个家庭很不幸,女主人和她的五个孩子在几年的时间里相继离世,虔心路德教会、笃信义务和自律的男主人对生活深感绝望,认为自己和家庭遭受了诅咒。父亲的信仰和情绪对克尔凯郭尔的成长带来长久影响。1838年,父亲去世,克尔凯郭尔说这是一次“大地震”,他用庄严、崇高的措辞,把父亲之死形容成是“一种赎罪之死,最后的牺牲”。

作家多情,克尔凯郭尔也有他的缪斯。他热烈地追求雷吉娜·罗尔丹,在订婚一年之后,却莫名其妙地取消了婚约,置姑娘的恳求与挽留于不顾。克尔凯郭尔名声扫地,十分痛苦,但他依然坚持这个决定,心碎的雷吉娜嫁予他人,在后来的岁月里,克尔凯郭尔时常在札记和作品里写下他对雷吉娜的思念。

家庭悲剧给克尔凯郭尔投下了浓重的阴影。克尔凯郭尔认为,思想应该处理个人的处境以及我们必须做出的重大决定。这也是他放弃雷吉娜的主要理由吧。加尔夫在整理克尔凯郭尔的书信后得出结论:“这些书信以其无可争议的美学质量清楚地表明,作者不想成为丈夫,而想要成为作家。”或者说,他是在看着他的灵魂中自己所创造的形象,作为理想,甚或作为神话的女性,而不是有血有肉有欲望的十七岁的女孩。雷吉娜是他审美的重要元素,因为她,他拥有无法抑制的写作激情。

1855年9月,在生命的终端,克尔凯郭尔在一张纸上写道:“从基督教观点看此生的命运。”加尔夫说,克尔凯郭尔书写这些关于“带到最高度的人生悲苦”的痛苦自传性语句,有着一个特别不可承受的反讽。理解这句语焉不详的结论,需要理解贯穿在克尔凯郭尔整个学术生涯里的一条主线。从1841年克尔凯郭尔获得博士学位的论文起始。那篇论文名为《论反讽概念——以苏格拉底为主线》。克尔凯郭尔后来说自己肩负的是一个“苏格拉底的任务”,苏格拉底催生了后世许多相互竞争的哲学流派,原因就在于苏格拉底始终处于怀疑和否定之中,所有个体都有权对真理给出自己的见解。而黑格尔试图抓住全部的实在,却反而丢失了最重要的要素即存在。对克尔凯郭尔来说,从存在的角度进行思考意味着我们面临着个人选择。存在更多的是单个人不可思议的最内在的个体实质,是“自我”。

克尔凯郭尔的美学,主要表现就是他习惯使用笔名。谁是《非此即彼》的作者?署名是“怡然隐士”。“坚定的康斯坦丁”是《重复》的作者。“沉默的约翰尼斯”是《恐惧与颤栗》的作者。克尔凯郭尔一直小心翼翼地隐藏在虚构的笔名作者身后,努力与其作品保持距离。近年来学者们为此争论不休,加尔夫找到了作家本人的解释,克尔凯郭尔在《附笔》里解释,这是出于表达本身的本质性理由,为了对白,为了心理变化的个体区别,这些作品出于他的手中,但仅止于因他将人生观置于诗性创作出的人物口中,作家是以第三者身份个人的推动者,作家对他们的意见也不超过第三者,对他们的知识也不超过读者。

这是克尔凯郭尔的创作观,放在现代来看,这种理念也是很先锋的。所以,20世纪的存在主义奉克尔凯郭尔为鼻祖。比如“自由”“疏离”“无意义”“绝望和焦虑”等重要概念都能在克尔凯郭尔的作品里找到因由,启发了海德格尔、加缪、萨特、雅思贝尔斯等人。

这部《克尔凯郭尔传》很丰富,也很生动。尤金姆·加尔夫本人也是丹麦学者,所以他很关注克尔凯郭尔身处的丹麦学术圈和“大佬”们的交往。他详细描写了克尔凯郭尔与穆勒、与安徒生,与他的同行,与书评作者们的恩怨。这部传记的讲述笔法很像小说,好读,不过,长于此也略失于此,细节开枝散叶,难免主题有分岔。尤其,对克尔凯郭尔于我们当代社会的意义,本书的总体思考仍有所不足。

克尔凯郭尔的哲学里有一个根本性的问题,即知识的本质和地位,以及它在人类历史中的作用。我们如今通过互联网可以随时获取海量的信息,每个人都有机会学习并得到新知识,但正如克尔凯郭尔在他的哲学小说里所塑造的,人们一旦与周围的世界疏离,就难以回到过去的天真状态。“在我们为时代的成就欢喜雀跃时,我们已经忘了:每一项成就如果不能成为个人自己的成就,都毫无价值。”克尔凯郭尔曾经如此说道。

- 上一篇:云游,见证人类探索的奇迹