坚守中的团圆,不一样的元宵

没有灯光璀璨,没有人山人海。在这个注定不一样的元宵节里,有坚守,还有别样的团圆。

患者李芳鸿(化名)抱着2岁小儿子与院方的工作人员合影。

患者李芳鸿(化名)抱着2岁小儿子,母子俩已经数日未见。

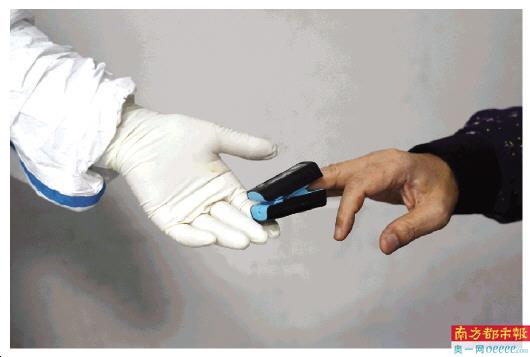

广东医疗队的医务人员给患者测试血氧饱和度。

汉口医院2月8日上午10余患者出院,医务人员对出院病人的病床进行紫外线消毒工作。

汉口医院一名老人办理出院手续,老人身上仅带了一元钱,没有家人来接,求助社区人员,社区不让老人回去,老人只好来找医务人员协商出院的问题,医院安置老人到酒店隔离2周,老人不肯去,执意要回家。

元宵团圆日,广州中山六院驰援湖北医疗队在武汉汉口医院一线的队员为患者送上暖心汤圆,温馨过节。 通讯员供图

元宵团圆日,广州中山六院驰援湖北医疗队在武汉汉口医院一线的队员为患者送上暖心汤圆,温馨过节。 通讯员供图

广州

28个“天使妈妈”使命达成!小宝妈妈顺利出院

系着大红的围巾,强强的妈妈李芳鸿(化名),从广东省第二人民医院的门诊楼缓缓走出来,给在场的所有医护人员鞠了一躬。

此前他们一家6口5人被确诊新冠肺炎,未感染的2岁幼子强强交由28名爱心护士照顾,母子隔着病房的玻璃击掌一瞬,一时感动无数普通读者。2月8日,李芳鸿顺利康复出院,与她一起出院的还有其他2名成功治愈患者。

抱起儿子,她终于笑了。

外公从武汉来广州

一家六口,五人确诊

在首批出院的3人中,强强妈妈李芳鸿尤显特别。因为强强妈妈属于无症状的隐形感染者,入院期间除了“不太明显的咽干”,没有任何症状。

强强一家的发病经历可以说是典型的家庭聚集型案例。先是从武汉来到广州过年的强强外公出现发热症状,紧接着是强强爸爸发热,两人在年三十同时住进了医院。大年初二那天,强强妈妈病毒核酸检测阳性,也住进了医院。再往后两天,强强外婆和12岁的哥哥都相继被确诊,只剩下两岁多的强强。

2岁宝宝有了28位临时妈妈

2岁幼子无人照顾,牵动着大家的心。“医院护理部马上动员,只用了30分钟就找到了28位护士妈妈来用休息时间照顾孩子”。李观明副院长说。

广东省第二人民医院呼吸与危重症医学科主任、主任医师孙瑞琳表示,如今,强强的外公、外婆和爸爸、哥哥病情稳定,也在顺利康复中。

出院当天是正月十五元宵节,医院给3位康复患者送来汤圆,“还有两个草药香囊,戴在身上对身体有好处。”据悉,香囊由羌活、吴茱萸、苍术、佩兰、艾叶、薄荷等芳香醒神,除瘴避秽的中草药做成,拿在手里,药香四溢。

家人正在康复中

最想做的事情:收拾好家,等着家人平安回来

“在医院的十几天里,我看到你们对病人的精心照顾,还有精湛医术!我代表全家感谢你们!”说起儿子,这个年轻的妈妈有说不完的话。

“你看他这个红色的小棉袄,上面还有小兔子,这就是护士阿姨自己的女儿穿的衣服,他喜欢得不得了。”

儿子身穿着红色的小棉袄,稍稍有点紧张,在一群蓝衣服蓝帽子的护士阿姨中间,格外显眼。

“一开始真的很担心儿子,那是我们家最困难的时候,医院安排我和儿子见了一面。他差点没认出我,说真的,当时很伤感。但还好有这28个天使妈妈,在我们家最困难的时候伸出援手。我也希望出院之后,今后能好好培养儿子,让他学会回报,学会感恩。”

出院之后最想做什么?“其实,倒还没想好元宵节怎么过。我就想着第一件事,回家做个大扫除。收拾好屋子,等着家人平安回来。”

说着,李芳鸿从口袋里拿出一块小点心,“你看,这是儿子送给我的,他自己留着,准备给我吃。”话音落下,她急着给家里人打一个报平安的电话,再看一眼小宝,已经在妈妈怀里缓缓睡去了。

采写:南都记者 董晓妍 廖艳萍

通讯员 薛冰妮

摄影:南都记者 陈辉

武汉

医院里的元宵节怎么过?“啊今天元宵节?你不说我都不知道”

广东赴汉医疗队随队记者手记(八)

医护:“元宵节?你不说我都不知道”

“啊今天元宵节?你不说我都不知道”,汉口医院里,好几个医护都说,“对我们来说每天都一样”。

“啊今天元宵节?正好(病人)回家去团圆一下”,正在给出院患者办出院手续的周宇麟医生说。

元宵节这天,病区里有不少病人出院,不少医护们忙着给病人办手续、叮嘱出院后的事项。

29床阿姨和老伴都住进来了,老伴就在隔壁病床,阿姨先治好,先出院。医生细细叮嘱她注意事项,包括两周以后再回医院复查,回家要避免受凉、营养均衡等等,说到回家之后仍要住个单间注意隔离,阿姨说“家里正好没有人了”。

安抚病人的“出院焦虑症”

还有的医生在安抚有点焦虑的待出院病人。有个病人觉得自己并没有完全治好,还有症状,CT显示肺部也没有完全恢复,但已经被通知要尽快出院。他找到医生,医生跟他解释,虽然肺部没有完全好转,但两次核酸检测已经是阴性了,他的整体状况都在稳定好转,已经达到了出院标准,“要恢复成完全正常需要时间,出院是有标准的,并不需要完全恢复正常,这种情况在家里静养就可以”。

一名刚办好手续的大爷出院心切,但他家在黄冈,没有家属可以来接,收拾完毕,大爷拎着大包小包,问是不是可以走了,医生让他回房间等,大爷等得着急,不时带着大包小包去护士站问,有一次都急得拍桌。

最后,护士打了一通电话,把细节搞清楚了:有人来接的就接走,没人接的就交给医务处,会统一接去宾馆,护士拍着大爷的肩膀安慰他,“你就坐这里等,不要着急,会有车子来接的,不会不管你的”。

病人:“日子就像是熬汤圆,慢慢熬,终究是会甜的”

“这次真的是死里逃生,感谢感谢,感谢医护人员!”一位年轻女士来接丈夫出院,走之前掩饰不住的开心与感激。她说,自从丈夫生病后,就一直在忙着排队、治病,对过节完全没感觉了,“大年三十都在排队打针”。

“元宵节?在这里感觉不到时间”,一名老大爷在准备出院,把衣服穿整齐了,去护士站要新的口罩,“我这个用两天了,戴出去不好”。

有个病人是个年轻人,精神头不错,说到元宵节,他说,以往每年爱人都会在家做宁波汤圆给他吃,“今年是吃不到了,但我就想,这日子就像是熬汤圆,慢慢熬,终究是会甜的”,他很有中年人“病不起”的感慨,“倒没太担心自己,就是上有老下有小,想赶紧把病治好回家,给家里减轻压力”。

采写:南都记者 赵明 李文 摄影:南都记者 赵明(除署名外)