疫·痕

曾冬玉 1982年出生 暨大第一附属医院

张志博 1993年出生 南方医科大学南方医院

吴掌明 1988年出生 广东省人民医院

单妙航 1979年出生 暨大附属第一医院

邓佳 1991年出生 广东省人民医院

肖冠华 南方医科大学南方医院

孔佩文 1995年出生 广东省人民医院

易慧 中山大学第一附属医院

李利 1975年出生 南方医科大学南方医院

吴金玲 1978年出生 暨大第一附属医院

广东医护驰援湖北,他们在奋战。

防护服模糊了样子,

脱下护目镜和口罩后的脸,

让人心疼又令人敬佩,他们自己却没空细看。

伤痕累累,一脸印记,但他们依然最美。

他们是父亲,母亲,

丈夫,妻子,儿子,女儿,朋友。

他们说,自己不是英雄,这只是他们的工作。

这世上没有天生的英雄,有的是一个个平凡人,

在逆境中站出来,挡在其他人面前。

曾冬玉

1982年出生

暨大第一附属医院

(沉默)太真实,第一眼看时觉得自己很丑,可细看又觉得挺美。

上班的压力,除了来自工作还有装备。即使额头被压出痕迹,脸上针扎一样难受,我们依然要坚持下去。因为我们不能退缩啊!也没有想过。每次穿好防护服打开门进入病区那一刻我都会给自己鼓劲,抛除杂念。而每当我脱下防护服时,如释重负。

嗯,我又战胜了我自己!

我从来没有和孩子分开过那么久,每次视频他都哭。可我从来不敢和父母视频,怕他们发现我来了武汉,会担心。孩子爸爸也是医院的,能理解,我们非常想念对方,家人平安我才能专心打仗。

张志博

1993年出生

南方医科大学南方医院

是我本人吗?差别好大!

脱掉防护服、摘掉护目镜那一刻,感觉瞬间放松了。受压部位的痛到了最后也就没知觉了。下班走在路上时我特想喝冰可乐。

我是甘肃的,因为工作忙六年没回家过年,我所有的年假都用来回家看父母,原打算今年过完年就休假回家的。大年三十出征,我告诉了父母,团圆之夜母亲哭了。我跟她说,我不是孤军奋战,我还有很多优秀的同行同事,即便有困难都是可以战胜的。后来妈妈就慢慢理解了。希望疫情快点结束吧,我可以回家看看,在外面太久了都忘记当孩子是什么感觉了……

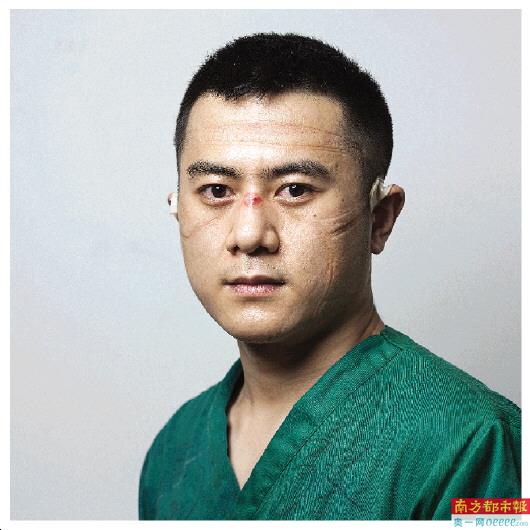

吴掌明

1988年出生

广东省人民医院

照片里这是个大爷!

连大叔都不是了!

关于防护服,我觉得现在还好啦,刚开始感觉呼吸不顺畅,不知道四小时怎么熬。习惯了以后心态也好了,不再想什么时候才能熬到下班。刚来的时候,上班前我都会自拍一个视频,叹口气然后喊加油。我的朋友问这是什么意思,我说心情复杂不知道怎么讲。

当我在楼顶看到我们科室每个人送我的“一句话”时,看哭了。

你们放心,我一定保护好自己,早日凯旋!

单妙航

1979年出生

暨大附属第一医院

第一眼看,觉得自己老了几十岁,像五十几的人,哈哈!

护理的时候是很热的,感觉到头发在滴水,下班的时候裤子都是湿的,动作也没那么麻利。我还有个比较担忧的地方是我们要处理病人的大小便,蹲下来的时候衣服里面的气体都往上走,其他倒都没有什么。有天晚上防护没戴合适,耳朵和脸勒得感觉快痛到极限了,那会儿很想快点下班。

邓佳

1991年出生

广东省人民医院

你看我那个鼻子,贴了安普贴,还掉色了!

穿防护服?第一次特别闷,我吐了,反胃已经反到了喉咙,但又不能吐,因为一吐整个衣服就全污染了,所以我就又给咽了回去。护目镜有时候会压得颧骨很痛。后面不知道是习惯了还是怎么,就觉得还好。

我没有告诉我妈妈(我来了武汉),因为我妈身体不是很好。我就只和我爸说了。平时我们发微信她以为我在广州上班,我爸也没告诉她。视频的时候我妈问上班怎么样,我就说挺好的啊。

肖冠华

南方医科大学南方医院

我知道照片上的是我,但我不太敢认。

以前没想过自己会是这样一个状态,不习惯,甚至有点不喜欢。虽然我知道我们在做一件有意义的事情,但我希望以后这种事情少一点。

我已经适应了穿防护服工作,毕竟来这三周了。上第一个班的时候最痛苦,看不清,浑身不舒服,手套勒得很疼。

我这次来得很匆忙,家里都在默默的支持。包括我的爱人、父母、长辈、兄弟,他们都没太多交代,也没表现出过多的挂念,这也许就是我们家多年的相处模式吧,信任和支持。出发前几天,我对我爱人说,如果有一天武汉需要支援,我要第一个报名,你同意吗?问的时候我很忐忑。我爱人说,你不去的话,那就不是你了。这话我印象非常深刻,她真的很了解我。

感激家人的理解,我最想对他们说,谢谢。

孔佩文

1995年出生

广东省人民医院

好丑啊!看到那些印子,心疼自己。

穿上防护服跟蒸桑拿差不多,里面湿透了干,干了湿,感到闷的时候用手给自己扇风,弯腰拿东西时还能闻到自己的汗味,蹲下来时水汽上来,护目镜就开始起雾了。

春暖花开,我便归来!

易慧

中山大学第一附属医院

以前没敷料时,每个夜班都有护士鼻梁破掉,接着还要继续上班,很痛。现在我做了防护措施后比以前好多了!

穿上防护服后工作效率低了很多,比较痛苦。我们作息颠倒,例如今晚上夜班,洗漱完三四点了,接着又是一个白班,凌晨五点就得起床。

今年我女儿的生日,我觉得有点伤心,因为女儿很伤心。她四岁了,之前她的每个生日我都陪着,今年我不在身边她很不高兴,一直哭,所以我的情绪也上来了……待疫情过去我们平安回家。

李利

1975年出生

南方医科大学南方医院

我觉得好吓人啊!就像我家孩子刚出生的时候,哇怎么生了个那么丑的(笑)!但我觉得精神状态还不错!

我们2003年去过小汤山,所以有点经验。自那以来就没包得那么严实过了。第一次穿上防护服觉得很憋气,会心慌,现在调整过来也就适应了。有一次上班前我没吃东西,就有点低血糖,现在不论什么时候我都备着食物了。我们清楚防护是保护自己,心理负担没那么重。有时候忙起来也顾不了那么多,完全没有时间考虑其他。快到下班时,大家都想着,喝一瓶可乐!

我每天都和家里视频,两个孩子都挺开心的。我没和孩子们讲太多武汉这边的事情。我和大女儿视频的时间多一些,因为小儿子视频看到我,晚上睡觉会闹的,他老是说,妈妈我要来找你。

吴金玲

1978年出生

暨大第一附属医院

丑死了。但很真实,这就是我们啊!

怎么说呢?刚开始看到病人的无助感,我们很崩溃的。我们提早一小时到现场穿防护,就是怕感染。抽血的时候都是雾水,看不清,病人也理解。开始的时候要张嘴大口喘气,防护服、隔离衣、口罩、护目镜、面屏……上周我们穿了一次黄色的防生化衣,医生一小时就感觉顶不住了,我硬撑了三个小时……

记者手记

他们摘掉口罩的样子,很美!

在我动身来武汉前,就已在网上看到过不少医护的自拍照,照片里有勒痕、汗水和淤青。

当我投身进入隔离区,才知道防护服是这样沉重、闷热,穿上几小时,人就变了模样。面罩里的雾气快要挡住了双眼,湿透的身体体能几乎被耗尽,脸上的压痕甚至几天都不会褪去。

我有强烈的愿望想去记录下这些医护人员在战斗中的艰难与激烈。得益于多年拍摄人物肖像的经验,我带上了一个简易闪光柔光箱,手持着灯,用长焦镜头记录下了他们摘下口罩后的样子,真实的画面令人动容。

摄影/文字:南都特派记者 钟锐钧 发自武汉