疫·痕

潘顺文 1981年出生 中山大学附属第三医院

陈祖辉 1973年出生 暨大附属第一医院

黄俊伟 1979年出生 广东省人民医院

谢佳星 1977年出生 广州医科大学附属第一医院

马晓军 1975年出生 广东省人民医院

罗少华 1974年出生 广东省人民医院

王凯 1989年出生 南方医科大学珠江医院

陈茗 1984年出生 中山大学孙逸仙纪念医院

熊敏龙 1988年出生 广东省第二人民医院

周宇麒 1970年出生 中山大学附属第三医院

日夜奋战在抗疫一线的男医护们当中,

大多数从未离家那么久,

他们穿上了防护服,还穿上了纸尿裤。

这一群铁血战士有的孩子要念大学了,

有的马上要当爸爸了,有的还未成家。

谈论起自己的家人,他们却哽咽了,

他们,有坚强,也有软肋。

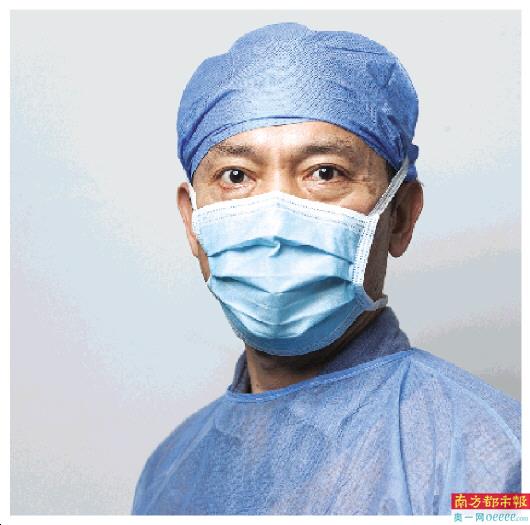

潘顺文

1981年出生

中山大学附属第三医院

这么沧桑。我追求完美,也许是处女座的原因。(笑)

我是一名检验科医生(医学检验科主管技师)。比起工作压力,我感觉精神压力会更大一些,时刻担心自己也会被感染,必须保护好自己才能去保护别人。

除夕那天我在值班,还没来得及和太太商量就报名过来了。我太太是新生儿科的护士长,出门前,她帮我收拾行李还联系了亲戚连夜接走女儿和儿子。女儿给我写了一封信,我每看一次都会哭一次。

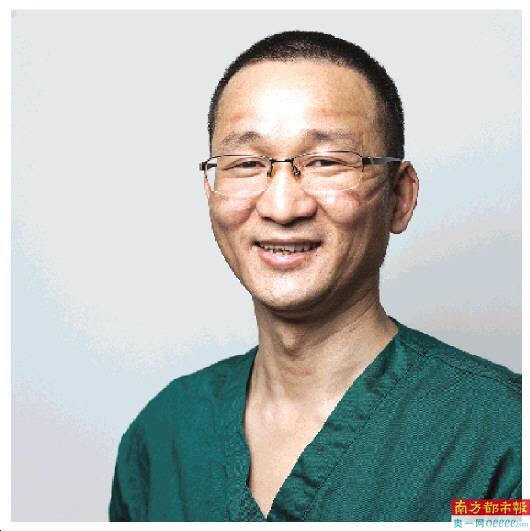

陈祖辉

1973年出生

暨大附属第一医院

人到中年时,看自己也看多了,没什么感觉。(笑)戴着口罩,因为我还在工作。(陈祖辉是院感专家,清洁区的卫生由几位院感专家负责)

在洁净区,我穿着隔离衣,就是一级防护,除非有需要,我才会穿到三级进入病区。院感的工作,很全,很细,我们更多的是防护工作人员本身。他们不能倒,倒了就无法救治患者了。在队伍进入病区前,我们要对病区进行风险排查和识别,就像侦察兵一样。在这个过程中我们就像个监考官——医护们的衣服有没有穿对,鞋套有没有漏掉,还有什么地方没有做到位。除了要对大的分区布局进行把控,包括环境卫生的清洁,我们大包大揽了;我们还要把身段下沉,做最基层、最基础的工作,事实上几位院感的医生都非常有经验,无论是在教学上还是在实操上。在病区里面,我们对功能规划做识别,排查风险。医护办公室,病房,治疗师,污洗间……这些地方功能不同,物理环境要求也不一样,我们就要进行识别,发现风险就要采取手段去处理。目前我们不需要每天进入病区,但缓冲区和更衣区这种地方,每一个班次都有院感的人在,对细节进行纠正。

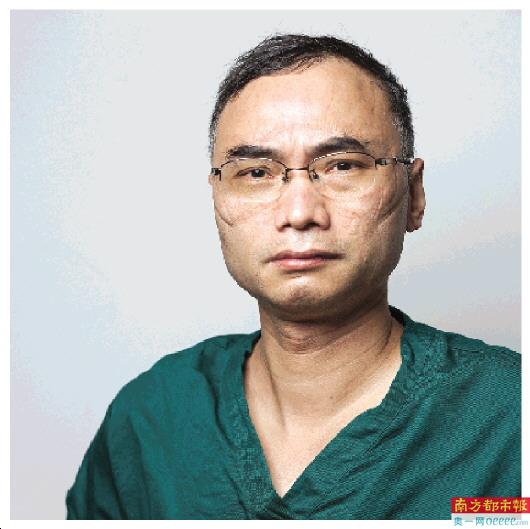

黄俊伟

1979年出生

广东省人民医院

鼻梁压迫得最厉害,加上护目镜,这里就很容易破损。

一身防护装备下,没办法进行原本很简单的书写工作或者临床操作。最难受的时候就是憋尿。最初进病区时,我备了纸尿裤,两次,但最后都是憋着出来的,就因为怕在这个期间会有情况发生。最后只能在上班前,吃饭时减少喝水。

妻子怀孕九个月,马上要临盆了,这时候我本应留在她身边。但国家有难,匹夫有责。我们是做医护的,冲在一线,这是我们的职责所在。

谢佳星

1977年出生

广州医科大学附属第一医院

我们有敷料贴,勒痕也就没那么明显啦!刚开始骨头都是痛的。

下半夜很难熬,不能喝水不能上厕所的状况一定要习惯下来。以前在H7N9、禽流感时期穿过防护服,也就一两个小时。现在可能是六个小时甚至是八个小时。

SARS时期,我还在实习。经历了禽流感和H7N9,我知道这病毒很厉害,心理上有准备,去年12月底的时候我猜我会来武汉支援的。12月31日买了口罩,全带来了,那时候N95口罩都还没涨价。

马晓军

1975年出生

广东省人民医院

这就是战场上该有的浴火奋战的形象!作为男人,沧桑正是美好!最燃时刻!

穿防护服工作就是在另一种高压环境下的工作,与平日感觉截然不同,这是一种战时状态,能调集人体全部潜能。

作为感控的医生,更多的是要注意周边环境,留意传染病的传播途径,把相关途径阻断。比如某一名患者将病毒传给他人的途径,是气溶胶还是呼吸。

我的女儿挺大的了,都有六十多斤了!11岁。

我从未离家这么久,作为父亲很是想念。

罗少华

1974年出生

广东省人民医院

这脸上的压痕,叫压力性损伤,以前都是长期卧床的病人才有。我以为只会“长”在屁股上,没想到还能“长”在脸上!

我有过敏性鼻炎,用口呼吸,穿上防护后很难受。一个月过去了,心态和情绪上是有变化的。起初对这个病不了解,好多人心里没底。每从工作中解脱出来后,我还在回忆有没有环节做错。

我的小女儿老问,爸爸你什么时候回来吖?你坐飞机回来哦。呵呵,她也知道武汉离家太远了。我有两个女儿,大的十岁,小的五岁。我希望她们耐心一点,我们很快就会回去。

王凯

1989年出生

南方医科大学珠江医院

我来武汉快一个月了,脸上伤口一直没好,因为一直受压。家人看了照片,还是觉得挺心疼的。

其实我的颧骨也伤了,比起鼻子没那么明显。不上厕所这事可以忍耐,顶得住。不过有一次我忍了五个小时,真的很痛苦。工作前少喝水,没多久就口干了,一出汗就容易脱水。所以还是要喝水,但要把握好。总之每一次都要忍。

我是ICU的,我年轻,未结婚,这时候我是一定要来的。当我看到上海派人来,我在想广州也一定会派人的。于是自告奋勇地去跟科室主任表达了要过来支援的诉求。

陈茗

1984年出生

中山大学孙逸仙纪念医院

哎呀,口罩戴的时间长了,嘴角有点毛囊炎。

我们穿防护服顶多六个小时,若超时防护服的性能就没那么好了。早上查房、开医嘱,下午写病历,查看重病号生命体征,处理医患沟通,到晚上10点多患者都睡觉了,我们要留守,处理突发情况。有些患者在治疗过程中会紧张,产生濒临死亡的感觉,会慌,耗氧量一旦增加,人就保不住了。所以我们跟患者相处的时候,尽可能多地给予他们鼓励。这种交流,也叫“话疗”,重塑患者和家属的自信心,心态好基本上救治就有希望。有次护士和我说,一位患者没尿了,这很可能是死亡的前兆。我仔细分析情况后,否决了给患者使用利尿剂的建议。我留意到患者的血氧含量低,静静守候在她床边,听见氧气面罩有漏气的声音,于是我轻轻把面罩戴紧,氧含量就上来了。正在好转的患者,他们都有一个特点:安静,不烦躁。只要医生和家人鼓励支持,是可以救回来的。

我是个重庆人,性格直来直去的。爸妈心态很年轻,知道我上前线,没多说什么。

周宇麒

1970年出生

中山大学附属第三医院

我这憔悴的样子,一般情况下是绝对不会出镜的!

我是一名呼吸科的医师,这里的患者需要我们。我们都在三甲医院工作,来到汉口医院发现环境的确不太理想。经过院感老师及大家的努力,营造出了一个相对好的环境。

这里不断有患者成功治愈出院,他们脸上充满喜悦和感激。他们经历过身边病友的不幸离世,常常陷入恐惧。

17年前,我经历过SARS。当时我们在中山三院ICU里,只戴纱布口罩,穿用布做的防护服,那时连N95都没听说过。现在在武汉的处境,防护服是有限物资,我们不能浪费。查房、开医嘱、抢救……值一次班就得用一件,真的舍不得。每当穿上防护服,感觉就有了一种仪式感,似乎进入到了某种特定的状态,忘记了要喝水吃东西上厕所,全身心投入到救治工作,对患者的无助也有感同身受。所以我们要在有限的时间里尽量多地帮助患者,多安慰他们一些。

我们从广州来支援,虽说是后方,但同时也是前方,现在趋势在好转,依旧还有不少患者等待出院。我有个女儿,今年读大学了。我在武汉一切都好,希望家人不要太挂念。

熊敏龙

1988年出生

广东省第二人民医院

这是我吗?很帅!

我做了8年ICU,强度高、压力大,我认为男性挺适合做ICU。

面对重症患者,我曾感到恐惧,我害怕抢救不过来,我不愿看到患者离去,尽管我们以前在广州上班时也常常抢救患者,操作除颤或者按压。现在的我感觉慢慢适应了,无论何时何地,都要尽心尽力去抢救,不能畏惧。

太太是暨南大学附属第一医院的护士,很支持我到武汉,却也舍不得。她怀孕了,31周。我们每天都会视频,我希望疫情尽快结束,我可以陪伴太太一起等待宝宝诞生。

记者手记

铁血男儿的勇敢与柔软

在疫情面前,每个人面对未知,都没有太多的经验。很多人没有长时间穿防护服的体验,有很多人没有长时间离家的经历。在护士的队伍里,男性比女性要少一些,大家都从事着相同繁重的工作。

在大多数人眼里,男医护们被认为抗压能力比较强,体能比较好,其实他们有着勇敢的一面,可也有着柔软的一面。这些男人,有的女儿已经读大学,有的即将要当爸爸,还有的没成家。而上前线成为了所有男人的担当。他们也会为家人流泪,也会担心妻儿父母,他们是千千万万医疗队里铁血男儿的缩影。

摄影/文字:南都特派记者 钟锐钧 发自武汉