郁达夫感动钱玄同

郁达夫(1896-1945),作家,浙江富阳人。新文学团体“创造社”的发起人之一,代表作有《沉沦》《春风沉醉的晚上》等。

钱玄同(1887-1939),文字学家,新文化运动的倡导者之一。原名钱夏,又号疑古,浙江吴兴(今浙江湖州)人。

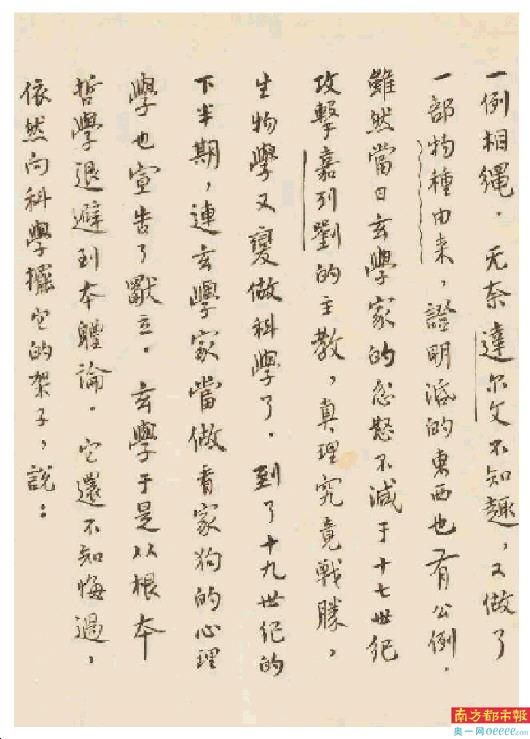

钱玄同日记手迹之一。

□ 侯桂新

创造社的成立与《创造》季刊等的出版,按照郭沫若在《创造十年》《文学革命之回顾》等文中的回忆,起因之一在于他和张资平等在日本留学时对当时国内杂志——以《新青年》为代表——的不满,而试图团结几个留日学生打出一片新天地。当时,这些年轻人目空一切,认为“中国真没有一部可读的杂志”,《新青年》不过“差强人意”,流于“浅薄”,《新青年》阵营“除鲁迅一人而外都不是作家”。从这个角度理解,创造社的主将视《新青年》团体的启蒙家陈独秀、胡适、刘半农、钱玄同、周作人等为要超越的对象,对他们颇为藐视,这给双方的关系埋下了不融洽的阴影。当然,《新青年》的主将们当时并不知道郭沫若等的“心路历程”,作为白话新诗的最初试验者,胡适读到《女神》时对其评价颇高,而郭沫若在现场得到胡适点赞时则激动得和他拥吻。不过总体来看,《新青年》派和创造社同人的风格有点格格不入,双方交往不多。

1923年后,《新青年》的团体散掉了。作为《新青年》主要成员之一的钱玄同,却在此后和一些创造社同人有所来往,包括打文字交道。大约由于心里多少有些成见,他对创造社人物的印象往往不佳。例如,他于1925年3月18日夜曾观看女师大学生演出郭沫若的剧本《卓文君》与田汉的剧本《环珴璘与蔷薇》,同年11月21日则“作致黎锦明一书,有千余字,投《京副》,末了骂郭沫若、曾琦等”。对于郁达夫,也是如此,第一印象不佳,不同的是随着见面次数增多,他对郁达夫的印象彻底改观。

钱玄同自1913年9月来到北京,此后长期定居于此。而郁达夫自1923年2月至1925年8月曾断续在北京生活过一年多时间。两人的交集即发生于这一时期。根据《钱玄同日记》的记载,在这期间,两人一共有过六次见面。

第一次见面发生于1923年2月23日。这天上午,钱玄同正在家里收拾书桌,沈士远来电话邀请他去家中午饭。钱玄同到后,见到了不少熟悉的朋友,包括沈氏弟兄三人(沈士远、沈尹默、沈兼士)、张凤举、徐耀辰、马幼渔、周氏弟兄二人(鲁迅、周作人),另有生客一人,即是郁达夫。郁达夫夹杂在这一帮老朋友中间,显得有些突兀。他之所以被邀,有可能是由于周作人向沈氏兄弟的介绍。当时郁达夫刚到北京不久,他此行的主要目的之一是专程来感谢周作人,后者在文坛对《沉沦》的一片抨击声中力排众议,在《晨报》发文肯定《沉沦》“是一件艺术的作品”,让郁达夫很是感激。2月17日,周作人请郁达夫到八道湾家中做客,郁达夫第一次见到周氏兄弟,双方印象不错。因此,这一次郁达夫出现在沈家的聚餐,有可能出于周作人的推举(鲁迅当日日记却说是“张凤举邀午饭”,与钱玄同所记不同。可能是张凤举代邀。另,陈子善据钱玄同日记写有《鲁迅郁达夫的第二次见面》一文)。在这次饭桌上,作为生客的郁达夫有何表现,已难悬想,而钱玄同对他的态度则是敬而远之。他在日记中特意记道:“这位郁老先生,虽则研究新文学的人,可是名大,皮(脾)气太大,简直和黄季刚差不多。我有些怕敢领教,只好‘道谢啦’。”黄季刚即黄侃,与钱玄同同为太炎弟子,个性桀骜不驯,以好骂人闻名。钱玄同将郁达夫比作黄季刚,不知源于现场观感,还是耳闻?其实钱玄同自己也颇激烈,也不少骂人,但他性情中同时有诙谐的成分,所以面对郁达夫才觉得有些不好接近吧。

1923年5月13日傍晚,钱玄同抱病(眼疾)前往新明剧院观看“美专师范系游艺会”的演出。临行前他记得《晨报》的广告中预告6时开演,而他6时半才赶到,正担心没有容足之地,不料进去后一看,人很少,闷坐到7时半,台上挂牌说“今晚7时半开演”,但直到8时仍未开演。这时他左眼疼痛,心中烦闷,天气又热,又担心先演旧剧(他排斥旧剧),散场太晚,而自己明天上午9时还要去北大上课(“明天决不能不去了。昨今新明必有北大学生在,他们若见我戏尽看,而课尽不上,这还成什么话”)……越想越不安,于是毅然决然牺牲了买票的两块钱(这在当时不便宜),出场回家。而当他在场中闷坐的时候,一边咀嚼自己的感想,忽然起了写作小说的念头,回家后仍觉得“若运用观察力将各点分别很忠实记出,便是一篇很好的写实小说”。但他终于没有写,对此他自己认为是由于没有携带铅笔和笔记簿,随时记录材料。其实,钱玄同虽是文学革命的一员猛将,但他其实是个文学的“门外汉”(钱玄同1917年1月1日自评)。大约正因自己乏才,所以他才不敢小看那些有创作才能的人。这天深夜他自省:“我近日读梁任公、张君劢的文章,很觉得:研究自然界为科学;研究人生为艺术,故颇觉悟文学的有用,至于丑恶的描写,以梁任公论道家思想之言解之,亦极有理,故我也不敢轻视郁达夫矣!但如《金瓶梅》,似乎总是病的小说,不是健全的人做的。舜何人也?予何人也?予何必不做小说哉?”这一次观看演出而不得的经历,竟然改变了钱玄同对于文学与道德、为人与为文关系的认识,从而无形中也改变了他对郁达夫的看法,为他日后理解和接受郁达夫奠定了心理基础。

钱玄同与郁达夫的第二次见面要等到1924年6月15日。这天晚上,骆驼社的周作人、张凤举、徐耀辰在中央公园的水榭宴客,现代评论社诸君皆至,同时还有创造社的客人。据周作人日记,到场的共有25人。有意思的是,钱玄同在这天的日记里写道“初识江绍原、郁达夫”。可能是距和郁达夫第一次见面已经过去16个月之久,他竟然完全忘了这回事,恍如初见。这时郁达夫正在北京大学担任统计学教职。吃饭的时候雷雨大作,大约不便于众人谈话,钱玄同也没有记下对郁达夫的观感。

9天之后,即6月24日,钱玄同第三次见到郁达夫。这次两人都是应现代评论社之邀,地点仍是中央公园,郁达夫在席上有致辞。两人有无交流,不得而知,但人应该是“一回生,二回熟”了。

1925年1月31日中午,周作人和张凤举因陶孟和夫妇回京以及郁达夫将赴武昌教书,共同设宴于东兴楼。这次宴会规模较大,宾主一共23人,钱玄同、沈尹默、林语堂、徐志摩等均在座。席上钱玄同“吃得非常之高兴,我吃了十几杯黄酒,颇有醉意”。想必好饮的郁达夫也喝了不少。当然,吃得痛快,必然花费不小,这顿饭一共费了48元巨资(据周作人日记),是当时北京蓝领阶层如巡警等的好几个月工资。

看来陶孟和和郁达夫人缘不错,两天之后,钱玄同和沈尹默等十人联合在森隆饭店宴请二人,并另外请了15人作陪,到者9人,包括胡适、周作人、林语堂等。席上钱玄同“又吃得醺然”,宾主尽欢。

从这两次宴会来看,钱玄同和郁达夫的关系已相当融洽。此后,郁达夫赴武昌任教,两人长达半年没有见面。1925年8月5日晚,张凤举和徐耀辰在东兴楼请客,周作人、钱玄同、郁达夫等一同赴宴,估计郁达夫是趁暑假短暂居京。席上钱玄同“吃得大醉,胡言乱语,瞎闹一阵”。饭后,大家又到东安市场打地球,钱玄同本来不会打,也不愿在人前献丑,但这天趁着大醉,也打了几次,不过一次也没中。离开东安市场的时候,已经过了深夜11点,而钱玄同仍然酒醉未醒。众人怕他路上摔跤,于是派29岁的郁达夫送38岁的钱玄同回宿舍,并且买了两个蜜柑给他吃。钱玄同对此大为感激,在日记里连用了两次“可感”“可感也”。虽然“可感”的对象包括众人,但想必对具体执行护送任务的郁达夫尤其要表达谢意吧。

这大约是钱玄同和郁达夫的最后一次见面,给后人留下了一幅在深夜里互相搀扶的画面。钱玄同对郁达夫由最初的“怕敢领教”到最终深觉“可感”,可谓正是日久见人心的结果。所谓人以类聚,仔细想想,两人身上其实有不少相似的地方。世人对郁达夫常常留有颓废的印象,但从他能同时成为周氏兄弟(尤其是鲁迅)和钱玄同的好友来看,真性情才是他在朋友圈的闪光点。而从钱玄同日记留下的这一鳞半爪,后人对于民国文人的性情与交往亦可得到真切的感知。

(侯桂新,华南师范大学文学院副教授)