我的武汉病房记忆

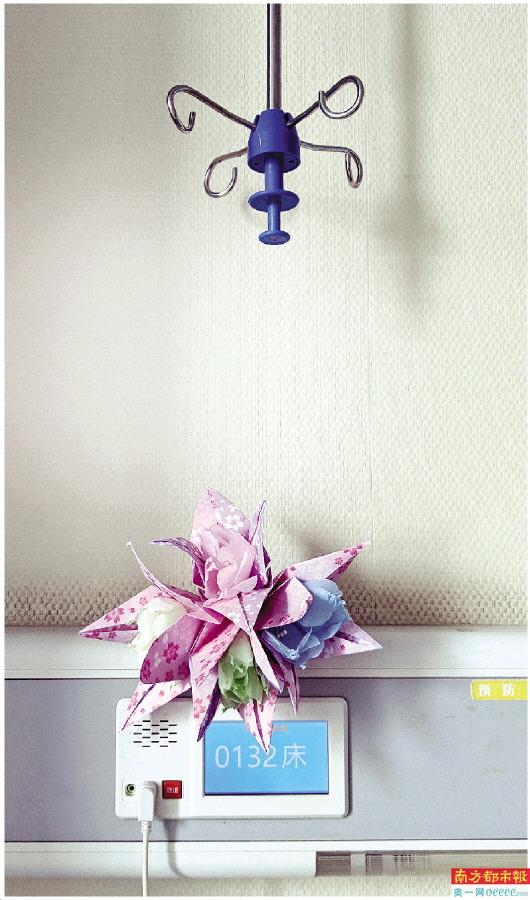

不知是谁在床头留下了手工折纸花。

不少医疗设备从广州运来。

医生们曾日夜伏案工作的办公桌。

4月4日,接管的最后一天,医护忙于交接。

病区通道里忙碌的身影。

准备转运最后的患者。

看不清的面庞,却留下印象深刻的背影。

曾是多少新冠肺炎患者一床难求的病床现已空置。

如今病房里摆满了空病床。

4月4日,清明节的上午,我再一次进入隔离病房,这很有可能是新冠肺炎时期我进入武汉病房的最后一次——我的任务也接近了尾声。

病房在协和医院西院区8楼,是广东医疗队中山大学孙逸仙纪念医院接管的病区,这里原本是骨科病房。这支医疗队当天的任务是将病区剩余的9名病患转运到其他病区,由此将结束该队在武汉的接管任务,搭乘4月5日的飞机回撤广东。随着疫情趋势向好,转出及治愈的患者越来越多,广东医疗队在陆续分批回撤,目前留在协和西院的广东队还剩下两支队伍仍坚守在危重症患者的床前。

这是该队接管的最后一天,依旧可见医生和护士的身影早早地出现在病区里看护病患,患者转运后换病区,换床号,医护们又开始忙着交接治疗、护理方案,对接医嘱系统。

这一天也是全国哀悼日,10时整,当病房窗外汽笛声响彻天空,8楼的护士站人群已围成弧,所有人肃穆站立,低头默哀,缅怀以命相搏的忠勇之魂。

看着医护们忙碌的一天停歇下来,我一人穿过空荡荡的通道,经过每一间曾住满新冠肺炎患者的病房,房间里空无一人,却满是生命与病毒搏斗过的痕迹。我是一名随队文字记者,却不由得举起了手机按下了快门——它跟着我一同进入过武汉4家新冠肺炎定点医院。

从除夕到清明,整整72天,一场噩梦醒来留下了人间善良。我只是想记住,在新冠肺炎时期,我们共同作战的武汉隔离病房最后的样子。 采写/摄影:南都特派记者 吴斌 发自武汉

收患者的慌张

最早进到这个病区采访时,病区主任重症医学科医生周明根和护理部副主任周雪贞就对我说,当初病区的50张病床在很短时间内就收满了患者。

收患者对医生护士来说,是当务之急也是极其繁重的工作。首先要在生活上让患者安排好。此外,还要尽快了解患者病情,做好病历资料的整理、输入信息系统,方便下医嘱,开展后续的一步步的治疗和护理。

乒乓球拍的故事

3块乒乓球拍整齐地摆放在病房里的窗台上。

不是哪位患者遗落的,而是医疗队特别送给住院患者的。

许多住院患者往往有一个错误的认识,认为要康复就得躺床上休息。实际上,患者是需要一定的体能恢复训练的。由于隔离要求,新冠肺炎患者住院活动范围仅限于自己的病房内,同时肺炎患者也存在身体虚弱、气短,所以不适宜一次运动时间较长。

医生们购买了一批弹力乒乓球训练器,放到各个房间,让患者下床舒展身体,加强运动,也能调节心理状态。苦闷的重症病房多了一些球友,增加了一些欢笑声,等到疫情结束体育馆开门了,可在乒乓球场上大战一场。

同一天出院的方舱三姐妹

我写过一篇方舱医院三姐妹的故事,她们的故事就发生在这里。

素不相识的三个武汉人,同一天进了方舱医院。在方舱医院,她们看到彼此吸氧,有了一面之缘。可没想到不久后,随三人病情进展发生变化,归入了重症患者行列,又在同一天转到了协和西院的同一个病区同一个病房,交到了孙逸仙纪念医院的医护手中。

此后,她们三人彼此照顾,互相开导,与病毒对抗。还是同一天,她们一起出院了,回到了各自的社区。世间总有那么多巧合,让人们在生命中感悟同甘共苦。

隔空对话的老夫妻

这个病区还曾同时收治过一对老夫妻,但他们住在了不同的病房里。

当时两人都病得不轻,只能在床上躺着。虽然只隔了两间病房,但也有10多天不能相见。医生护士们就为他们隔空传话。医护们先让老婆婆说话,录下视频;然后再拿着视频跑到老爹爹的病房播放给他看,就这样,来来回回。

老婆婆在视频里对老爹爹说,按时吃药,不要影响别人。她还说,他年纪大了,有点打鼾。老爹爹就回答她,我一定会听医生嘱咐的,你放心。

类似这样的故事也发生在其他的病区。

医护说,这也是在治病啊。

迷你ICU

协和医院西院区是武汉市新冠肺炎重症患者集中收治的定点医院。这里的患者都是病情比较重的患者。10多个病区被来自数个省份的不同医院整建制接管,其中有两个病区交给了中大附一医院和中大孙逸仙纪念医院。此外,广医附一和另外几家广州市医院一起接管了重症监护病房ICU。

整个医院只有20张ICU的病床。很多实际情况已经十分危重的患者也进不了ICU。于是医院普遍在自己的病区内,设立一个简陋版的迷你ICU。

迷你ICU里有必备的一些设备,有呼吸机可以给需要气管插管的患者有创通气,有血滤机可以给肾功能不佳的患者治疗,还有床旁超声检查仪等。

这些设备大多是广州带过去的。在最后的重症病房里,剩下的患者大多都在迷你ICU里,由下一个接管的医疗队继续完成生命接力跑。