拼团存款“拼着买”?噱头还是让利?

拼团存款VS定期存款VS大额存单

金融是现代的一大悖论。一方面日益普及,人人离不开;另一方面日益高端复杂化,普通人越来越不容易搞懂。金融产品不断出新,产品条款越来越复杂。作为消费者,不懂却不能不买,怎么办?作为负责任的媒体,南都金融研究所推出新产品——“金融实验室”。力求用通俗的语言、专业的分析对各类金融产品进行拆解、评测,尽可能还原产品真相及真实价值。

“拼着买,也能拼着存,拼团存款更低门槛,更高收益!”这是建行针对拼团存款产品打出的宣传语。事实上,为了吸引客户存款,除了建行外,东莞银行、东莞农商行、甘肃银行等均推出了拼团类存款产品。相比大额存单动辄20万的高门槛,拼团存款的门槛可以低至千元;而相比定期存款产品的低利率,拼团存款的利率几乎一浮到顶。

拼团存款到底是银行揽储营销的噱头,还是真正让利于储户?目前市面上哪些银行的拼团存款门槛更低,利率更高?本期南都金融实验室将从起存门槛、期限和利率等具体指标对拼团类存款产品进行深入拆解分析。

银行协助参团vs储户自主凑团 利率更高门槛更低

自去年吉林亿联银行在京东金融App上以拼团的方式,将5年期银行存款的最高年利率推到5.88%后,不少银行陆续推出了拼团存款产品。截至目前,已经有近10家银行推出过拼团类存款产品。

这类拼团存款怎么玩儿?南都金融研究所(NDFRI)在梳理市面上几家商业银行推出的拼团存款产品的细则后发现,目前的拼团存款主要分为储户自主凑团和银行协助凑团两种方式。

其中,储户自主凑团的只需要打开手机银行发起开团,将生成的专属链接分享给亲朋好友,待拼团人数达到成团人数时,系统就会自动购买存款产品。建行和甘肃银行的拼团存款都是属于储户自主凑团,比如建行的“3年2人团”,只需要2个人即可成团享受3.80%的年利率。

而另一种银行协助凑团则是由银行发起拼团。储户只需要参团,待拼团人数达到最低标准,即可购买该利率的存款产品。比如东莞银行4月29日截止的“乐享定期 3年期定存”,就要求拼团人数达到5人以上,即可享受4.125%的年利率。而截至发稿,已经有489人参与拼团。

值得注意的是,储户自主凑团一般要求2-3人即可成功开团,但对于起存的金额就会有相应的门槛,最少需要5千元才可以起存;银行协助凑团则对开团人数有一定要求,但起存门槛则相应降低,最少1千元即可参团。

从拼团的类型来看,目前银行的拼团主要分为两类:一类是以拼团人数为标准,比如建行、甘肃银行的“拼团存款”、东莞银行的“拼定存”,只需要拼团人数达标即可购买该存款产品。而一类则是以拼团的规模为标准,比如东莞农商行的“安多多”产品中的“3年定期”,拼团规模要达到30万,才能享受4.05%的年利率。

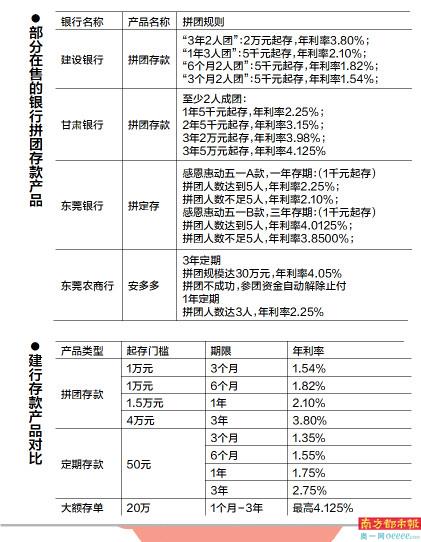

从拼团存款的利率来看,在同等参团人数、同等起存金额的条件下,规模较小的甘肃银行拼团利率比建行的拼团利率更高。甘肃银行3年期产品,年利率为3.98%,而建行的3年期产品的年利率为3.80%。总体来看,利率相对较高的是东莞银行3年定存产品,年利率为4.012%。

【结论】 相比储户自主凑团,银行协助凑团的起存门槛更低,获取的存款利率也相对更高。但要注意拼团人数不足的风险,比如“拼定存”的拼团人数不足5人就比拼团人数达到5人的年利率要低。

拼团存款vs定期存款 利率更高但门槛也更高

拼团存款对标的就是银行的定期存款产品。拼团存款真的是各方面都秒杀定期存款产品吗?对此,NDFRI选择建行3个月、6个月、1年期和3年期的“拼团存款”和同等期限的定期存款进行比对。

从利率来看,各个期限的“拼团存款”年利率均高于定期存款的年利率。其中,3年期的定期存款与基准利率持平,但3年期的“拼团存款”则较基准利率上浮超过38%;1年期的“拼团存款”较基准利率上浮40%,而定期存款仅较基准上浮10%。

但从起存门槛来看,定期存款各个期限的起存门槛仅需要50元,而且对起存人数没有限制;但对于“拼团存款”来说,3个月、6个月和1年的起存门槛为1万,2人以上参团至少每人起存5千元;如果是选择3年期拼团,则每人起存的门槛更高,至少2万元起存。

与定期存款相比,拼团存款在利率上有一定优势,那与大额存单相比呢?NDFRI仍以建行手机银行上显示的大额存单为例。建行目前3年期大额存单的年利率最高可达4.125%,较基准利率上浮50%,一浮到顶(注:目前建行大额存单暂未在售)。从利率来看,3年期大额存单比3年期拼团存款的利率更高。但从起存门槛来看,大额存单至少20万起存,远高于拼团存款的起存门槛。

【结论】 虽然从利率上来看,大额存单的利率更高,但20万的起存门槛就将一部分储户挡在了门外。而拼团存款虽然利率没有大额存单高,但与定期存单相比还是有一定优势,而最低5千元的起存门槛对于储户来说也更容易达到。

采写:南都记者 田姣 吴梦姗