珠峰顶上的广东身影:

有人半途遇见校友 有人登顶求婚成功

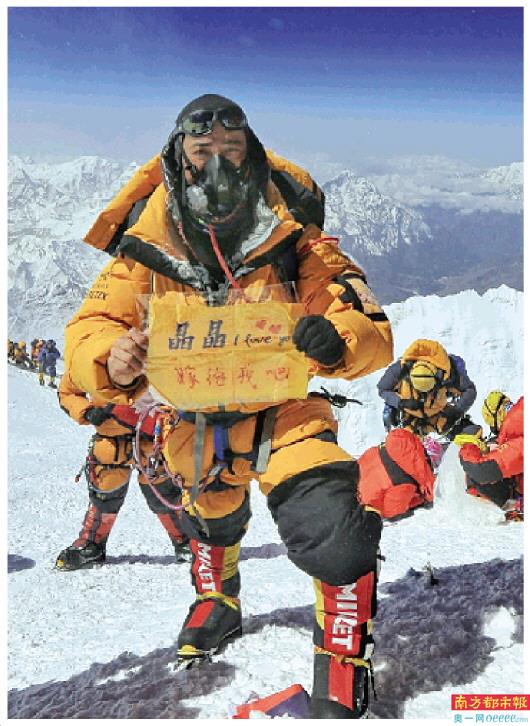

吴新宇登顶成功后,拍摄了一张求婚图片。 受访者供图

六十年前的5月25日,中国人首次登顶珠峰。六十年后的4月30日,2020珠峰高程测量在珠峰大本营正式启动。六十年间,一代代中国登山者一次次登临世界之巅,其中也有不少广东身影。近日,四位在广东工作或生活过的“珠峰勇士”向南都记者讲述了他们的登顶经历,他们中有广东佛山人、北师大珠海分校校友,还有曾在湛江工作过的女白领。

在攀登世界最高峰的过程中,他们经历了缺氧、高寒、大风等考验,多次面临生死一刻。登顶珠峰给他们带来内心的满足,也给他们的生活带来了改变:有人开启户外探险事业,有人收获了爱情。对于是否再登珠峰,有人觉得再也不会去第二次了,有人却想:“有时候依然梦到靴子踩在冰面上的声音。”

圆梦

对于不少登山爱好者来说,登上“世界之巅”珠穆朗玛峰是一个终极梦想。不过,每个人选择登珠峰的契机却各不相同。

今年38岁的简丹曾在广东湛江工作三年。她曾在当地一家养殖试验基地做文案设计工作,她笑称:“那段日子,自己就是在海岛上卖鱼卖虾。”

2012年,简丹遭遇家庭生活变故,一度陷入消极和迷茫,工作中的成就感久久无法消除生活上的疲惫。2015年11月,她偶然间看了一部讲述探险队攀登珠峰的电影《绝命海拔》,受到电影的鼓舞,她立下“5年内登上珠峰”的目标。

随后,她便开启了训练,并意外发现自己的登山天赋。不少有经验的向导评价她“对高海拔的适应能力很好,高原反应较小”。2017年5月22日,简丹提前圆了登珠峰梦。

与简丹不同,广东佛山人吴新宇在登珠峰前就有过不少户外运动经验。他是广东佛山一家贸易公司的老板,于2018年5月16日成功登顶珠峰。对他来说,登顶珠峰是对多年登山爱好的一个纪念。

“我从小喜欢运动,中学的时候参加过学校的田径队,身体素质不错。”吴新宇告诉南都记者,开始工作后越来越忙,运动变少应酬变多,身体也出现了健康“报警”信号——去医院检查时发现出现了“三高”症状。

2011年开始,吴新宇开始参加户外徒步、到西藏爬雪山等活动,从此后竟一发不可收。“爬了几座6000多米高的雪山后,我萌生了爬一次珠峰的想法。毕竟那是户外运动爱好者的一个共同梦想。”他说。

同样在珠峰顶上圆梦的,还有北师大珠海分校的校友。

2019年5月,北师大珠海分校2017届校友王学峰和2016届校友逯海川也成功登顶珠峰。对他们而言,这次珠峰登顶活动,既是梦想,也是工作。

2019年5月,逯海川作为一家知名户外探险公司的高山向导,协助公司学员一起成功完成珠峰登顶活动。两天后,他们成功登顶并安全返回。

逯海川说,登上珠峰,与他在北师大珠海分校期间的大学生活关系非常大:2018年,北师大珠海分校老师包一飞成功登上珠峰,包老师的成功登顶给了逯海川很大的触动和激励,学校老师也给他的职业生涯规划提供了非常大的帮助。

据了解,从南坡攀登珠峰的登山者们需要向登山公司及当地政府机构缴纳一笔费用,累计费用从3万美金到10万美金不等。对于普通人来说,这笔钱无疑是不小的负担。”2019年2月,王学峰和尼泊尔当地一家登山探险公司合作,通过帮其拍摄纪录片来抵扣部分登山费,并于当年5月20日圆了自己的珠峰登顶梦。

在从珠峰下撤过程中,王学峰遇到了校友逯海川,二人还特意拉起北师大珠海分校运动休闲学院的旗帜拍照留念。

惊险

缺氧、高寒、大风……在攀登珠峰过程中,登山者们无一例外都曾经历生死一刻。

逯海川记得,2019年5月上旬,在珠峰大本营上等待登峰窗口期的他整夜整夜睡不着觉。来自世界各地的登山者在这里聚集,一批批登峰、下山的队伍从这里经过。

“在等待的时候,会听到一些登山者遇难的事情。听多了之后心里就比较乱。毕竟山那么高,情况又复杂。所以那段时间就很焦虑,睡不着觉。”他说。

在那次登顶活动中,遇到了珠峰“大拥堵”。当地时间2019年5月22日早上7时许,逯海川和他带领的学员登顶珠峰,他们下撤时就堵在其中。

“因为冲顶的一段路非常狭窄,一次只能容许一个人通过。往上准备登顶的人和下山的人迎面碰在一起,就容易产生拥堵。”据逯海川向南都记者回忆,被困在拥堵人群中时,他最担心的就是缺氧以及学员体能的消耗。“为了节约氧气,我把学员的氧气阀调到最小,而且不断和他说话,提醒他过会儿就要活动下手脚,避免冻伤。”

因他和学员体能消耗巨大,行动缓慢,在回程中,他们渐渐落在大部队后面。

天黑、断水、体能消耗到极限,逯海川和学员一直坚持着“下撤、活下去”的信念。

当天23时,经历了十几个小时的艰难跋涉后,他们终于成功撤回到珠峰C4营地。“安全回到营地帐篷后,我非常激动。另一位女队友看我们还活着,一直激动地流着眼泪。我当时特意看了一下时间,正是晚上11点。比起正常回营地的时间要晚了七八个小时。”

王学峰也曾经历“惊心”时刻。他向南都记者回忆,冲顶过程中,骤起的狂风中,他从羽绒服里取出相机都变得很艰难。

“登山服的拉链直接被冰冻住。”零下几十摄氏度的低温下,冷风从敞开的胸口灌入,他冷得不停打颤。他还记得,就在往上攀爬、大口换气时,头灯扫过一具登山者的遗体,被吓得往后退了两步,“当时心里默念‘登不登顶不重要,我一定要活着回去’。”

简丹也曾在登山途中见到登山者的遗体。“遗体离我很近,右手半握,我看不清他的脸。”简丹说,虽然出发前做足了遇到这些情况的心理准备,但当时还是百感交集。

“我很害怕,我想活着回家。”2017年5月22日,尼泊尔时间凌晨2时30分,简丹和队友登顶珠峰。那时的“世界之巅”周围一片黑暗。在峰顶逗留的十分钟里,她虔诚地感谢珠峰的眷顾,让她安然无恙。

多名珠峰登顶者向南都记者回忆,登山容易下山难。

攀爬了8000多米的高峰后,不少攀登者体能都到达了极限,氧气等物资也面临一定损耗,“人在下山途中容易出现技术失误”。他们向南都记者回忆,登山者们在下山时意外滑坠、冻伤、氧气耗尽等情况时有发生。

吴新宇告诉南都记者,他的登顶及下山过程相对顺利,但仍有几次生死时刻让他想起来“后怕”。

“顺利从峰顶回到C4营地后,因为连夜登山太累,我很快睡着了。结果醒来时发现,氧气瓶的氧气早已耗尽。”吴新宇说,C4营地海拔在8000米左右,那里同样是危险区。“如果缺氧时间太久,可能在梦里就窒息了。”他说。

改变

登顶珠峰给攀登者带来满足感的同时,也给他们的生活带来了各种各样的改变。

王学峰说,下撤回到低海拔地区时脑海中不断浮现一个声音:“无论如何我再也不会来珠峰了。”

可等他回到城市,一觉睡饱之后,“我觉得我还能再来一次吧。”如今的他告诉南都记者,偶尔还会想念在山上带面罩呼吸的感觉,想念靴子踩在雪地上的声音,更是想念那些患难生死的队友。

回想起在珠峰上与死神擦肩的时刻,王学峰淡定地说:“有过那次经历,感觉生活中很多想不开的事儿都不是事儿了。”

成功登顶珠峰后,如今简丹则开设了一家高山探险企业,招募专业登山向导,为像她一样的登山爱好者服务。

虽然早已做好各种准备,尽量降低各方面风险,但每当她的团队出行上山时,作为负责人的简丹在山脚下等待时,还是会常常坐立不安。也正是如此,她现在开始体会到家人等她时的心情,“等你回来的家人远比你焦灼。”

逯海川则继续在一家户外高端探险公司工作,主要帮助学员“跑山”,制定训练计划等。

“登珠峰的经历确实给我带来了一定光环,但我自己还是挺平静看待这个事情的。只不过是在一些生命节点上我遇到了一些好机会,然后及时把握住了而已。”就在今年5月初,逯海川还带领几位公司学员成功登顶四川阿坝的四姑娘山。“我很喜欢现在的工作状态,登山成为我生活中的一部分。未来有机会的话,我还会再上珠峰。”

对佛山商人吴新宇而言,登珠峰给自己的最大收获是爱情。在冲顶珠峰前夕,在珠峰大本营等待的吴新宇突发奇想,希望在登顶成功时,向交往多年的女友求婚。

吴新宇告诉南都记者,当时他的女友并不在营地,关于求婚的想法也是临时起意,所以准备比较匆忙。2018年5月16日成功登顶后,吴新宇举着一张写有女友名字和“嫁给我吧”字样的横幅,拍摄了一张求婚图片。

“下山后我把求婚照片发给女朋友,她过几天就坐飞机到尼泊尔等我,并接受了我的求婚。”如今,两人已喜结良缘,并有了一个可爱的女儿。

关于未来是否会再登珠峰,吴新宇说:“不管做了多么周密的准备,登山的安全风险总是有的。能成功登顶珠峰已是一种幸运。现在有了家庭和孩子,不想再去冒险了。”

简丹也认为,“登山从来不是竞技运动,所有冲顶珠峰的人,都想着安全登顶,平安下撤。“我们的目标不仅是登顶,更是平安到家。”

2020年4月30日,珠峰高程测量在珠峰大本营正式启动。此次测量的核心是精确测定珠峰高度。5月12日,自然资源部官网发布消息,2020珠峰高程测量目前已进入登顶测量阶段,测量登山队将在近期合适的天气窗口向顶峰发起冲击。

距离第一位中国人登顶珠峰六十年后,“世界之巅”又将迎来一批来自中国的勇士。

采写:南都记者 毛淑杰 黄小殷