非典与新冠时期,他都带高三毕业班:

上网课不中断教学,冲击比非典时小得多

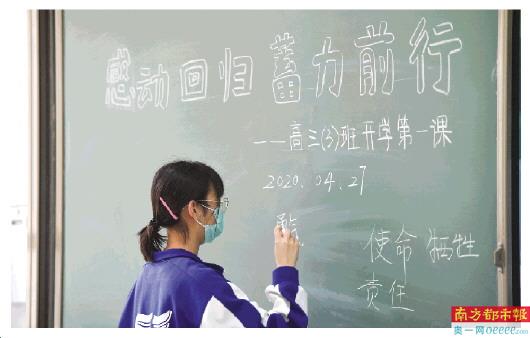

4月27日,北京市一名高三学生在开学第一课上分享自己疫情期间的感受。 新华社发

7月3日,在北京市第十二中学考点的备用考场内,老师在进行考前模拟演练。新华社发

任教北京一所中学的刘超有一段特殊的经历:非典那年他带高三毕业班,新冠这年也教高三。2003年,刘超还是工作不久的新老师,如今,非典时一起带毕业班的同事纷纷退休,他已是骨干教师。

相隔17年的特殊经历,让刘超感受到时代的变与不变。

非典时班会开一半,接到停课通知

2003年也是高考改革的第一年,考试时间由7月提前到6月,老师和学生都在摸索,谁心里都没底。4月末的一天,带高三毕业班的班主任刘超开班会,希望同学们坚持到学校上课,不要有风吹草动就请假,“时间已经不是特别多了”。

一个多月前,北京报告首例非典患者,但城市生活依旧,街头巷尾议论的焦点是6000多公里外的伊拉克战争。在那个办公室里只有个别电脑能上网的年代,非典还未在市民生活中掀起太大波澜。但班上还是有几名学生家长提出要请假,距离高考不足两个月,这让刘超很着急。

“刘老师出来一下。”班会上,刘超还在说的话被敲门声打断,年级组长突然喊他去开会。他赶到年级组办公室的时候,不少老师已经到了。“下面宣布一个决定”,所有任课老师都挤在那间不大的办公室,为人严肃的年级组长靠在办公桌上,“所有年级停课”。

当日,政府公布的非典确诊病例从37骤增到339,北京市政府宣布全市中小学停课两周。

年级组长强调,这不是学校的决定,是教委来的通知。在当时,办公室里年龄最大的老师都没经历过因为疫情停课的情况,更不要说刚工作不久的刘超了——他是毕业年级最年轻的老师。

“这个事儿给我的冲击也挺大,大家都没有心理准备,没想到已经到这个地步了。”刘超努力消化着这个消息回班里传达,有学生听完就哭了,“太突然了”。

新冠病毒来袭,手忙脚乱上网课

17年后,北京又迎来一次教育改革,酝酿许久的“3+1+2”高考模式即将落地。始料未及的是,新冠病毒来袭。

在智能手机普及的年代,疫情暴发的消息在网络上迅速传播。寒假之前,喜欢刷微博的刘超听说武汉出现了几例“类似于非典的病例”。分不清这是真新闻还是假新闻,他和同事们在办公室聊了聊就抛诸脑后。

“因为不是发生在北京,大家也没重视到那个程度。”寒假伊始,老师们都在酝酿如何迎接新高考开始前的最后一个学期,刘超和家人还预订了除夕的年夜饭。

除夕当天吃午饭时,刘超突然接到了年级组和教务处的通知:可能教学计划有变,让老师们都提前做好准备。前一天,武汉封城,新冠疫情让全国为之紧张起来。

春节假期里,刘超正式收到了改上网课的通知。时隔17年,教学再度因疫情中断。他告诉南都记者,好在即使是学校里最年轻的老师,也在学生时代经历过非典,心里倒也有了些准备。

第一次给学生上网课,刘超有些手忙脚乱。开课前,他特地请年轻老师指导软件使用。但演习不是实战,真到上课的时候刘超心里还是没底。

网络平台的声音和信号效果都不确定,那段时间他最常问学生的就是“听见了吗”和“看见了吗”。隔着电脑看到哪位学生眼神涣散,他还得让学生摇摇手确认在听讲。

“走过之后讲是人生经历,但走的过程当中,无论对成年人还是孩子都是一种考验。”刘超说。

师生仅靠座机联系,卷子数到指甲磨偏

2003年4月,刘超回班里宣布完停课,就赶紧让学生收拾物品回家。

课虽然停了,但老师还是要照常上班。刘超每天的一大任务就是给学生数卷子,然后按照档案袋装好放在学校传达室等家长来取。“无数个卷子,简直是铺天盖地。”刘超至今记得,因为数了太多卷子,他的指甲都磨偏了。

班主任们还有一项“必修课”,就是等孩子们报平安。那会儿手机还不普及,每天早上,他都要在座机前等电话,学生报完身体情况,老师再简单问问学习情况。体温数据先汇总到学校,中午前再统一报到教委。如果有学生没打电话,刘超就要拨过去问情况。

更重要的是,那个年代的“停课”就是真的停了。除了电话里问一问体温之外,老师能做的很少,全凭学生在家自觉学习。如果学生有问题,就打老师家的电话问。

刘超回忆,主动打电话问问题的学生并不多。除了打电话不方便外,当时的文科高考更强调背下知识点,学生自己就能完成。倒是数学、物理这类学科问问题的学生会多一些。

不过在刘超看来,如今疫情期间虽然有网课,但课堂教育仍是不能取代的。“老师们也都希望把孩子拢在身边看着,不好好学习就能及时说两句。”

“孩子思想开小差,线上教学很难发现。”他告诉南都记者,即使是课堂教学,40分钟下来一个班里总有老师关注不到的学生,线上教学对学生的自控力就更是挑战。“不能面对面教学,我们老师也觉得挺遗憾的,只能竭尽自己能力弥补一点是一点。”

疫情复燃预感再停课,

提前让学生把试卷带回家

停课近一个月后,2003年5月22日,北京高三年级率先复课。刘超所在学校把大班拆成了小班,课程时间缩短,取消一节晚自习。和现在一样,学校要求师生都戴口罩上课。

当时最流行的消毒用品是喷壶和“84”消毒液,学校给每个班配了一套,还组织卫生委员培训:84消毒液兑水的比例是多少、需要重点给哪里消毒等。

教室里还没有普及空调,退休的老校医就自费买西瓜,每天下午给每个班级送一个,让学生切好分着吃了。有的老师也会给学生买冰棍。“就是为了让高三的学生舒缓一下情绪,在平时学校都是不允许的。”刘超回忆。

17年后的复课则更为严格。北京在今年4月27日复课,但实际上,老师们提前10天就来学校做演习。除了提醒学生戴口罩、勤洗手外,还要提醒他们上洗手间时别聊天。演习的重头戏是模拟上课时有孩子发烧的应急处置。

等到老师之间磨合好、一切准备就绪、上级检查通过后,学生准时复课。

复课刚刚51天,北京疫情复燃,毕业班的教学再次被迫中断。

刘超听说北京首例感染者“西城大爷”的经历时,北京还只有零星几例患者。当时他觉得北京这座超大城市人口流动性非常强,有一两例患者还相对正常。等到6月16日这天,北京确诊病例破百。这也引起老师们的警觉,有人猜可能重新停课。想到这种可能性,当天上班的时候老师们就做好了准备,以“教室每天都要消毒,担心污损学生用品”的名义,让学生把个人物品尽量都带走。

“我们当时也多留了个心眼,把学校电脑里备份的卷子该发的发,该拿回家拿回家。万一来了通知不让来学校,第二天马上就得线上教学,你得拿得出东西给孩子。”刘超说。

当晚,北京市政府宣布突发公共卫生事件应急响应级别由三级调至二级,恢复各年级线上教学,高校学生停止返校。

“因为我们已经让学生做好思想准备,该拿的都拿回去了,所以这一次就显得稍微从容一点。”刘超说。

跟孩子聊得越真实,孩子越容易接受

历经非典和新冠两场疫情,两次都带毕业班的经历也让刘超有些感慨。非典时和他一起任教的骨干教师大多已经退休,他如今是学校的骨干教师,自己的孩子也到了上幼儿园的年纪。“很少有人能有这样的人生经历,也挺有意思的。”

跟高中生打了快20年交道,不用直接交流,刘超也能感受到疫情给学生们带来的焦虑。他有时也会给这批“生于非典”的考生讲讲非典时带毕业班的经历,希望逗大家开心。

他也会向学生直言,高考对每个人都一样,在家学习如果自己当回事,就要给自己加码。如果觉得无所谓,就当作一段人生经历。毕竟,这不再是刘超经历过的“以高考论英雄”的时代。

“跟孩子聊的这些越真实,孩子越容易接受,毕竟是18岁的人了。”刘超说。

在刘超看来,两次疫情背后也体现出时代的不同。技术发达让教学不至于完全中断,冲击比非典时要小得多。同时,网络上的信息虽然鱼龙混杂,但也有更多渠道了解时事。“以前如果不关注新闻,非典真是晴天霹雳,咔嚓一下就来了。”(应采访对象要求,刘超为化名)

心声

走过之后讲是人生经历,但走的过程当中,无论对成年人还是孩子都是一种考验。

跟孩子聊的这些越真实,孩子越容易接受,毕竟是18岁的人了。 ——北京某中学高中教师刘超

采写:南都记者 宋承翰 发自北京