曾经的城市“伤疤”变身靓丽风景线,昔日“臭水沟”荡漾起碧波

茅洲河接深圳皮划艇队回“家”啦!

皮划艇队队员在茅洲河里训练。

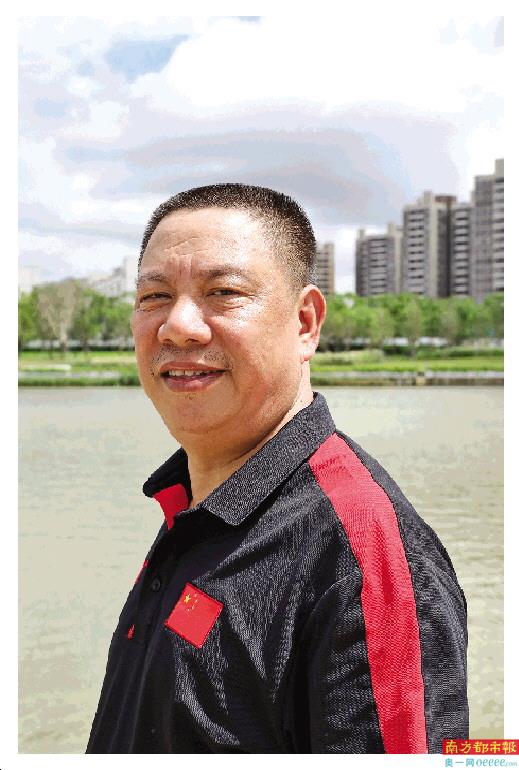

对于茅洲河的变化,深圳市体工大队大队长夏哲顺深有感触。

夏日里的茅洲河畔,菖蒲摇曳、绿水盈盈,不时有白鹭展翅飞过,碧道沿线的燕罗湿地到处可见来休闲的市民。茅洲河上,十余名运动健儿正奋力地划动着手中的浆,训练的口号与浆划过水面的声音交织,好不热闹。

皮划艇队队员在茅洲河里训练。

发源于羊台山北麓的茅洲河被誉为深圳的“母亲河”。“以前的茅洲河就像‘深圳脸上一道疤’。”深圳市体工大队的大队长夏哲顺回忆,二十年前的河水又硬又臭,完全想象不出多年后,茅洲河会重新焕发出生机。

在过去的4年多,1500多个日夜,茅洲河旧貌换新颜,从曾经的劣Ⅴ类水质,到实现“全域雨污分流、全域消除黑臭”和“明暗渠全河段达标、干支流全流域达标、晴雨天全天候达标”。

曾经的城市“伤疤”,如今变身为一道靓丽的风景线,正迎接着更多的“孩子”回家。

防治攻坚

昔日“脸上疤”变身后花园

“在外面训练那么久,皮划艇队员们终于可以回家啦!”夏哲顺高兴地说,由于皮划艇运动员身上常会打湿,所以对水质要求极高。以前深圳水资源匮乏,河涌水质不好,自皮划艇队成立后便常年在外地训练,吃住都在集装箱,很是艰苦。

对于茅洲河的变化,深圳市体工大队大队长夏哲顺深有感触。

但随着茅洲河水质的改善,“深圳脸上一道疤”摇身变为“城市后花园”。去年,深圳市体工大队主动对接了宝安区政府及深圳市水务局,在燕罗湿地公园成立深圳市水上运动训练中心,包括码头、艇道、宿舍、食堂。今年8月起,运动员们终于可以回到深圳,在茅洲河安“家”。

过去30年,随着城市的发展,不少城中村、小工厂聚集在茅洲河两岸,生活生产污水直接排入河中,河水从两岸村民的饮用水源恶化为黑臭水体,连续多年水质为劣Ⅴ类。

“2010年,我刚搬进众和花园,离茅洲河只有100米左右,每天打开窗户都会闻到扑鼻而来的臭味。”在茅洲河周边生活了近17年的郑彩娟告诉南都记者,多年前,茅洲河河道里的底泥像柏油一样稠,里面全是垃圾。更有居民表示,“不知是河,只当是‘臭水沟’”。

茅洲河一直以来“臭”名远扬。2013年、2014年,茅洲河连续两年列入广东省挂牌督办的十大重点环境整治工程之一。到2015年,茅洲河的治理仍不见改善,位列广东水质污染严重前五位。

污染时间长、治理起步晚、先天基础差、后天监管缺位……治理茅洲河,非一日之功。为此,宝安全区动员、背水一战,由区委书记担任总河长及茅洲河区级河长,区长担任副总河长及排涝河河长,全区326名领导干部分别担任区、街道、社区三级河长,进行巡河工作。

2016年,茅洲河流域综合整治EPC项目全面启动,在全国率先推行“高强度持续投入、全流域系统治理、大兵团联合作战”和“地方政府+专业公司”设计、采购、施工一体化的宝安治水模式。吊臂起落、钩机进出……污染防治攻坚之年,热火朝天的施工场景在茅洲河流域成为常态。

正本清源

投入400亿还清环保欠账

治理初期,由于普遍采用沿河设置箱涵阻断污水的方式,末端截污方式截住的污水经常溢流进河,“治标不治本”。为此,深圳下起了“绣花”功夫,将流域截污控源精细化,从源头做好雨污分流管网建设,补齐污水厂,做到“正本清源”。

“原来一些人家中的生活污水会和雨水混在一起排入河中,现在每栋楼都会设一条专门的管道收集雨水,将雨水管和污水管分开。”中电建生态公司茅洲河指挥部副总经理靖谋回忆,在茅洲河治理过程中,常常会追踪到离河道有一定距离的城中村,将村子里的雨污管网分开。

“一开始,由于村内街巷狭窄,工期比较紧,开的作业面比较多,村民不是很理解。”靖谋说,后来施工队与街办社区形成联动合作机制,组织居民代表一起开协商会,协调好施工地点与时间,市民才逐步理解这项工作。

近年来,宝安区投入400多亿元,新建污水管网4000多公里,累计改造4681个排水小区、占全市(13272个)的35%,还清了过去40年的环保欠账。

此外,2018年以来,宝安区还新建了8座污水处理厂(站),新增污水处理能力104万吨/日,占全市同期新增的一半。污水处理实现了日均污水处理量大幅提升,进厂水浓度大幅提升,出厂水标准大幅提升,水处理系统水位下降的“三升一降”。“污水经过处理后,剩下的水还可以变成再生水补充到河道中,河水流动起来,也就不容易黑臭。”靖谋说。

经过多年治理,茅洲河逐渐撕掉旧日标签,不见污水、不闻臭气,重现昔日水清岸绿的美景。截至2018年,所有支流综合整治主体工程均已完工,水质连续3次监测达到不黑不臭,并通过了宝安区黑臭水体整治“初见成效”自评估。

从水质劣Ⅴ类到地表Ⅴ类水,茅洲河用了4年时间,将近1500个日夜。宝安区区委书记、总指挥长、总河长姚任介绍,通过完善排污管道、建设污水处理设施等措施改善茅洲河水质,2019年11月起到今年6月,茅洲河深圳流域内水体已连续8个月稳定达标,中上游段水域更是达到Ⅳ类水,可以进行划船戏水活动。

碧道建设

打造近水亲水生态空间

除了实现黑臭河涌“长治久清”目标外,河涌的整治也给市民群众提供了更多近水亲水的生态空间。

茅洲河碧道2.1公里试点段、燕罗湿地、万丰湖湿地都成为市民群众休闲娱乐的好去处,实现从“掩鼻而过、背水而居、闭窗而眠”到“水清岸绿、鱼翔浅底、鸥鹭齐飞”的转变。与此同时,龙舟赛也连续两年在茅洲河成功举办。

碧道建设是广东治水的升华,是河长制、湖长制实施成效的汇聚,是生态文明思想在国际化大都市中的实践。

姚任表示,宝安全区还计划新建碧道255公里,通过生态修复,湿地建设和碧道建设重构水岸一体的河流生态体系,让两岸居民更好地享受绿水青山的优美环境。

居民在河边散步、骑行、锻炼,一派悠然自得。绿树、亲水平台以及眼前河涌的碧水相互映衬着,构成了一幅自然与人文和谐共生的国际大都市生态文明画卷。沿着茅洲河洪桥头段一路向南,两岸草木茂盛,远处连片的浅滩湿地孕育着勃勃生机,那是燕罗湿地公园。

“傍晚时,河边常常会聚不少周边的居民,周六日还会有孩子到河边写生、嬉戏。”郑彩娟说。建在河边的湿地公园更成了网红打卡点,周末空闲时,她也会带孩子到公园玩耍。

“湿地公园建设后,不仅是居民本身生活环境发生了改善,居住的心情都好很多。”靖谋表示,茅洲河治理完成后,河道不远处的众和花园楼栋上,业主们还自发挂上了“绿水青山就是金山银山”“良好生态环境是最普惠的民生福祉”的横幅。

平日里,河道有专人维护,打捞漂浮物。

值得一提的是,治水过程中,辖区居民的观念也有了大转变,不少居民从过去的不理解,到自发组织起来开展巡河护河活动,呵护来之不易的“美丽家园”。燕川社区的社区河段长陈浩斌表示,每周他都要巡河两次以上,一发现污染便要在河长手机App上报。“现在巡河的时候,已经很少发现污染问题了。”

小康全不全面,生态环境质量是关键。优美良好的生态环境是美好生活的必备要素,是人民群众幸福的重要来源。治理水环境,修复水生态,沿河打造湿地公园,铺设慢跑碧道,将功能型河道向服务型城市公共空间转变,茅洲河“还水于民”“还岸于民”具有先行示范作用。

采写:南都记者 王美苏

摄影:南都记者 顾威

视频:南都记者 林耀华