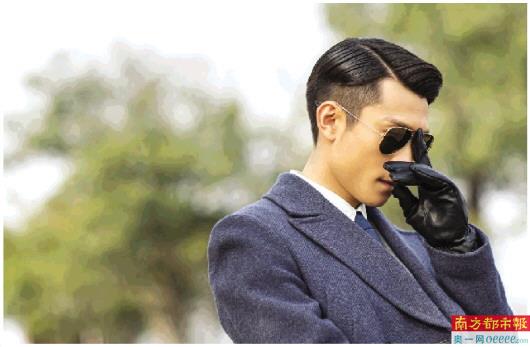

《局中人》表演用力过猛?观众无法忘记“刘星”?

张一山:我没有寻求转型 只是在不断尝试

表演用力过猛?张一山表示这是一个年轻的潜伏者,希望大家走进角色的内心。

张一山不介意观众的印象停留在“刘星”上,只是希望能拍一些想拍的戏。

对于张一山,很多人的印象还停留在当年《家有儿女》中那个可爱又捣蛋的“刘星”,但张一山本人并不固步自封,他把自己当成一个演员,不给自己设限,用专业的标准要求自己。

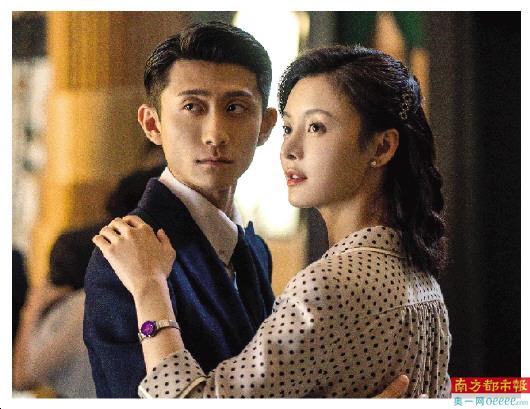

在江苏卫视热播的《局中人》中,张一山饰演的沈放看似桀骜不驯,实则是心思缜密的潜伏人员,面对哥哥沈林和妻子的监控、上司的考验、病痛的折磨等诸多困难,沈放一次次破局并完成组织交给的任务。张一山和潘粤明两位实力与人气兼备的演员在剧中的博弈,让观众看得相当过瘾。不过,在诸多评论中,说张一山表演有点用力过猛、剧中反转太多、过多“手雷式结束”等,观众提出了不少争议。

日前,张一山和导演刘誉接受了微采访,分享他们对角色和剧情的理解。对于观众“无法忘记刘星”,张一山坦言:“我一直没有寻求转型、超越以前,我只是在尝试,拍一些我想拍的戏,努力完成好每个角色。”刘誉直言:“我认为好的演员、最好的演绎就是让观众忘掉他曾经演绎过的角色,甚至让观众忘掉演员本身。”

专题采写:南都记者 蔡丽怡

演得太用力?

张一山:角色内心真的非常痛苦

剧中沈放的潜伏之路暗流涌动,开篇因探查情报被识破险些送命,之后在狱中周旋于哥哥监视自己的迷局,还要冒着种种风险与组织接头,脑中遗留弹片的折磨更让他动不动就脑壳疼……

相比于潘粤明饰演的哥哥沈林的冷静,张一山饰演的沈放性格更为暴躁易怒,有评论说“张一山演得似乎很用力”,对此,张一山有自己的理解:“沈放内心真的非常痛苦。他的脑子里有弹片,他很焦躁,他担心自己的身体不能支撑他去完成任务,害怕连累其他同志。但他又要去完成自己的信仰和理想。他时常犯病头疼,还要去处理复杂的人际关系,别人很难体会他内心的痛苦。在表演上,我希望有一种外在的表达,在相对自然的情况下,放大一些他的态度和状态,可以帮助观众更好地理解和接近这个角色。”

整部剧演下来,张一山觉得最难把握的地方是,“角色给人的感觉阴郁冷酷,而我生活中相对活泼开朗,所以好几个月的拍摄过程,我一直在把那种感觉赋予自己身上,一直在演习那种状态。”年龄感也是一大难点,他说:“原著中他是一个20多岁的年轻潜伏者,之前大家看到很多谍战戏,男主都是三四十岁的人物状态,我要如何以一个年轻身份出现,有激情、有城府,也有锋芒,他很复杂,又要演得让观众觉得可信,我为他设计了一些眼神、动作,表达方式相对硬气,与我之前的角色很不同,我希望观众能够走进沈放这个角色的内心”。

沈林与沈放之间的亲情与立场相背,让兄弟二人的博弈交锋高潮迭起,狱中沈放面对哥哥沈林审讯时的咆哮反抗,不惜自己给自己“上刑”。张一山说:“抛开立场不同,其实两兄弟可以好好在一起生活,但那个特殊的年代,两个不同信仰的人之间的对抗,为他们建立了很大的屏障和隔阂。他们的信仰大于了自己的小家、亲情和爱情。”随着剧情发展,这对冤家兄弟,最终也会越走越近,这其中的曲折故事,将是《局中人》后半程的重头戏。

忘不了“刘星”?

张一山:没想过超越从前、转型成功

毫无疑问,《家有儿女》的“刘星”是张一山无法绕开的一个角色。早年的角色太深入人心,是否给成长转型中的他带来了困扰?张一山直言:“我一直没有寻求转型,我只是在尝试。我没有想通过某一部戏就扭转我在大家心目中的形象、转型成什么类型的演员。我认为一个演员一辈子能把一个角色演得深入人心,就很成功了。对我而言,在十几岁时我已经很成功了。那么多年到现在,我只希望拍一些我想拍的戏,努力完成好每个角色,给观众再多带来点好作品。至于能否超越以前、转型成功,我真的没有想过。”

导演刘誉认为,潘粤明和张一山都有自己特别经典的角色,在接到新作品时,触动他们的是新角色带来的陌生感和强烈的创作欲望,“他们希望在荧屏上让观众看到不一样的自己。我认为好的演员,最好的演绎就是让观众忘掉他们曾经演绎的角色,甚至让观众忘掉演员本身。这是演员追求的更高的表演境界,我觉得潘粤明和张一山在剧中努力做到了这一点”。

如何面对各种质疑?

刘誉:质疑是良好的建议

因为双主角的高配置,《局中人》一开始被观众期待甚高,播出过程中,出现了一些质疑的声音,比如开篇过多的“手雷式结束”、沈放反复的脑壳疼、演绎过于用力等。对此,刘誉表示:“沈放在前几集的表现,恰恰证明了我们的敌后工作者,他不是神话,他需要成长的过程,他可能在行动、思维上不够缜密,但他凭个人的智慧和能力化解一个又一个的危机,这是我想追求的方向。”

刘誉点赞张一山的表演:“演员在微表情控制上很到位。一山作为一个年轻演员,他控制自己的情绪和爆发力,历尽艰辛和质疑,还要找到自己的理想,坚定潜伏下去,这些其实都是靠着一山强大的心理信念构建起来的。”

《局中人》在口碑上出现了一些争议,刘誉没有回避,他说:“剧情的前因后果与设定需要看完了才能明白,观众不满意,可能因为没看完全剧,看完也许会弥补一些心理困惑或遗憾。”同时,他坦率表示任何创作者都要面对质疑,“有质疑能让我更好地走创作道路,拍更精彩的剧,质疑是良好的建议。我希望有看法的观众,耐心把剧看完,重新审视它,可能心里会得到最多的满足。”