再见阿璞!

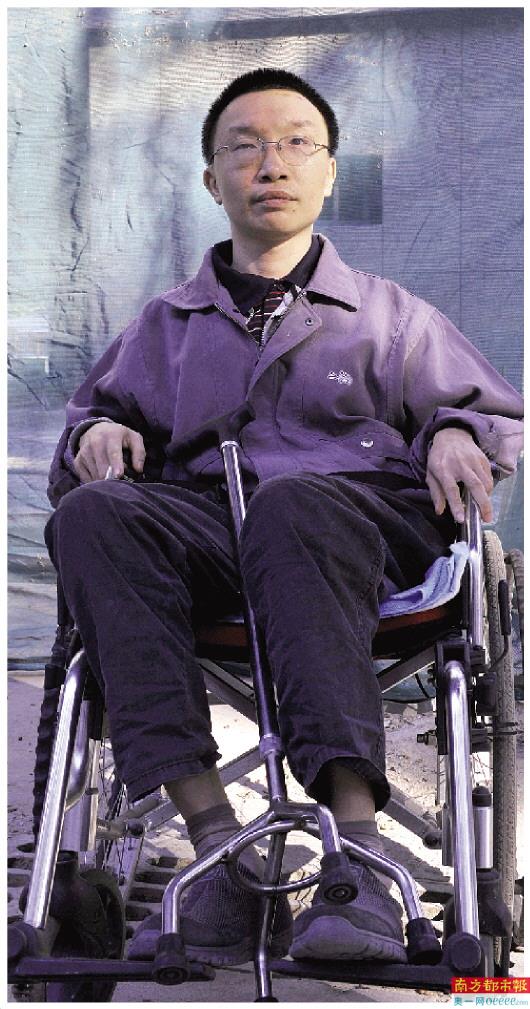

父亲每天7点20分推着阿璞上医院。

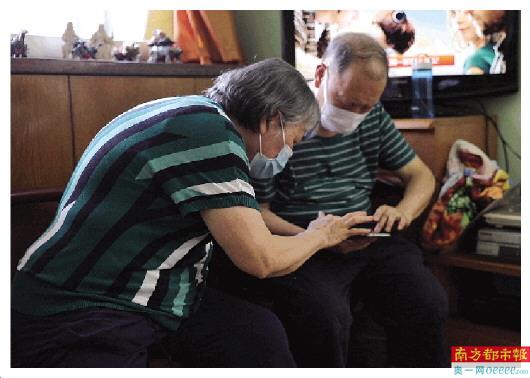

璞爸和璞妈。 南都记者 张静 李孟麟 实习生 阮珊珊 摄

西华路的老房子。 南都记者 张静 李孟麟 实习生 阮珊珊 摄

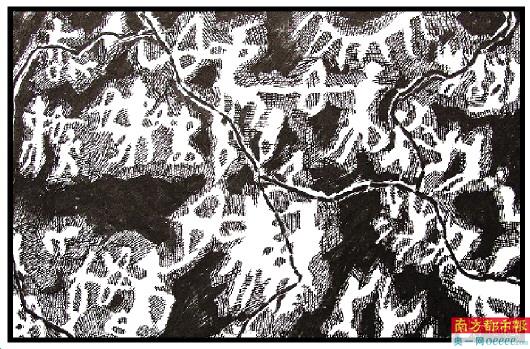

陈元璞作品《春之祭》。

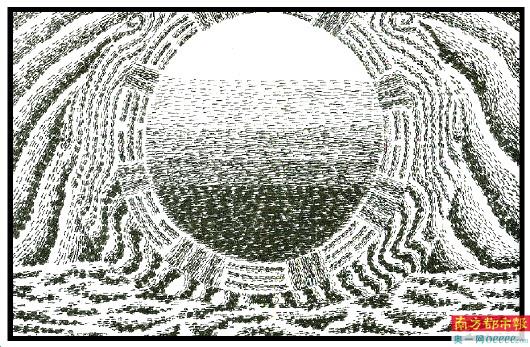

陈元璞作品《日出》

陈元璞,1977年4月22日出生,广州市少年宫美术学校教师,幼时查出“精神发育迟滞”,21岁诊断为“精神障碍”,32岁因“脊髓腰膨大海绵状血管瘤”破裂压迫神经,下半身截瘫,于2020年6月22日逝世,享年43岁。

6月22日上午,广州市第一人民医院,门诊部挤满了人。

楼上脑外科的病房里,贝多芬第九交响曲响起,播了6分钟。播到第3分钟的时候,护士听出来了,这好像是《欢乐颂》。

她有点疑惑,走进病房和家属说了一句:“小声点哈,不要影响别人。”璞妈靠在床边上,她凑近儿子,说了两句话:阿璞,下辈子我们还做母子。你一路走好。

荔湾老宅

7月1日,荔湾区西华路。

璞爸轻轻推开铁门。走道狭长,一缕光照射在他佝偻的背上。

这间老房子,是78岁的璞爸和璞妈给儿子买的,离医院近,离菜场近,离少年宫近,也离老两口住得近。一辈子的积蓄,换一张房产证,写着独子陈元璞的名字。鹅黄色的地板砖,托起一圈嫩绿色的墙。窗户嵌在墙里,橘红色的窗帘布,浮在玻璃上,透着橘红色的光。璞爸挺想笑的,他想起来装修房子的时候,病床上的儿子说,墙要绿的,地要红的,窗帘要亮的。

他跑遍装修公司,选了无数种绿色,最终定下这一种——像是初春3月的广州,那些高大的榕树尖儿上,刚抽枝的新绿。“装修师傅说,我干了几十年,都没刷过这种颜色的墙。”

儿子去世后,这是他第三次来这里。

第一次,客厅桌子旁,他看到儿子躺在鹅黄色的地板砖上昏厥,一动不动。第二次,办完儿子的后事,他回来做简单的房间清扫。

阳光下,褐色的书架玻璃泛着光。8层架子上,多是古典音乐的书《柴可夫斯基交响曲》《肖斯塔科维奇交响曲》什么的,文学书、哲学书也不少,《瓦格纳戏剧全集》《叔本华选集》都有,还有少部分世界名著和名人传记《莫扎特》《巴赫》《斯蒂芬·霍金传》《拿破仑掌权智谋》……

在书架前停了一会,璞爸缓缓迈进西北角的房间。推开门,2000多张古典音乐CD垒在墙边。英文的、德文的,璞爸看不懂。唱片都按大小类别整齐归类,每张都写着阿璞的名字。每一盒,都是一条垂直的短线,长短不一,绘出一墙完美线条。

阿璞曾站在这里拍过一张照片,眼睛里泛着光。

狭小的房间,只有一张床。床头床尾搭着铁架子,两边立起铁围栏,挂了个玩偶,空空荡荡。璞爸总说,这不是床,这是一张康复床。床头摆着一盒药、一盒开塞露。门口灯开关上,用马克笔写着“近、红、远”三个大字。空调旋钮上写着“快、慢”,一个画逆时针箭头,一个画顺时针箭头。

阳台外,蓝色的玻璃,蓝色的天空。远处,车流阵阵,人声熙攘。一根长长的导尿管,荡在窗口,随着风飘。

取名“元璞”

阿璞的名字是爷爷取的。

1977年,改革开放前一年。阿璞带着全家人的希望出生了,一家三口租住在三元里,艰难度日。爷爷翻遍《辞海》,给孙子取名“元璞”——一块未经雕琢的玉。

出生时,阿璞不会睁眼睛,也不像别的孩子会吮吸。2岁才开始学走路,3岁进了工厂幼儿园,路都走不稳。外出,老师总是拖着他的小手走在队伍的最前头。他常常露出天真的笑容,老师们都叫他“快乐人”。

这段记忆,阿璞在自传里也有描述:“幼儿园的厕所是一条长长的小坑,我的另一只脚都不敢跨过去,又不懂得叫老师和阿姨帮助,大小便能忍便忍。有一次终于憋不住了,拉在裤裆里。回到家后,也不敢向父母说。父母闻到一股臭味,最后发现竟然在我的裤裆里。”

儿子自小弱不禁风,肺炎、神经性出汗、哮喘……璞爸就带着儿子一次一次地往儿科跑。有次,阿璞发高烧,呼吸急促,有气出没气入。他让爸爸带自己去看急诊。璞爸跑得大汗淋漓,气喘如牛,还时不时问阿璞怎样?阿璞狂咳,咳出了塞在咽喉的浓痰,才躲过一劫。后来,他对儿子说:阿璞,再来一次,我真的跑不动了。

1984年,7岁半的阿璞上了小学。可他对1+1=2的理解始终停留在1支笔+1支笔=1只鸭。四年级,阿璞留级了。开学后,阿璞总是逃到市场看鸡、鹅、鸭、鸽子、青蛙……直到有一天,同学找来说:“阿璞几天没来上课,老师在找他。”

璞爸找回儿子,在学校教导处用鸡毛掸狠狠地打了他一顿。儿子痛哭了一场。后来妻子说,儿子是要像鸭、鹅游泳上岸后抖动身上的水珠那样,把自己的烦恼卸下。

一切的原因都在阿璞六年级时查明。校方要求阿璞到医院检查智力,结果是“轻度精神发育迟缓”,即俗称的“弱智”。想到这里,璞爸感到愧疚。究竟是自己哪里做得不好,才让儿子走到今天这一步。

老屋西南角,是阿璞的画室。无数个春夏秋冬,儿子都在这里度过。璞爸顿了一下,走进去。

一箱的插图画。画后有日期,这幅机器人是2019年画的。“阿璞最喜欢玩这个了,我都不知道这是什么。”这面墙是磁铁墙,专门给阿璞定做的,可以挂上画。每安置一个家,璞爸都会做一面类似的墙。“我就是看着漂亮,到底是什么意思呢?这个写着陈其钢的《五行之金》啊,这个画的是金子?”

“唉,对不起,心里有点不舒服了。哎呀,哈哈,对不起,点解呢?唉!”璞爸尴尬地笑了笑,迈出画室的门。他分不清,这种难受,是心脏搭着四个支架的原因,还是来了趟儿子房间的原因。

初入画室

郭伟新的心凉了一下。在去白云区的路上,他听说阿璞走了。

广州市少年宫402房,美术小班教室,曾是他和阿璞朝夕相处的地方。从少年宫退休后,郭伟新就没怎么来过。

回到402房,郭伟新坐在教室的后排望着空荡荡的教室。他记得,那时爸妈带阿璞考广州市少年宫,考了三次都不中,后来是通过引荐才上了少年宫。

当着郭伟新的面,阿璞画了幅画。十几只公鸡、母鸡,每只动作都不一样,神情也不一样。“从没看到过一个小孩子,画动物可以画得那么生动。我想,这是个画动物的天才吗?他只有8岁啊!”

郭伟新开始注意阿璞。“他最喜欢跟着我了!”这个班上最小的孩子,少年宫的第一个特殊学员,总是瞪着圆圆的眼睛,走路一斜一扭,咧着大嘴笑。

阿璞喜欢讲故事。他养的乌龟,他养的鸭子,蚂蚁有几只脚……郭伟新随手递张纸过去。动物就在纸上活了。他带着阿璞上越秀山写生,去流花湖公园画画,把孩子一个又一个托过公园围墙,去郭伟新老家从化河滩游泳时,微凉的河水,浸过脚面,浸过阿璞的脚踝……

没课的时候,他就带阿璞回家辅导。有一天,郭伟新用音响放了首轻音乐,他对阿璞说,听到什么,就把它画下来。阿璞画了一只鸟,又画了一只鸟,无数的鸟,朝着远处连绵的险山飞去……郭伟新说自己一辈子也忘不掉这张画——《群鸟过险山》,那年,阿璞9岁。

郭伟新带着阿璞,在少年宫三楼的墙壁上,再次画下这幅《群鸟过险山》。一个矮小的男孩,自由地推着画笔,直到墙上的群鸟和险山,渐渐吞没了他的身影。

无音之乐

升入美术中班后,阿璞就像着迷了一样,每晚都听广东广播电台的《古典纵横》节目,和广州美院毕业的老师简颖斌畅聊古典音乐。

简颖斌也是古典谜,有一部破录音机,两人就边听音乐边绘画。简颖斌不但教阿璞绘画,还教他怎样聆听。从那时起,阿璞知道了悲惨的马勒、伟大的“乐圣”贝多芬、多产的舒伯特、幸福的门德尔松、高傲自大的瓦格特、自卑的斯坦莱文斯基……

两人渐渐熟悉以后,简颖斌经常带着阿璞到文德路的唱片店“博雅艺术公司”买唱片。那时阿璞每月有50元零用钱。不吃零食,大热天也不吃冰棍,不喝饮料,几个月攒足后就买便宜的古典音乐唱片。

他在音乐世界里感受到了自由。升入初中,在简颖斌的鼓励下,阿璞进一步了解现代野兽派、印象派、毕加索的立体派;苦难的俄罗斯民族画派;特别装饰性强的巴洛克绘画艺术;古板而神圣的中世纪圣像画……他心里有冲动,想创作古典音乐插画,想用笔画出西方古典音乐的一千年。《无音之乐》的手稿就在这个阶段完成。

全书仅用黑白色调,就像是钢琴的黑白键,大胆地碰撞、衔接。那些浪漫的、哲理性、史诗性的曲调,幻化成无数小点、线条、色块……

在斯特拉文斯基《春之祭》的插画下面,广东省美术家协会名誉主席林墉写下一段点评:“生命曾使你晕晃,也激励了热烈。萌发的热力,正是高扬的烟花,绚丽,稍纵即逝!青春啊,几时会回头!”在李斯特《浮士德》插画下,林墉又写道:“你应该感到静穆,你应感到幽扬,宇宙的一切,并不都是异彩,更多的是,沉沉的默契,悄悄的携引!即令月光,也是明亮,何况太阳,朝朝来临。”

这是个光和影、点和线构成的音乐世界。每完成一幅作品,阿璞就印出来给美术班的老师们看。1998年的5月30日,一本为世界音乐名作插画的《无音之乐》黑白画册出版了,引起广东艺术圈不小的震动。著名老漫画家廖冰兄为书题字,共写了十次,第十次才终于满意。

这是年轻阿璞的第一本画册,是他人生的第一次高光,更是师生共同的荣耀。

郭伟新仔细地想,今年竟然已经是和那个孩子认识的第35年,就停在35年了。晚上,从少年宫回家,郭伟新翻出一本日记,里面贴着一张他和阿璞的合影——哪一年的,他已经忘记了。那时阿璞还能站起来,个头比郭伟新还高。他笑着,把手搭在郭伟新肩上,郭伟新也笑着,身后是无垠草甸,玉龙雪山连绵。

精神障碍

阿璞去世后,关小蕾一直奔忙不停。

21日晚上9点,她接到阿璞病重的电话。第二天上午阿璞去世后,她马上联系南方医科大学捐献遗体,又找到廖冰兄人文艺术基金会开展阿璞慈善基金的项目资助。

早前,阿璞的一批画在时代地产公益慈善基金拍卖,阿璞共得60万元,他坚持捐献其中一半,用于特殊儿童教育工作。阿璞想帮助那些和自己有着同样命运的孩子。

关小蕾知道,这一直是阿璞的心愿。一晃这个男孩都43岁了。看着阿璞长大的关小蕾,总忘不掉他小时候的样子:爱流鼻血,瘦削的背后垫着一个吸汗毛巾,一头从领子后面翻出来,另一头从衣服下面突出来,像一条尾巴。他追着这个年轻漂亮的老师,“关姐姐”、“关老师”地叫个不停,讲他看到的动物,听过的古典乐,画过的画。

35年前,是刚毕业去少年宫任教的老师关小蕾给了阿璞一个机会,从此他进入少年宫学习绘画,从小班读到大班,从画动物到画欧洲古典音乐,关小蕾和美术老师们给他撑起了一把大伞,让他在艺术创作方面取得了更大的作为。

但少年宫护不了他一辈子。高中肄业,阿璞无法考大学。但关小蕾知道,阿璞想读书。他离开少年宫,去了一所寄宿的私立学术学校学习。白天听课,晚上就一个人闷着头搞古典音乐插画创作。

“阿璞想和他们有共同语言,但是太难了。”同学们喜欢流行,阿璞偏爱古典。一次,阿璞认真准备了一场古典乐欣赏会,结果同学都走光了。

关小蕾猜测,可能就是那个时候他有些烦恼。同学疏远,他就没日没夜地熬,闷在自己的世界里。直到父母接他回到家,阿璞指着璞妈说:“你不是我妈妈。”父母马上送他去脑科医院诊治,诊断是“轻度发育迟滞伴发精神障碍”,通俗说,就是“精神病”。

一个比“弱智”更沉重的打击。

特殊教育

阿璞每天要服十多粒药丸来安抚神经。

他反感、抗拒,他觉得不吃药,才是快乐的、自由的。吃了药之后的他,头脑里完全没有创作的灵感。

自此,他足足沉睡了三年。关小蕾看着他曾发光发亮,再看着他一步比一步走得更难。这个特殊儿童的命运,让关小蕾想到了阿璞身后“沉默的大多数”——那些隐藏在隐秘的角落,也许连家门都未曾踏出过的“特殊儿童”。

在阿璞身上,关小蕾看到了特殊儿童教育的迫切需要。1998年,关小蕾和少年宫美术老师一起义务招了一批特殊小孩。9月,特殊教育正式开班:唐氏综合征、自闭症、脑瘫等等的孩子,共计20多个人。2006年左右,广州市第二少年宫正式落成——成立特殊教育部门,于是开始了面向特殊孩子的正式教育。到现在,广州市少年宫每年有面对特殊儿童的免费学位2000个,设置60多门课程。

看着这些孩子,关小蕾就像看着阿璞。那个成天嘻嘻哈哈,内心沉重深邃,又羞于表达的大男孩。

大概是去年。有一天,关小蕾在阿璞家,跟他父母聊天。阿璞突然推门出来,看着她说:“关老师,你可不可以抱一下我?”关小蕾愣了一下,她起身,第一次,把阿璞紧紧搂在怀里。

这两天,关小蕾时常想起这个拥抱。

温柔母爱

阿璞走了,璞妈和家里人谁都没说。

这个70岁的母亲,打算开始扔东西。“书、衣服,扔得干干净净。”她觉得很多事就像儿子说的,人走了,听不见,看不见,都是身后事了。“所以阿璞走,我没大叫,也没大哭。”

她准备凑一凑住养老院的钱,听邻居说有家养老院还不错。白发人送黑发人,失独家庭,老两口心里清楚。“但我要向前走,不管怎么样,把日子过下去。”

多年来,璞妈在儿子身上投入着更大限度的温柔,小时候考数学,阿璞睡着了。璞妈悄悄告诉教导主任,这是我的儿子,他正在做美梦,不要吵醒他。但她很少流露自己的另一面:自打儿子出生,时常觉得极易流泪,总有一种人生没意思的感觉,20年后才诊断出是产后抑郁症。“好辛苦,想死的。但看着他,我怎么能死?”

璞妈就这样熬着,直到市少年宫给了阿璞一个岗位,让阿璞成为美术部正式员工。

阿璞仔细地教少年宫的孩子们画恐龙,画小鸟,在黑板上勾勒出动物的模样,一如当年他学画的样子。

璞妈也开始爱笑了,胖了好几斤。

2008年,广州市残联邀请31岁的阿璞访问德国。在古典音乐的摇篮,莱茵河畔,阿璞穿着一身蓝色唐装,和德国人谈论音乐、哲学、生死。

快乐是真实的,但命运难捉摸。一年后,阿璞再度住院,“脊椎良性海绵状血管瘤”破裂,阿璞顷刻间截瘫,腰部以下毫无知觉。神经压迫,阿璞的排泄功能受到严重影响。大便只能用开塞露;排尿只能用导尿管。白天黑夜,隔三小时就要插一次管。

出院后阿璞得了不可逆的后遗症——神经源性膀胱。用导管导尿,感染,一年入院8次。躺在床上,想坐不能坐。他偷偷哭过,久而久之,心脏异常难受。精神科医生诊断,他又得了“双相性抑郁”。

阿璞快要扛不住了,音乐依旧在弦上流淌。他开始慢慢领悟到瓦格纳、马勒、肖斯塔科维奇的音乐作品中,那些死亡幽灵的不知不觉的涌动。日复一日,阿璞坐在西华路的画室里,缓缓挥动画笔,画面愈发沉郁和抽离。

2012年,阿璞写下了自己的遗嘱:一份由80多首古典乐曲目组成的歌单,连接着阿璞的出生和死亡。“不用遗体告别,骨灰撒向大海,不用追思会,播放以上古典音乐即可。”

朋友说,这几乎是这些年他画完的所有古典音乐。

“真要播放的话,十天都不够。许多乐迷都有这样的愿望,用自己最爱的音乐为自己送葬。我却从未有见过如此霸道的,要放上十天十夜。”

他有意将自己一生命运都绑架到这漫长的音乐中。

2015年10月18日。穿着红色上衣的阿璞和妈妈推着助行器出现在广州图书馆。过去半年,阿璞的画在广州市少年宫、广州大剧院、广州图书馆、时代国际等多个机构盛大开展。璞妈站在舞台中央,感谢观众:

“阿璞自小身体这个样。我最担心的就是他娶不到老婆。 他后来告诉我说,他要娶艺术当老婆。 老实说,我真不开心啊。今天,我特意给阿璞穿了一身红衣服。今天就是阿璞大婚的日子,感谢大家。”

最后时光

6月21日,父亲节。

璞爸一早起身,像往常一样,给儿子阿璞煮了碗小米粥。8点半,吃完饭,阿璞没怎么说话,准备出门去画画。母亲叫住儿子,记得带瓶咽喉喷雾再走。

阿璞出门,撑着助步器,沿西华路走去画室。进门,扶着墙,坐下休息。他打开手机,给关小蕾老师7点多发的朋友圈点个赞,又给所有朋友发的信息都点了赞。这是每天的问候。

忽然想起昨天还没画完的画,还放在客厅的袋子里。纸上只写了标题:戈德马克——乡村婚礼交响曲之第5乐章:终曲。画都是空着的,等下要继续。阿璞把格罗菲的《大峡谷组曲》插入CD机。

老音箱里定音鼓声轻柔滚动,小提琴和单簧管带来了生机,唤醒了短笛悦耳的鸟鸣,长笛的身后,英国管深沉飘逸的旋律慢慢向其他各声部扩散,并交替重复、由弱渐强,一轮红日跃然升腾,在打击乐器和铜管乐器的轰鸣声中,灿烂的阳光照耀着大峡谷的岩壁,谷底的科罗拉多河璀璨耀眼,熠熠生辉,大地一片光明,迎来了自己新的一天……

瀑布呼啸而下,有鸟飞过。

阿璞缓缓倒下,躺在客厅鹅黄色的地板砖上。

人物生平

陈元璞,1977年4月22日出生,广州市少年宫美术学校教师,幼时查出“精神发育迟滞”,21岁诊断为“精神障碍”,32岁因“脊髓腰膨大海绵状血管瘤”破裂压迫神经,下半身截瘫,于2020年6月22日逝世,享年43岁。

这个天才一般的人,在43年的生命里,完成了4000多幅欧洲古典音乐画作,他用黑白的线条将柴可夫斯基、斯特劳斯、瓦格纳、马勒等音乐家的几十部古典音乐作品,以令人惊叹的想象呈现在画布上。光和影、点和线,大胆地碰撞、衔接。那些哲理性、史诗性的曲调,幻化成无数小点、线条、色块——他搭起了一个宏伟磅礴的无声音乐世界。

阿璞的一生,与《海上钢琴师》里那个一生从未下船的钢琴天才有着莫名的相似。少年宫和家是船,音乐绘画是海——那个海上的阿璞,远离陆地,自由地漂流了43年,无垠的灵魂,不止88个琴键。

也是自他开始,广州市少年宫启动长期的特殊儿童教育工作,每年为特殊儿童提供2000个免费学位,作为课外教育机构开风气之先。令无数特殊儿童看见光亮。

2020年7月6日,广东画院画家刘仁毅建议,成立陈元璞艺术人生展示室。纪念他为国内特殊儿童教育做出的贡献。

采写:南都记者 董晓妍 王瑜玲