重新理解宋代的尝试

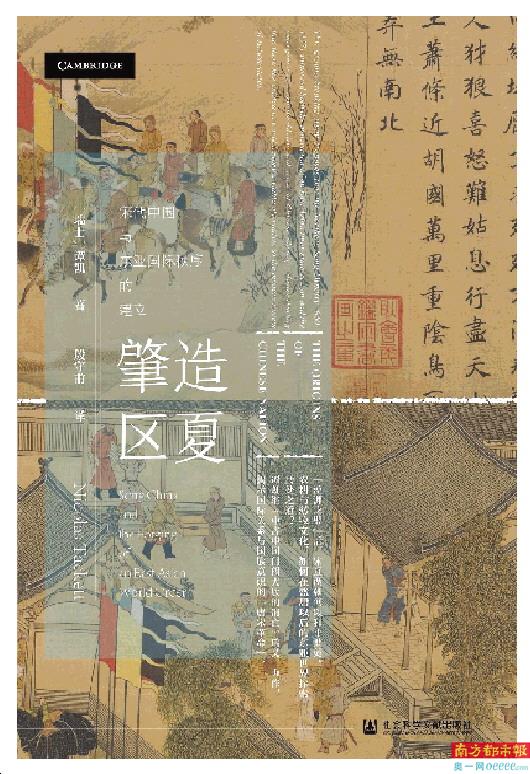

《肇造区夏:宋代中国与东亚国际秩序的建立》,(瑞士)谭凯著,殷守甫译,社会科学文献出版社2020年6月版,68.00元。

□ 王绍贝

在近代历史上,民族主义、民族国家的政治观念,有重要的影响力。欧洲历史上民族主义的兴起是在19世纪拿破仑战争之后,但瑞士汉学家谭凯提出在十一世纪的北宋,其士大夫阶层的思想和行动就已经具备了现代民族国家的许多重要特征,他将之称为“宋代国族主义”(此书将“民族主义”nationalism一词翻译为“国族主义”)。其实他并非最早注意到这一点的人,葛兆光就曾指出宋代有了一种“中国意识”(区别于宋代以前的“天下意识”),并认为这是近世中国民族主义思想的“一个远源”。邓小南也提出类似看法,他认为宋代政治观念中出现了一种新的趋势,把“民族、文化与其政权之范围视为一体”。谭凯的这本《肇造区夏:宋代中国与东亚国际秩序的建立》深入探讨了宋代“国族”“国族主义”“国族意识”等方面特征,其研究的结论也可以视为对内藤湖南“唐宋变革论”的深化和纠偏。

费正清提出的“中国朝贡体系”概念对研究中国历史的影响极大,但其实宋辽1005年澶渊之盟后的北宋出现了一种新的东亚国际秩序,即在宋与其他政权间出现了对等关系。澶渊之盟并非什么“城下之盟”“屈辱求和”,而是一个对等的和平条约,而三十万岁币对于经济发达的宋朝来说,可以视为无偿的“国际援助”,并作为宋辽之间弥补辽对宋的贸易逆差,双方在这个盟约下都获益巨大,北宋由此成为中国历史上第一个以对等外交原则与草原政权相往来的王朝。谭凯指出,北宋也正是由于这种新型的国际秩序而萌生了“宋代国族主义”,但“国族主义”本是欧洲近代的政治概念,谭凯并不是将西方的概念和理论生搬硬套来解释中国宋代的历史,正如也有学者批评内藤湖南的“宋代近世说”,认为宋代绝对不可与欧洲近代相提并论,但实际上,内藤、谭凯都对“近世”“国族主义”等概念进行了限定,采用的是一种比较历史的方法来说明问题。内藤的“宋代近世说”侧重于考察中古门阀的消亡、科举官僚制度的发达、经济上的商业革命和文化上儒学的“文艺复兴”,谭凯则是从国家建构理念和国际秩序角度深化了“宋代近世说”。

谭凯引用安德森《想象的共同体》一书中对“民族主义”特征的分析来对比宋代。首先,民族主义要具备“自我认同”及“归属方式”,宋代已经出现“汉人”的民族认同,尽管他们互相不认识,甚至根本不会相遇,但他们可以成为一个“想象的共同体”;其次,与欧洲近代一样,这个“想象的共同体”因为印刷媒体的发达而得到巩固;再次,安德森理论框架中另一个催生民族意识的因素是职业官僚制度的出现,使得官僚体系从贵族垄断变为向平民开放,促成了一种人与人之间的可替代感。当然,谭凯也指出宋代国族主义与欧洲民族主义存在这很多本质的区别,譬如宋代拥有国族主义意识仅限于士大夫阶层,而欧洲则是席卷全民的思潮和运动,再比如欧洲近代民族主义配套“主权在民”的政治理论,而宋代国族主义则是秉持“大一统”和“仁政”的政治理念,并且宋代人也并不具备民族平等的观念,而是认为“汉人”是世界最先进文明。

《肇造区夏》一书主要从政治空间和文化空间两个部分,分析宋代国族主义的特征。在政治空间上,谭凯认为十一世纪宋辽之间的平等外交关系,开启了宋辽官员之间空前频繁的社交往来,这对于维系宋辽和平起着关键作用。宋代士大夫通过出使旅行得以亲身体验契丹与汉文化的差异,从而放弃武力统一思想,有时候甚至将辽朝官员视作衣冠人物。领土主权与边境线的定立(划定疆域)是欧洲近现代史中的重要主题,欧洲从封建社会转入现代社会的一个重要变化就是,从封建领主、教会等复杂多元的“管辖权”过渡到明确的国家主权,并实现民族国家的定边立界。汉唐时代,中国是一种世界帝国的形态,并不存在一种定立边界的“疆域观”。所谓“五服”的概念是说“普天之下莫非王土”,文明按照发达程度递减,譬如唐朝就是典型的世界帝国,国家疆域往往因为与草原部族之间实力的消长而变动,且唐朝往往将草原部落分而治之,还大量招募、雇佣蕃将、蕃兵来守边。与唐朝相反的是,十一世纪后期宋廷力求在代州界上建立准确的边境线,国家投入了大量的时间和精力,开展大规模的画界运动,最终在辽阔的边疆上修建了壕沟等设施,以标明边界,这是一场史无前例的全国性工程。而且,这并非如建造长城或其他军事设施一般源于单方面决策,宋廷的画界运动是一场双边合作活动,双方代表在宋辽边境会面,然后共同“画界”。这个画界工程是从普天之下莫非王土的天下想象,过渡到边界分明的“华夏国家”。过去历史教科书都认为宋朝军事力量薄弱,一直没能收复燕云十六州,最后半壁江山,在军事上懦弱无所作为,学者曾瑞龙的研究则有力驳斥了这种观点,认为北宋前中期不仅军事力量不弱,而且战争总体的胜率还挺高的。谭凯也指出,宋代从唐代的武力帝国主义策略过渡到重视边防、划定边界的防御性策略未必是军事上的无奈选择。他指出罗马帝国巅峰时期也进行了战略转型,从“霸权型帝国”转向“领土型帝国”,并在这一过程中建立了战线防御体系。在文化空间上,唐人认为自己无所不包,统治着许多不同的民族,宋朝则认为自己是单一“汉人”族群的国家,树立了作为“想象的共同体”的“汉人”国族意识。因为这个“想象的共同体”,宋朝虽然从未实际控制过“燕云十六州”以及汉人定居的青藏高原部分地区,但他们相信那里的人民更愿意效忠他们祖先所隶属的王朝。宋代士大夫出使辽国的亲身经历,使他们感受到草原文化与农耕文化之间的巨大地理差异和文化差异,从而强化了这样的信念:燕山是华北的门户,上天有意要保护中原良田不受游牧部族的掠夺,是天意让燕山成为区隔“华夏空间”与游牧民族的“天险”。

谭凯特别强调,他不是要证明宋代是中国现代民族国家开始形成的时期,而是要说明我们可以在宋代找到一系列对现代民族主义来说尤为核心的元素。如果把国族主义宽泛地理解为特定文化的性质与普遍的人类社会境况的共同产物,那我们未尝不可以认为宋代中国孕育了一种特殊的国族主义。福山在《政治秩序的起源:从前人类时代到法国大革命》中指出,成功的现代自由民主制取决于三个因素:国家、法治和负责制政府,而国家这种制度,在世界范围内属中国最早出现、最早成熟,国家与其配备的官僚体制、科举等制度,到宋代都发展到了一个巅峰阶段,这也许有助于说明宋代为什么具备了许多类似现代民族国家特征的原因。

- 下一篇:译注谈