想象策兰:“与石头同行”

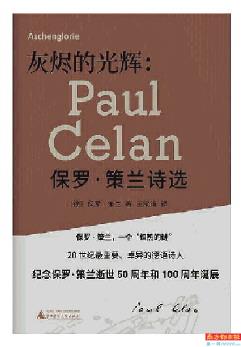

《灰烬的光辉:保罗·策兰诗选》,王家新译,广西师范大学出版社2021年1月版,82.00元。

□ 江汀

某年早春,在图书馆的书架边,我翻开了那本橘黄色封面的薄薄一册《保罗·策兰诗文选》。接下来的是,“是石头决定开花的时候”。或多或少地,我从此有了一笔负债——来自策兰。

像大部分中国读者一样,我最初读到的策兰是王家新、芮虎译本,即《保罗·策兰诗文选》(河北教育出版社,2002),那始终是我最喜欢的几种书籍之一。后来,其他几种汉语译本也陆续出版,它们共同构成了中文世界里立体化的策兰形象。王家新、芮虎的第一个选译本,恰好或偶然地呈现出一个轻盈、洁净却足够有力的诗人。格言式的、典范性的简朴,节奏短促、词语沉重,是这个准确的剪影最初吸引了我。

我又曾买到一本米歇尔·汉伯格翻译的策兰诗选英译本,这个版本同时附上了德语原文作为对照。虽然并不懂德语,但作为一个敏感于建筑形式的同行,我注意到《罂粟与记忆》中的诗作常常每一行都比较长,这样整首下来,右侧的页边距留白其实所剩无几,这几乎是散文的排版效果了。还好,不少作品中都有明显的首韵或尾韵提示,证明它们的严谨和工整。而逐一欣赏,《罂粟与记忆》中的每一首都是佳作。

策兰的前期诗行中确实长句较多,唯美而清晰,既有当时的超现实主义风格,又有从古希腊而来的古典风范,它们丰沛、完整、自足。诗人们也分各种不同类型,《罂粟与记忆》中的策兰,正是中国古人所形容的那种持有彩笔的写作者。“我们摇动时间的白发”,“把我变苦,把我数进杏仁”。写出纯正、优美的抒情诗,而不陷入陈词滥调的套路,这是一种罕有的本领,它有别于冥思,也有别于修辞。

相形之下,策兰的后期诗行,反而给评论者们如伽达默尔、德里达、乔治·斯坦纳等人,留下了巨大的阐释空间。王家新先生多次提及策兰的“晚嘴”、“晚词”、“晚期风格”,也曾用“在你的晚脸前”作为自己一本随笔集的书名。在策兰百年诞辰之际,王家新的最新修订、增扩译本《灰烬的光辉:保罗·策兰诗选》出版,收录了三百六十首诗作,使策兰的写作线索得以完整呈现。我个人的阅读体验是,策兰的后期作品使人想起曼德尔施塔姆的“沃罗涅日笔记簿”,它们仿佛是在某种仓促而强烈的外部压力下,艰难而竭尽全力地在纸片上写出的诗节。尤其是,通晓俄语的策兰曾经翻译过曼德尔施塔姆,同为犹太人的他们之间自有隐秘的缘分。凝结了策兰早年生命经验的“黑牛奶”,也能让人想起曼德尔施塔姆悼念母亲的那一轮“黑太阳”。

合上策兰的诗集,我能够想象纸页间仍有噼啪作响,也许那就像一个透明的玻璃瓶中封闭着的烟花。我也能够想象,策兰尽量压抑自己原本丰富、敏感的语言才能,只拣选每个最必要和最干枯的词。立起一道“言语栅栏”,“沉默,如熬炼过的金子”,每写下一首诗就像搬起一块石头,石头之下那一小片暴露出来的事物只能“赤裸着变换着蜷缩之所”。

出于对策兰的极度喜爱,我还是愿意将他重新视为一位普通、平凡的写作者。其实清点下来,他一生的诗作篇目数量并不算少。在最后的几部诗集中,他对“词”的依赖过于严重,几乎近似一种官能症。我并不想忽视他的痛苦处境,只是模糊地希望,这位大师也有可能在自己的中年,抵抗住那种来自宇宙深处的压力。是的,现在我们所说的策兰的“晚期风格”,也许只是一种“中年处境”。(1963年他曾在一封信件中说,自己“走上了一条正确的‘远离艺术’的道路”。)假使他真的来到六十岁、七十岁、八十岁,一切可能又是另一种样子。我多希望他能让自己的经验重新流动起来,而不是任由它们分别形成孤立的断片。在一首好诗中,真理总是像空气和水那样通行而过。

其实作为读者的我们,最应该跟随诗人还乡,不是吗?1920年的泽诺维茨街头,不知是一番什么样的景象。第一次世界大战刚刚结束,这座城市从已然解体的奥匈帝国被一纸条约划归罗马尼亚王国。那好像是一个疲惫的、但又不乏希望的历史节点,保罗·安切尔来到这个地球、这个世界,从出生之时起特定的天赋就跟随着他,逐一经历幼年、童年、青年时代,最后是那场无可挽回的世界性灾难。这样的愿望,督促我接着去翻阅他的传记译本。而我又确实看到一张他站在街头的照片,那是他和女诗人巴赫曼通信集《心的岁月》里的一幅插图,1951年5月、巴黎埃克尔街。他还不到三十一岁,显得自在而潇洒,似乎是从某部电影中刚刚走出来似的。但是我们当然知道,这一切永远并非如此。“在我心中,正好在那里/一个最痛苦的在说,永不。”

- 下一篇:再现欧洲史前生活