中国“太空母港”入列!在轨运行将不少于10年

中国空间站自主建造,实现产品全部国产化,将在轨验证7大关键技术

4月29日,我国空间站任务首发飞行器——天和核心舱成功发射,踏上了探索宇宙的征程。追随着天和核心舱的步伐,记者走进我国空间站抓总研制单位——中国航天科技集团五院,一解心中的诸多疑问。

中国空间站长什么样?有什么用?

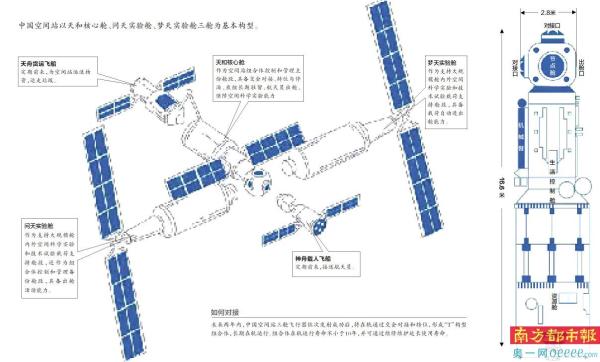

中国空间站以天和核心舱、问天实验舱、梦天实验舱三舱为基本构型。其中,核心舱作为空间站组合体控制和管理主份舱段,具备交会对接、转位与停泊、乘组长期驻留、航天员出舱、保障空间科学实验能力;问天和梦天实验舱均作为支持大规模舱内外空间科学实验和技术试验载荷支持舱段,同时问天实验舱还作为组合体控制和管理备份舱段,具备出舱活动能力,梦天实验舱具备载荷自动进出舱能力。

中国空间站三舱飞行器依次发射成功后,将在轨通过交会对接和转位,形成“T”构型组合体,长期在轨运行。组合体在轨运行寿命不小于10年,并可通过维修维护延长使用寿命。

开展空间站工程,将从国家全产业链角度,极大地引领和带动包括空间科学、生命科学等多种前沿学科和原材料、元器件、智能制造等多领域先进技术发展,发挥着不可替代的作用。

空间站作为长期在轨运行的“太空母港”,其天然的高真空、微重力、超洁净环境也可以充分用于开展各类科学技术研究,推动科学技术进步。因此,空间站工程将产生巨大经济效益和社会效益,已经成为衡量一个国家经济、科技和综合国力的重要标志,受到各航天大国的高度重视。

中国空间站与国际空间站有什么不同?

国际空间站是目前在轨运行最大的空间平台,是一个拥有现代化科研设备,可开展大规模、多学科基础和应用科学研究的空间实验室。它的规模大约有423吨,由美国、俄罗斯、加拿大、日本等16国联合,先后经历12年建造完成。

中国空间站由一个核心舱和两个实验舱组成,这主要是在建设思路上符合中国国情,综合当前需求和耗费等因素,采用规模适度、留有发展空间的思路,既满足重大科学研究项目的需要,又同时具备扩展和支持来往飞行器对接的能力。

同时,中国空间站在建设过程中始终追求技术进步,充分采用当代先进技术建造和运营空间站,全面掌握大型空间设施的建造和在轨操作能力;同时注重应用效益,在空间站应用领域将取得重大创新成果,追求运营经济性,走可持续发展的道路。

此外,中国空间站由我国自主建造,实现了产品全部国产化,关键核心元器件自主可控。

中国空间站的工程目标主要是什么?

中国空间站主要有五大工程目标:一是建造并运营近地空间站,突破、掌握和发展大型复杂航天器的在轨组装与建造、长期安全可靠飞行、运营管理和维护技术,提升国家航天技术水平,带动相关领域和行业的科技进步,增强综合国力。

二是突破、掌握和发展近地空间长期载人航天飞行技术,解决近地轨道长期载人航天飞行的主要医学问题,实现航天员长期在轨健康生活和有效工作。

三是建成国家太空实验室。发展具有国际先进水平的空间科学与应用能力,开展多领域空间科学实验和技术试验、空间应用,以及科普教育,获取具有重大科学价值的研究成果和重大战略意义的应用成果。

四是开展国际(区域)合作,为人类和平开发和利用空间资源做出积极贡献。

五是以在轨服务、地月和深空载人探测需求为牵引,试验和验证相关关键技术,为载人航天持续发展积累技术和经验。

中国空间站任务分为几个阶段?

中国空间站任务分为关键技术验证、组装建造和运营三个阶段,目前正处于关键技术验证阶段。在这个阶段,将发射天和核心舱和2艘载人飞船、2艘货运飞船,在轨验证7大关键技术:空间站推进剂补加、再生生保、柔性太阳电池翼和驱动机构、大型柔性组合体控制、组装建造、舱外操作、在轨维修,为实施空间站组装建造和长期运营任务奠定坚实基础。

中国空间站在轨长寿命秘方全揭秘:可延寿到15年 如何做到?

中国空间站的设计寿命如何,又采取了哪些措施来保证长期在轨稳定运行呢?

具备延寿到15年的能力

中国空间站设计在轨飞行10年,具备延寿到15年的能力。据航天科技集团五院空间站系统副总设计师侯永青介绍:“为了保证空间站在轨不小于15年长寿命要求,我们从设计伊始,就开展了长寿命、可靠性、维修性、安全性一体化设计。具体来讲,就是以系统和产品的长寿命和固有可靠性设计为基础,配合开展系统和产品在轨故障诊断、处置预案设计、维修性设计,以实现长寿命、可靠性的既定目标。”

空间站在太空中安家后,将面对来自宇宙的各种威胁和挑战,比如,原子氧、紫外辐照、真空、温度交变、空间碎片以及微重力等,这些危险元素可能会造成空间站的材料性能衰退,或者诱发故障,从而制约舱外电缆、表面涂层、光学镜头等产品和设备的使用寿命。

最大限度减少损坏和伤害

虽然中国空间站有一个结实的身板,但是再强的壮汉也免不了头疼脑热、磕磕碰碰,生病、受伤在所难免。

“影响天和核心舱舱体主结构长寿命的因素主要有疲劳损伤、意外损伤和腐蚀三种模式。”航天科技集团五院空间站系统总体主管设计师夏乔丽说。

疲劳损伤,顾名思义就是在轨后长期受到内压、温度变化以及大部件运动的作用和影响,一些应力相对集中的部位以及运动部件连接的结构处可能会出现疲劳损伤。

意外损伤则是指空间站在轨运行后,在微流星、空间碎片撞击等意外损伤的条件下,有可能会出现较大裂纹,从而引起舱体开窗、撕裂等灾难性事故。而腐蚀主要是由于密封舱内环境温度变化、湿度变化等因素,舱体主结构面临腐蚀的风险。

为了最大限度减少损坏和伤害,设计团队想方设法让空间站变得更结实、更强壮。“在天和核心舱主结构设计时,我们从抗腐蚀、抗疲劳、抗断裂三个维度进行了综合分析和评价,从材料选择、结构设计、构型、参数设计等方面进行了科学优化的设计,并从材料到构件到舱段都进行了仿真验证,以确保寿命。”航天科技集团五院空间站核心舱结构分系统主任设计师施丽铭介绍说。

此外,针对寿命问题,结构研制团队还创新设计了健康监测子系统。这个新增的子系统就像体检医生一样,能够在轨对承受的载荷以及自身的结构状态进行实时监测,也能够对空间碎片等“飞来横祸”进行监测、定位和报警,一旦发现有空间碎片撞击上来,能及时迅速报警,第一时间通知地面和航天员。它还能对舱内的压力情况进行监测,根据不同压力指标进行分级报警。

巧妙应对碎片“天敌”

为了应对空间碎片等“天敌”的攻击,天和核心舱热控分系统针对长寿命可靠性问题,在之前的基础上,开展了健壮性设计,为空间站安装了两条相当于“大动脉”的管子——热管辐射器,以便减少流体管在外暴露的面积,大大降低被空间碎片击穿的风险。

航天科技集团五院空间站热控分系统主任设计师韩海鹰介绍,就像家里使用的水管子、水龙头,用上几年可能就坏了,必须及时更换、维修,否则家里容易闹“水灾”和用水危机。因此,空间站的热控分系统绝不能坏,特别是有着热控回路系统心脏之称的“回路泵”,必须是可维修的。

此外,空间站在轨长寿命的秘方还有很多,比如舱体结构密封圈、壁板、各种阀门、各种管路等,都在可靠性和长寿命方面进行了巧妙的设计。“千言万语汇成一句话,就是空间站采取了以设备长寿命设计为基础,结合可靠性设计,补充在轨维修的策略,确保长寿命。”侯永青说。

核心舱

天和核心舱是中国空间站的关键舱段,它就好比是大树的树干,其他的舱段都会安装在它的接口上,如同大树的根、枝、叶,不断向外延伸。所以,天和核心舱有一个庞大的躯体和结实的身板。

核心舱全长16.6米,大柱段直径4.2米,小柱段约2.8米,重约22.5吨。长度比五层楼房还要高,直径比火车和地铁的车厢还要宽不少,体积比国际空间站的任何一个舱位都大,航天员入驻后,活动空间非常宽敞。重量相当于三辆大客车的空重重量,同样也超过国际空间站的任何一个舱段。

天和核心舱由节点舱,大、小柱段,后端通道和资源舱组成,发射升空后,将为航天员提供太空科学和居住环境,支持长期在轨驻留,承接载人飞船和货运飞船的对接停靠。

焦点

太空舱内如何吃怎么住?

空间站系统副总设计师 朱光辰:

核心舱密封舱内部配备3个独立的卧室和1个卫生间;就餐区域配备食品加热、冷藏、饮水设备和可收放餐桌;锻炼区配备有太空跑台、太空自行车。采用了情景照明技术和WiFi通信技术,可轻松便捷控制照明设备开关、查询站上物资存储情况、与地面视频通话。通过天地通信链路和视频通话设备,可实现空间站与地面的双向视频通话和收发电子邮件。

核心舱还配置了再生式生命保障系统,能够实现舱内氧气再生、二氧化碳等人体代谢产物的处理和有害气体的去除,并实现水资源的循环利用,保障航天员在轨长期驻留,大量减少了氧气、水等消耗品的上行携带量。配置有主动温控流体回路,也就是空调系统,保证空气温度、湿度和仪器设备工作温度在适宜范围内,确保驻留的安全性和舒适性。

本次发射与首飞任务有哪些区别?

长征五号B火箭系统总指挥 王珏:

从任务性质和目的上讲,长征五号B遥二火箭发射空间站核心舱任务是长征五号B火箭的首次应用性发射任务,而长征五号B火箭首飞任务属于试验性发射任务。从任务特点上讲,此次任务是将天和核心舱送入预定轨道,开始中国空间站的组装。火箭在应急轨道设计、可靠性增长研究项目应用方面采取了47项改进措施,提升了火箭执行空间站工程任务的可靠性。

发射入轨后后续任务有哪些?

中国载人航天工程办公室主任助理 季启明:

空间站建造任务分为关键技术验证和建造两个阶段实施,共规划12次飞行任务,计划2022年前后完成。其中,关键技术验证阶段规划了6次任务,现已圆满完成长征五号B火箭首飞和天和核心舱发射,今年还将陆续实施2次天舟货运飞船和2次神舟载人飞船发射。建造阶段也规划了6次任务,包括问天实验舱、梦天实验舱和2次货运飞船、2次载人飞船发射。在这一系列任务中,每次载人飞船发射前先发射一艘货运飞船,运送航天员在轨生活物资等。每次载人飞行任务航天员乘组均是3人,在轨驻留时间为3—6个月。空间站完成建造后将进入为期10年以上的应用与发展阶段。

后续任务进展情况如何?

中国载人航天工程办公室主任助理 季启明:

目前,执行天舟二号和神舟十二号飞行任务的船箭产品,已于4月中旬前陆续进入文昌和酒泉发射场,正在按计划开展发射前的各项总装测试工作。问天、梦天实验舱及其配置的科学实验机柜、应用载荷正在加紧开展研制,参加后续任务的天舟飞船、神舟飞船以及三型长征运载火箭均在按计划进行生产总装和测试。执行载人飞行任务的4个航天员乘组和备份航天员,正在紧张有序地开展空间站专业技术训练、飞行程序与任务模拟等各项训练。保障飞行任务的测控通信、着陆场系统的任务准备工作也在按计划顺利推进。

综合新华社 央视新闻 人民网 北京日报 中新网 澎湃新闻等