问策监管之②:

监管路径如何变迁?看懂3个关键词

2021年是央行金融科技三年发展规划的收官之年。金融科技在经历爆发式增长后,行业规范化和标准化的缺失,系统性风险累积,已经引起监管高度重视。可以看到,2020年下半年以来,监管层发布了一系列强化金融科技活动监管要求的规章制度,包括近20个金融监管新政,同时出台了超过20个金融行业标准。不难发现,以“强监管”“防风险”“谋创新”为关键词的金融科技发展监管逻辑已经形成。

“金融科技”接棒“互联网金融”

金融科技监管思路的转变首先体现在近几年的政府工作报告表述中。南都记者梳理了近十年的政府工作报告发现,从2014年“互联网金融”首次被引入政府工作报告至今,“互联网金融”曾连续五年被写入政府工作报告;从2020年到2021年,谈及金融创新,用词从“互联网金融”变为“金融科技”。不难发现,以“强监管”“防风险”“谋创新”为关键词的金融科技发展监管逻辑已经形成。

2014年,“互联网金融”首次出现在政府工作报告中;2015年,P2P互联网金融风险事件开始频发,政府工作报告提出要“促进互联网金融健康发展”,互联网金融正式进入监管年;2016年政府工作报告明确提出“规范发展互联网金融,大力发展普惠金融和绿色金融。整顿规范金融秩序,严厉打击金融诈骗、非法集资”,开始专项整治互联网金融;2017年政府工作报告进一步明确,“当前系统性风险总体可控,但对不良资产、债券违约、影子银行、互联网金融等累积风险要高度警惕”;2018年,政府工作报告进一步强调:“严厉打击非法集资、金融诈骗等违法活动。加快市场化法治化债转股和企业兼并重组。加强金融机构风险内控。强化金融监管统筹协调,健全对影子银行、互联网金融、金融控股公司等监管,进一步完善金融监管”。

南都记者注意到,2019年政府工作报告多次提示防范金融风险,但未提“互联网金融”。到2020年,“金融科技”代替此前的“互联网金融”,作为金融创新的关键词,首次被引入政府工作报告。根据金融科技三年规划的定义,金融科技是技术驱动的金融创新。而“金融科技”一词也使互联网金融重新回归技术领域,服务于金融业务,探索利用新的技术来重构金融行业生态,让科技成为底层的驱动力。

在多位受访专家看来,这些表述对引导金融科技的规范发展,框定合理应用领域有着重要的指导意义。首都产业金融创新研究中心专家仇江鸿认为,“这表明大的改革方向,是以现代金融和现代科技为手段,服务产业发展,服务民生需求。而金融和科技之间的交织越来越深,未来所有的金融领域都将科技化。所以,继续引入科技手段、加快金融创新,只要是在法律法规框架内的,就将得到鼓励。政府工作报告中透露的未来重点工作方向之一,就是围绕着惠企利民,金融和科技手段的用武之地将从往年鼓励的服务模式创新,向财税政策落实、金融业务监管、行业风险防范、用户权益保护等更多的领域扩展”。

落实“无牌照不金融”

实际上,从金融监管部门的监管工作成果中,也能看到,从2016年开启互联网金融领域整治到2019年《金融科技(FinTech)发展规划(2019-2021年)》的颁布,金融科技顶层规划趋于完善。自2019年发布三年规划后,监管部门及监管领导也多次发声称,金融科技要守正创新,落实“无牌照不金融”要求。从为行业“问诊根治”出发,金融监管层出手迅速、动作频繁,约谈金融科技巨头,平衡创新与风险的关系。应该注意的是,密集发布的监管政策和监管指导意见,既是鼓励金融科技走向正轨的利好因素,也是监管环境紧缩的信号,有了规矩才有方圆。

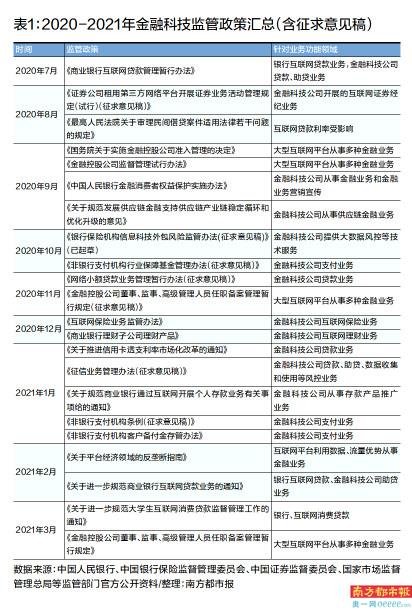

无论是从已发布的监管顶层设计,还是一些监管领导对外公开发声中传递出的信号,都表明对于金融科技的监管愈发严格,监管逻辑已经有迹可循。每一份政策的发布都是在精准拆弹,需要将它们结合起来看,梳理逻辑。梳理2020-2021年发布的金融科技监管政策可知,从2020年7月起至2021年3月,已经发布了20份新规及意见稿,几乎涵盖了包括银行、证券、保险、基金、小额贷款、金融中介等大多数金融门类(见表1)。

其中,单是对于金融控股公司的监管办法,就先后发布了《国务院关于实施金融控股公司准入管理的决定》《金融控股公司监督管理试行办法》和《金融控股公司董事、监事、高级管理人员任职备案管理暂行规定》3个规范文件。今年3月5日发布的政府工作报告中,提出“强化金融控股公司和金融科技监管,确保金融创新在审慎监管的前提下进行”,引发高度关注。事实上,金融控股公司作为金融混业经营的典型形态,不仅是政府工作报告的要点之一,也是近一年来监管重点关注的领域。

对于金融科技为何在2020年之后迎来强监管时代,不少业内专家对此解读认为,或许是过去几年,金融科技行业的蓬勃发展中暴露出了不少监管漏洞。由于金融科技行业携带着跨越互联网公司、科技公司和金融机构等多个行业的基因,展业中表现出的交叉风险与传统金融机构的风险存在差异,因此如何实施精准拆弹式的监管,监管部门也需要一个探索的过程。如今密集出台政策,表示前几年的政策空窗期已经结束,监管套利的空间将不复存在,新的监管规则将是金融科技发展的“压舱石”。

一方面,金融科技发展利好不断,《关于规范发展供应链金融支持供应链产业链稳定循环和优化升级的意见》《银行保险机构信息科技外包风险监管办法(征求意见稿)》等政策,实际上是要鼓励金融机构加强金融科技运用,同时也要求金融机构合理运用区块链、大数据、人工智能等新一代信息技术,防范信息安全、网络安全等金融科技应用风险。而看似严监管“紧箍咒”的《商业银行互联网贷款》《金融消费者权益保护法》《网络小贷新规》等政策的出台,从另一个角度来看,也是在引导行业更加健康地发展,将不合规的企业洗牌出清,去伪存真。

加速补齐行业标准

可以看到,针对部分机构经营中暴露出来的非法放贷、暴力催收、侵犯公民隐私等问题,监管机构持续发文,落地监管,切实维护消费者合法权益。2019年2月,国家网信办发布《区块链信息服务管理规定》,2020年1月,银保监会发布《关于推动银行业和保险业高质量发展的指导意见》,要求银保机构增强金融产品创新的科技支撑。

正如中国社科院院长谢伏瞻在《中国金融报告2020》序言中所言,“金融与科技加速融合发展的新形势下,金融数据资源呈现爆发式增长态势,其在金融发展中的重要性日益凸显。在保障数据安全的前提下,提升数据资源的配置效率,也将成为金融供给侧结构改革的新维度”。

顺应这一系列要求,2020年,《金融分布式账本技术安全规范》、《区块链技术金融应用评估规则》等一系列相关技术在金融业应用的标准规范出炉(见表2)。据南都记者统计,2019年全年金标委发布的标准规范仅为10条,而2020年已有36条,其中17条标准规范均与金融科技发展密切相关;2021年一季度,已经出台了《金融信息系统多活技术规范》《金融业数据能力建设指引》《人工智能算法金融应用评价规范》《金融数据安全 数据生命周期安全规范》等8条新的金融数据管理行业标准,或也能侧面反映出金融科技发展的行业标准在加速补齐。

“监管沙盒”或成良药

值得注意的是,严监管的目的并非扼杀创新,反而是为创新提供一个更良性的探索发展空间。针对金融监管与创新应当如何相辅相成,中央财经大学数字财经研究中心主任陈波撰文指出,2020年各地开始探索“监管沙盒”试点,即金融科技创新监管试点工作,这也是金融科技创新的重要工具之一。

陈波认为,金融科技的监管创新应当鼓励金融持牌机构和科技企业的互动与合作,通过搭建良性的监管环境,促使科技企业的成果能够以更低的成本和更高的效率得到应用。同时持牌机构也应当加强自身数字化水平的建设,构建完善的金融科技生态体系和创新平台,提高合规水平、技术应用能力。监管机构应将更多的创新空间向科技企业释放,形成金融稳定与金融创新的动态平衡。

实际上,“监管沙盒”试点正是借鉴国际监管经验而来的。从英国、美国和欧盟近年来的监管措施来看,以强调功能监管、协调监管为主,并积极鼓励金融科技创新。英国在2008年建立了以金融行为监管局(FCA)为主导的统一监管框架,并在监管方面率先提出了卓有成效的“监管沙盒”,以平衡发展与监管问题,并逐渐被多国效仿。

根据公开资料显示,英国首创的“沙盒监管”制度提倡“主动创新型”监管,搭建了“创新实验室”,符合条件的公司进入“沙盒监管”,对金融产品与商业模式实施试运行。对于众多金融科技企业而言,FCA还颁布了众多涉及项目创新的制度以缩短金融科技产品上市时间,降低运营成本,并逐渐减少监管的不确定性。不仅如此,随着监管沙盒模式趋向成熟,FCA还提出由行业自发建立“虚拟沙盒”“伞形沙盒”,鼓励以行业自律形式加强对金融科技的创新监管。

在中国,金融监管也在强化对金融创新风险的识别、预警、处置能力,监管手段也正在与时俱进。2019年底,央行宣布启动金融科技创新监管试点工作,目的是为了构建中国版的“监管沙盒”。截至目前,金融科技创新监管工具已陆续在北京、上海、广州、深圳、重庆、成都、河北雄安、杭州、苏州9地开展试点。

从2020年3月北京首批项目正式“入盒”算起,至今已一年有余。根据南都记者统计,随着2021年3月4日上海第三批监管沙盒试点名单公布,全国共有86项创新应用发布,囊括北上广深、苏杭成渝以及雄安新区等一线城市和地区,参与主体包含传统持牌金融机构、科技公司、第三方支付及研究型机构,涉及70余家持牌金融机构和30多家知名科技公司。

从技术的角度看,项目技术覆盖全面,以大数据、区块链、人工智能为主要支撑,同时包含5G、物联网和认证类技术应用。人工智能的技术运用达到60项位居第一,包括NLP、图像识别、知识图谱、迁移学习、联邦学习等多个领域;大数据技术也在沙盒中出现58次,综合联邦学习与多方安全计算、多方数据学习的应用达到8项。此外,区块链高频亮相27次,在使用场景上主要利用区块链难以篡改的特性。

公司观察

业绩大幅下滑 核心高管离职

捷信列入“评级观察名单” 转型承压?

5月8日,联合资信发布公告称,将捷信消费金融有限公司(下称“捷信”)主体及“19捷信消费金融债01”列入信用评级观察名单。值得关注的是,这是首家被列入信用评级观察名单的消费金融公司。

联合资信认为,捷信2020年经营业绩暴露出其业务处在转型期,业务规模收缩趋势较明显、高管稳定性呈现一定波动、资产质量下行压力较大、盈利水平承压、未来经营发展趋势尚不明朗,以上因素可能会对公司未来业务发展、风险管理、盈利能力、流动性与融资环境等产生影响。

净利润大幅下滑 逾期贷款占比创新高

从2020年的各项业绩指标来看,捷信已失去行业第一的位置。根据南都记者统计,2020年,捷信在净利润方面已跌出行业前五,排行第九名。2018年,捷信的营收、净利润两项指标均稳居行业第一“宝座”,尤其是营收,几乎是位居第二的招联消费金融营收金额的3倍。不过,2019年捷信净利润就已经被招联消费金融反超,当年捷信净利润同比下滑18.34%。2020年,其净利润持续大幅下滑,仅实现净利润1.36亿元,同比减少88.07%。

捷信的财务数据显示,其资产规模和资产质量方面也有较大滑坡。从资产质量看,2020年末,不良贷款率2.80%,较2019年末的3.6%有所下降;拨备覆盖率150%,信贷资产质量下行和拨备计提压力有所加大。这个数据与其他消费金融横向比较来看,也位居前列,仅次于不良率最高的马上消费金融。

联合资信报告称,2020年末,捷信逾期贷款占比高达21.87%。2017-2019年,捷信逾期贷款占比分别约16%、21%、16%,居高不下,2020年更是创下新高。联合资信认为,受信贷规模大幅收缩的影响,公司营业收入明显下滑。对此,捷信方面称,2021年一季度公司盈利已迅速回升,已发行的金融债券没有信用风险。

高管频频离职 转型承压

值得注意的是,自2020年年中以来,捷信出现了较大规模的人事变动,核心高管频频离职,迄今部分职位仍未宣布接替人选。根据捷信公告,2020年6月,公司首席风险官Li Hong离职;2020年7月,捷信法定代表人由Roman Wojdyla换成Ondrej Frydrych;2020年10月,Roman Wojdyla不再担任公司总经理;2021年2月28日,捷信再度公告,首席财务官王涛离职。

此外,捷信在2020年底突然更换了会计师事务所,亦被外界质疑其财务数据问题。2021年2月1日,捷信披露称,决定聘请中审华会计师事务所作为公司2020年度外部审计机构。而2018年、2019年服务捷信的都是毕马威华振会计师事务所。值得注意的是,中审华会计师事务所在2018年8月迄今不到3年时间内,累计被证监部门出示警示函和行政处罚达13次,主要因为其负责审计的上市公司存在违规,涉及ST天成、盛运环保、ST白茶等。

实际上,捷信的转型似乎也面临各种压力,尤其是大量裁员引发的劳动合同纠纷。捷信的优势原本就在于线下渠道获客,但去年新冠疫情对此影响较大,捷信于去年2月宣布线下转型线上,并因此进行了大规模的裁员。根据其去年7月的“捷赢2020年第三期个人消费贷款资产支持证券发行说明书”中披露内容,捷信此前的主推线下推广模式POS点已经处于收缩态势,由2017年的23.7万个、全职雇员8.7万人缩减至如今的21万个、3.1万人,三年缩岗地推大军5万人。

南都记者查阅中国裁判文书网发现,由于集中裁员,捷信涉及的劳动合同纠纷达到上百起,曾多次以“违反公司规定”为由辞退包括公司贷款产品销售顾问、公关专员等各类岗位员工。

采写:南都记者 熊润淼