健康监测、保障物资、安抚情绪,“三人小组”当好社区“疫情管家”

做好工作就是靠一张嘴、两条腿,跑基层和多沟通都很重要

“三人小组”穿着防护服为居民提供服务。

本月初,广州进一步加强新冠肺炎疫情分级分类防控工作,多条街道实施封闭管理或封控管理。18万居民以足不出户的方式默默支持抗疫。他们生病了怎么办?家里物资短缺怎么办?生活遇到困难怎么办?

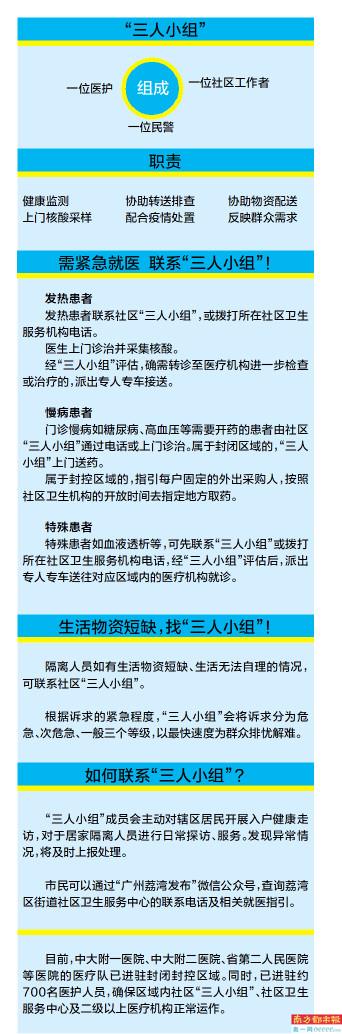

继2020年抗疫过程中探索出村居干部、基层民警和医务人员组成“三人小组”的广州社区防控模式后,由一位医护、一位公安民警、一位社区工作者组成的“三人小组”再次出战,成为居民最贴近的“疫情管家”,为重点区域内的居民提供精准化、点对点的服务,解决生活中出现的各种问题。

片区居民的“疫情管家”

广州海珠区瑞宝街道瑞宝花园居民邱琼珠居家隔离几天了。

这几天,她每天和先生将客厅当运动场,一前一后,绕着客厅轻轻跑步。因为担心打扰到楼下,他们把地板打扫干净,光着脚丫跑。

有时,她也在网上看一些菜谱,然后自己做。

“我们现在状态很不错,居委会、志愿者等群体极力帮我解决物资的问题,送物资到我门口,有肉菜、口罩。今天一大早,瑞宝花园居委会张少芳书记就拎着两大袋物资爬了五层楼,送到我家门口。”邱琼珠看着气喘吁吁的张少芳,心中有些不忍,希望送点东西给她表示感谢。张少芳婉拒了她的好意,“她急急忙忙说不用了,要去其他地方继续工作。”

“这个女孩子,太不容易了!”邱琼珠说。

张少芳是疫情防控中众多“三人小组”的成员之一。她与一位医护、一位公安一起组成一个“三人小组”,肩负健康监测、上门核酸采样、落实隔离监管、协助物资配送、反映群众需求等十项职责,成为所负责片区居民的“疫情管家”。

“三人小组”筑牢社区防线

说起“三人小组”,广州市民并不陌生。早在2020年的抗疫中,广州便探索并逐步推广社区防控模式,村居干部、基层民警和医务人员组成的“三人小组”在筑牢社区防线上发挥了重要作用。

近日,“三人小组”再次进入人们的视野,扛起了基层抗疫的重担。

随着广州进一步加强新冠肺炎疫情分级分类防控工作,荔湾区白鹤洞街、东漖街调整为封闭管理区域,至此,芳村9条街道中的中南街、白鹤洞街、东漖街3条街道实施封闭管理,还有6条街道实施封控管理,涉及约18万居民。

监测居民健康并保障封闭封控区居民的日常生活,是管控能否取得成功的重要保证。“三人小组”的出现,为封控区的居民提供精准化、点对点的服务。

讲述

“十几小时采完近万人核酸,挺有成就感”

健康监测、上门核酸采样,是“三人小组”的基本任务之一。

邹丰是南沙区大岗镇社区医院的公共卫生服务医师,也是大岗镇一个“三人小组”中的成员。

目前,南沙区已启动了三级分级分类管控措施,对出现阳性案例的珠江街嘉安花园进行封闭式管理,划定了约3平方公里的封控管理区,该区域人员只进不出,并启动了全区全员核酸采样工作,同时对全区的公交、地铁、轮渡、长途客运暂停运营。

邹丰告诉南都记者,自南沙新增感染者以来,自己的工作量骤然加大。“昨天凌晨三四点,我还接送了一位密切接触者转运。”

作为“三人小组”中的公共卫生医师,他的任务主要是做流行病学调查、做隔离措施,以及对隔离者进行健康告知。“我们干公卫的,做好工作就是要靠一张嘴、两条腿,跑基层和多沟通都很重要。”

大岗镇有12万人,其中由基层民警、村居干部、医护人员组成的一个个“三人小组”,穿梭在一栋栋居民楼内,“哪个村有任务的话,小组就会一起去。”在邹丰看来,“三人小组”相当于一个执行者,一些健康管理措施和要求都需要小组一户户去告知和落实。

最近,大岗镇还支援了附近东冲镇大简村的核酸检测。“大家一起合作,一下子花了十几个小时把9000多人采完,还是挺有成就感的”。

邹丰说,在一次次机械式、流水线作业的核酸采样间隙,总能听到居民对他说“谢谢”“医生辛苦了”“医生注意防护”,即使是三言两语,也让他倍感温暖。

每天“扫楼”录信息,“三人小组”是体力活

刘栋是广州市公安局禁毒指导处民警,他被派到荔湾区疫情高风险地区白鹤洞街道参加抗疫工作,与医护人员、志愿者组成“三人小组”,在白鹤洞街道一小区上门逐户为居民做核酸检测和信息登记工作。

刘栋介绍,他们所负责的其中一栋楼曾出现过确诊病例,是重点关注对象。

每天早上到社区集结后,“三人小组”分批次走进这栋楼,每个小组每次上楼走访三层楼,每层楼有8户居民,他们要确保不落下一户。“三人小组”上楼过程中,民警除了负责协助医护人员完成为住户做核酸检测的过程,及时查询未录入系统的住户信息,还担负着处突任务。

“核酸检测过程中,信息核对是个繁琐又很重要的过程,这栋楼又是重中之重,我们要确保每一户每一人的信息都是准确、无纰漏的。”

刘栋坦言,第一次走这栋楼的时候还是有些紧张,好在,医护人员的同行给了他们抵御病毒的安全感。他们“扫楼”结束后,在楼下脱去防护服过程中,有医护人员帮助他们从头到脚做好每一步的消杀工作,“我第一次看到浇花的喷壶喷消毒酒精的,喷完也就放心了。”

有同事帮刘栋拍下了脱防护服后的照片,湿透了的衣服紧贴着前胸后背,流过汗的双手被医用手套勒得发白,看起来像在水里泡了很久。

“脱下防护服时,一身都湿了。”接受南都记者采访时,视频中的刘栋有些蓬头垢面,脸颊被口罩勒出明显的印痕。放在平时,时刻注意形象的他绝不会以此面容示人。“都顾不上这些了,现在最要紧的是把上门做核酸的工作做好,保护好自己。”刘栋说。

从穿上防护服“扫楼”到脱下防护服,这个过程需要至少两个小时,而每个小组每天要“扫楼”两到三次。

在一个14天的周期里,这里的所有居民每天都要接受核酸检测,“三人小组”还要仔细记录他们的身体状况,这个工作量十分巨大。医护人员、民警、志愿者在完成每一次扫楼后,往往休息不到半个小时,又会被安排进下一个任务。刘栋告诉南都记者,好几次从楼里走出来,都不知道此刻是几点。

刘栋用手机将在白鹤洞街道看到的一切像记日记一样拍摄了下来,尤其是“三人小组”工作过程中的一些暖心细节。

有很多住户在家门口贴着“感谢你!”“你们辛苦了”等字样的纸条,以此对抗疫工作者表示感谢。“有一个小朋友,在我们给他做完核酸检测后,鞠躬说‘谢谢叔叔’,当时就算再累,听到这话后心里就暖暖的。”刘栋说

“‘三人小组’实际上是个体力活,30多摄氏度的天气,穿上那身防护服两分钟,我就能感觉身上在滴水。”刘栋说,医护人员更加不易,别看他们只是反复在做“捅嗓子眼”这个动作,小孩、大人身高各不同,一天走下来,不少人会累得抬不起胳膊,直不起腰。

“为居民买菜买早餐是小组的常态”

除了健康监测、上门核酸采样,“三人小组”还要为居家隔离的居民提供生活上的服务。

郭俊贤是南沙区榄核镇合沙村的社区网格员。他告诉南都记者,合沙村将近2000居民在疫情期间的生活与健康保障都落在由医生、民警、村居干部组成的“三人小组”身上。

对于需要居家隔离的密切接触者和次密切接触者,小组的医生会对其进行核酸检测,小组成员还需要一天两次上门进行体温测量。

“为隔离居民买生活用品、买菜、买早餐是小组的常态。”郭俊贤说,村里有一位60多岁的老人,在居家隔离期间需要吃高血压药,但只剩下一两天的药了。“所以我们了解情况后当天就到医院取药后送过去了。”

事实上,在封闭封控区,紧急就医的需求很大,如何让居民顺利就医显得格外重要。

荔湾区卫生健康局副局长施丽华在市政府新闻办举行的新闻发布会上表示,荔湾区目前对封闭封控区内居民的紧急就医需求做了三方面保障。其中很重要的一方面就是通过社区“三人小组”机制。

一般发热患者和非发热的普通患者,首先联系社区“三人小组”。各类危重危急重症,如心梗、脑梗、突发昏迷、中风、骨折等患者,直接拨打120急救电话转移至医疗机构就医。

针对普通人群、特殊人群含精神健康类、孕产妇等,及其他有就医需求的管控区域居民,首先由“三人小组”进行电话或上门健康服务。对基础病患者,由驻点社区卫生服务中心的医疗队进行诊治或上门送药。经医疗队诊断后需要转诊治疗的,将专人专车转送至指定医疗机构接受进一步治疗。

“有时还要安抚重点人员的‘小情绪’”

有时,“三人小组”还需要安抚重点人员的“小情绪”。

对此,天河区沙东街天河山庄社区主任赵翠环很有发言权。前两天临下班前,街道下发了一组有190人的重点人员名单,虽然只有5户在天河山庄社区,但赵翠环丝毫没有放松,当晚8点就派出“三人小组”对这5名居民进行上门探访、测温、做核酸检测。

“为什么我隔壁档口的人就不用隔离,偏偏我就要留在家里呢?”在这一次上门探访中,部分居民是附近服装批发市场的档主,他们担心居家隔离会影响生意。遇到这样的不理解,赵翠环只好逐一跟居民解释:在特殊防护时期,政府的做法也是保障他们的自身安全。对于居家隔离人群,她还为他们建了微信群,送测温计、口罩、买菜等需求都能通过微信群来告知居委。

对重点人员上门探访与面谈,是“三人小组”的主要工作形式之一,赵翠环深知这项工作有一定的危险性。“这是我们的职责,只要做好防护,我们也没有什么害怕的。只有‘三人小组’在最短的时间内完成排查,才能又快又准切断疫情潜在的传播源。”赵翠环表示,这是筑牢社区防控防线的有效手段。

荔湾区华林街社区卫生服务中心副主任黄嘉盈介绍,“三人小组”的工作模式主要包括三方面,其中就包括“做好新冠肺炎知识的健康宣教,密切关注居家隔离人员思想动态,做好政策解释和情绪引导工作”。

揭秘

“三人小组”优势何在? “这样的搭配更高效”

为何基层的“三人小组”能如此高效、迅速地运转起来?“三人小组”在抗疫中优势何在?在北京街党建办负责人刘长明看来,“三人小组”由村居干部、基层民警和医务人员组成,这样的搭配让“三人小组”的工作更高效。在与病毒赛跑的抗疫战中,效率就是制胜的一大法宝。

自从广州出现新一轮疫情以来,越秀区北京街每天都能接到排查名单,有时候一天需要排查的人员就多达数百名。

这份名单借助大数据手段产生,包含确诊病例的密切接触者、次密切接触者等重点人员,是“三人小组”开展工作最基本的要素。“三人小组”要根据排查名单,对辖区居民开展入户走访,并根据重点人员健康监测情况,采取居家隔离、集中隔离(集中医学观察)、转运救治等措施。

“名单是逐层下来的,市到区,区到街道,街道再到社区。”刘长明介绍,由于名单按户籍地址分发,因此接到名单后,基层社区首先要做的一件事是进行核查,核查名单上确实为社区居民再上门处理。如果名单上的是非辖区居民,则要第一时间往上反馈,由现居住地的居委接手。目前,北京街13个社区均设置了“三人小组”,每个小组都有值班轮换。

“一旦有疑似病例或者无症状感染者,所有密接和次密接都能锁定。‘三人小组’的工作目标就是控制病毒下一步的传播。”

“社区工作人员对辖区地理环境、人员比较熟悉,特别是横街窄巷较多的老城区,居委人员可以带路快速到达目的地,在与居民沟通时也能减少障碍。医护人员负责专业的核酸采样,公安民警有执法权,遇上不配合的人员,可以即时采取强制措施。”经过长时间的实践,北京街“三人小组”如今运作畅顺。截至6月2日,北京街道通过“三人小组”对2752名人员进行了排查。

“社区居委会擅长协调沟通深入社区,派出所民警惯于执法,而社区医生有专业的医疗知识。”白云区松洲街道松北联社党委书记、社委副主任叶志驹也有同感,他说,每当疫情防控指挥部通知社区内有密接和次密接人群,三种力量合作,能最快定位、联系到这些居民。

“虽然叫三人小组,但在社区其实是三方小组。”叶志驹说,“像我们社区其实经常出两个人以上,而且还要安排人轮值,经常有四五个人。”

统筹:南都记者 吴璇 向雪妮

采写:南都记者 夏嘉雯 代国辉 吴璇 蒋模婷 李宛真 莫郅骅 王美苏 钟丽婷 黄小殷 敖银雪 实习生 王莹岭 通讯员 刘丹云 梁荣忠