抗日女英雄赵一曼在开往刑场的火车上给七岁儿子写下遗书:

“不要忘记你的母亲是为国而牺牲的!”

扫码看《红色的选择》合集

南方都市报创意中心、要闻部联合出品

学术顾问:中共广东省委党史研究室研究员卢荻

统筹:苏芬南 汪建华

文案:诸浩 设计:李嘉颀 交互:麦毓轩

“誓志为人不为家,涉江渡海走天涯。男儿岂是全都好,女子缘何分外差?未惜头颅新故国,甘将热血沃中华。白山黑水除敌寇,笑看旌旗红似花。”

这是赵一曼当年在东北抗日战斗间隙写下的诗篇,表达了她坚定的抗日意志。

赵一曼,原名李坤泰,1905年出生于四川宜宾一个地主家庭。五四运动爆发后,她通过《向导》《新青年》《妇女周报》等进步书刊,接受了新文化思想。

赵一曼在学生时代就以其强烈的感染力和号召力成为学生领袖,带领学生积极开展各项革命运动。1926年夏,赵一曼加入中国共产党。同年秋天,她考进武汉中央军事政治学校(黄埔军校武汉分校),成为黄埔军校历史上招收的唯一一期女学员中的一员。次年,参加了叶挺指挥的北伐军的战斗。

1927年9月,22岁的赵一曼被组织派往苏联莫斯科中山大学学习。1928年,随着国内革命形势的发展,她接到组织通知回国从事革命斗争。当时,赵一曼正怀有身孕,但她仍选择了回国,在宜昌、南昌和上海等地秘密开展党的工作。

1931年九一八事变后,赵一曼被派往东北地区发动抗日斗争。临行前,她抱着年幼的儿子陈掖贤到照相馆,留下了与儿子唯一的一张合影。

在东北,赵一曼先后任满洲总工会秘书、组织部长,中共滨江省珠河县中心县委特派员、铁北区委书记,她在沈阳、哈尔滨领导群众地下抗日,后又在珠河等地组织青年农民反日游击队开展武装斗争。她能文能武,机智过人,曾参与领导了震惊日伪的哈尔滨电车工人大罢工。

1935年秋,赵一曼任东北抗日联军第3军1师2团政委。11月间,第2团被日伪军围困于一座山间。赵一曼为掩护部队突围,身负重伤,养伤期间被日军发现被捕。

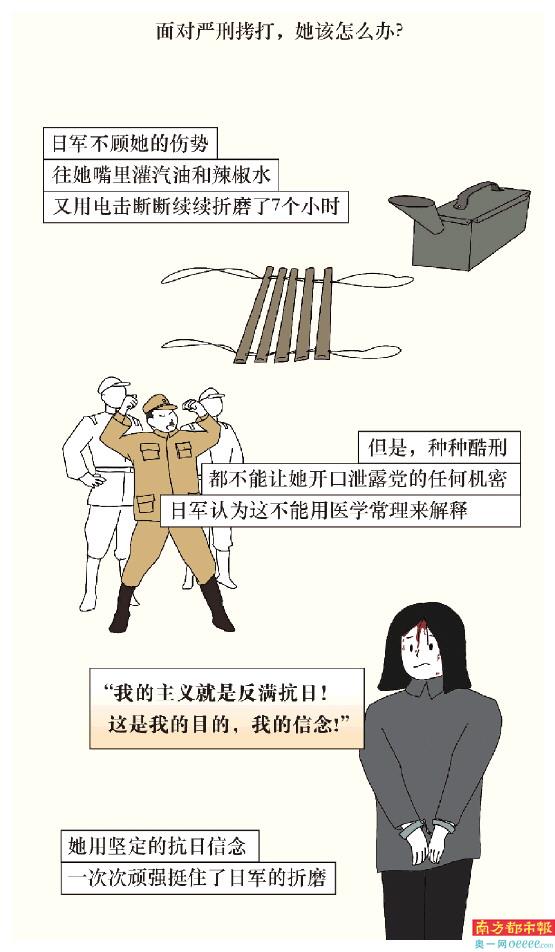

日军对赵一曼施以酷刑,用钢针刺伤口,用烧红的烙铁烙皮肉,逼她招供。但赵一曼宁死不屈。为了得到口供,日军将她送进医院监护治疗。在医院里,她的爱国之心感化了看守人员。1936年6月28日,赵一曼在医院看护和看守帮助下逃出医院,但不幸被追敌再度抓捕,受到更加残酷的刑讯。

1936年8月2日,赵一曼被日寇杀害,牺牲时年仅31岁。

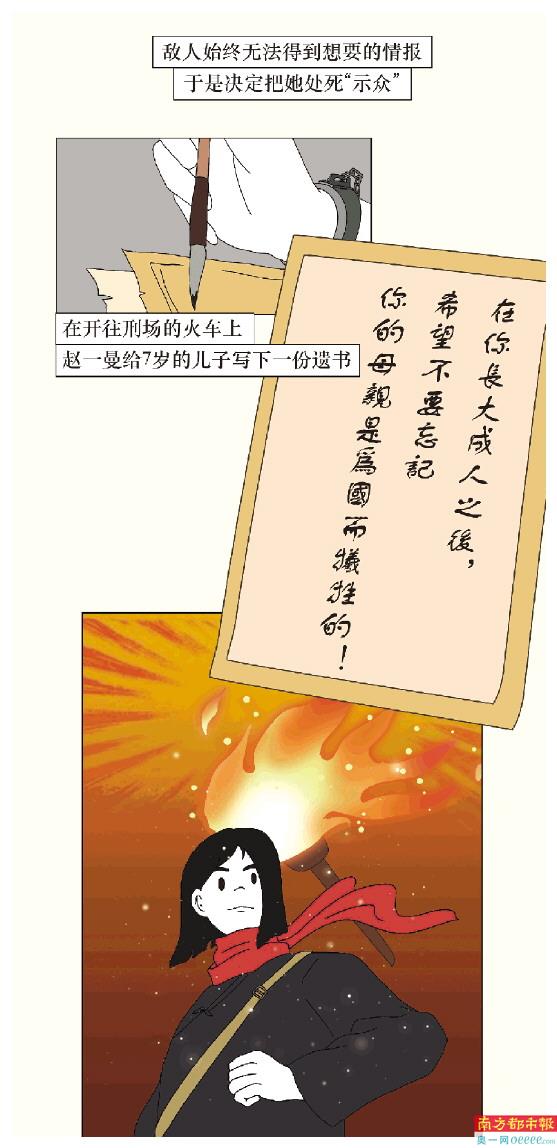

临刑前,在押上去珠河的火车上,她给7岁的儿子陈掖贤写下一封遗书:

“宁儿,母亲对于你没有能尽到教育的责任,实在是遗憾的事情。母亲因为坚决地做了反满抗日的斗争,今天已经到了牺牲的前夕了。母亲和你在生前是永久没有再见的机会了。希望你,宁儿啊!赶快成人,来安慰你地下的母亲!我最亲爱的孩子啊!母亲不用千言万语来教育你,就用实行来教育你。在你长大成人之后,希望不要忘记你的母亲是为国而牺牲的!”

由于赵一曼在信上的落款没有透露自己的真名李坤泰,所以1950年电影《赵一曼》上映时,陈掖贤虽然也观看了影片,但并不知道抗日女英雄赵一曼就是他一直苦苦寻找的母亲。直到1957年,原东北抗联组织部的工作人员到赵一曼的家乡四川宜宾进行烈士身份核查时,28岁的陈掖贤才知道这个真相。

为纪念赵一曼,哈尔滨的一条主要街道命名为一曼大街。在她的故乡四川宜宾市建有赵一曼故居、赵一曼纪念馆。

文字整理:南都记者 汪建华

资料来源:新华社、《赵一曼传》