护师覃明每天晚上跟女儿打视频电话

“病毒还没有被打败,等安全了,带你来爸爸工作的地方玩”

蔡映杰让同事在防护服上写“博仔爸爸,必胜”。

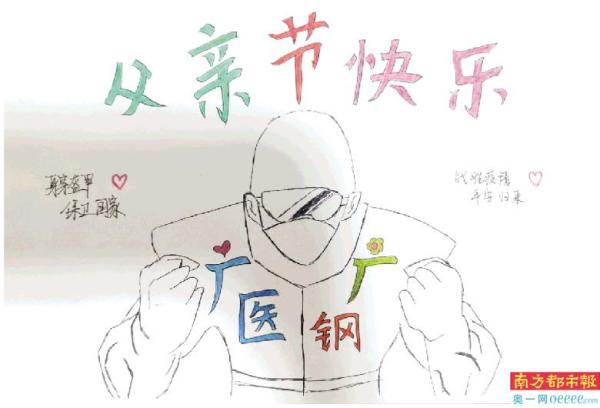

儿子为邹湘才送上字画。

儿子为邹湘才送上字画。

博仔手捧为爸爸做的奖杯。

父亲这个角色意味着什么?疫情下每位在一线抗疫的勇士都对此有了别样的体会。

疫情发生后,罗东奇和儿子小罗齐齐上阵,分别在广州荔湾区的两个社区参加志愿服务。如今,荔湾芳村片区解除封闭、封控管理,他们终于团聚;护师覃明每天跟7个月大的二女儿在视频里见面,孩子出生后的第一个父亲节,他不能陪在身边,还将继续为管控区的居民上门提供医疗服务;刚刚毕业即投入疫情战斗的新警张翼鹏守护荔湾海南村长达半月,坚守岗位错过了与爷爷见最后一面的机会……

在与看不见的病毒的赛跑中,他们是抗疫的生力军。特殊环境下,他们前所未有地感受到了“父亲”或“父辈”这个角色带来的力量。

镜头一 父子志愿者

“我很欣慰,儿子真的长大、成熟了”

5月底,早晨6时,荔湾区白鹤洞街鹤翔小区的居民已经在排队等候核酸采样,队伍长得见不到尾。广州工控企管公司副总经理罗东奇也在队伍中,在烈日下等了4个小时。

他发现,社区组织检测的人手严重不足,排队的秩序也不理想,就主动加入志愿者队伍中。社区里有1000多户人家,起初全部检测完要十几个小时。“这些事总得有人做,自己有时间、有精力就多担当一下。”

很多居民是国企职工,跟罗东奇一样有管理经验。大家商量着,如何提高检测效率。他们想了很多办法,协调好各方,分好工。有人喊楼,有人扫楼,有人准备换场地的物资,有的准备二维码,有的逐栋逐层组织居民。他们还把医生分成两组,避免人群聚集。在党员的带领下,志愿者报名很积极,不需要动员,报名接龙一发出来,人数很快就超了,后续的检测也变得高效起来。

罗东奇的儿子小罗刚留学归来,和母亲何爽一同居住在荔湾区冲口街道,照顾外婆。不料6月3日,冲口街成为中风险封控管理区。他在回国路上,眼见各个关口的志愿者为入境人员服务。于是刚得知封控管理时,他马上也去报名当志愿者了。

每天,小罗和母亲在社区维持秩序,帮老人上门登记买药信息,再将相关信息报告给居委,将药派送到各家,还要协助基本物资的配送。母子俩一忙就是一天。

原本,罗东奇担心儿子只是跟着凑热闹,后来发现他比自己懂得还多。小罗因为出国留学,经历过几次隔离,防疫经验丰富。他会提醒父亲,采样的工作台不能用手摸,口罩应该怎么戴。

“社区的老人都很喜欢他,我很欣慰,儿子真的长大、成熟了。”罗东奇说。

镜头二 护师

“先把眼下的工作做好,大家都安全了,生活才会好”

疫情中,覃明承担起了很大的责任。作为广州市红十字会医院重症医学科主管护师,父亲的身份也为他的工作赋予了全新的意义。

刚到白鹤洞街时,覃明不太了解情况。一天下午2点多,他上门给病人做输液。穿着密不透风的防护服,就算不动,30分钟也会湿透。那天,他的N95口罩湿透了,憋闷窒息。回到驻点时,手套、衣服里都是水,拧出来有小半盆。“整个人感觉很虚脱,很蒙。”他灌下了一瓶水才缓过来。有经验之后,每次出发之前,他都要喝半瓶到一整瓶的电解质水,才不会太难受。

每天晚上,跟家人打视频电话,覃明感觉一天的工作都值了。

4岁的大女儿也不知道外面发生了什么,她只知道爸爸去打“病毒怪兽”了。她会把自己画的画放到镜头前给爸爸看,上蹿下跳,表演新学的舞蹈。有时,大女儿会问:“为什么爸爸还没回家?”覃明便安抚她:“病毒还没有被打败,等安全了,带你来爸爸工作的地方玩。”

每天,覃明会在本子上记下一天的见闻。等女儿长大了,他想把经历的一切告诉孩子,希望培养她们“认真”“奉献”的品质。

这个父亲节,覃明不能陪在孩子们身边,尤其今年还是二女儿出生后的第一个父亲节,这让他有些遗憾。“每年都有父亲节,先把眼下的工作做好,大家都安全了,生活才会好。”

疫情结束后,覃明想抱抱孩子,如往常一样把她们高高地举起,逗得她们哈哈笑。

镜头三 95后新警

“用坚守岗位的方式怀念爷爷是我唯一能做的”

他是广州公安的一名“95后”新警张翼鹏,去年刚从华南理工大学硕士毕业。南都记者了解到,5月29日凌晨5点,他和400余名广州公安新警学员一起奔赴广州市荔湾区抗疫一线。半个多月来,他成了荔湾海南村的“守夜人”。

父亲节前夕,6月18日,张翼鹏的爷爷去世了,他的爷爷也是一位人民警察。面对突如其来的噩耗,张翼鹏强忍悲痛,坚守岗位,践行自己对爷爷的承诺。

张翼鹏在祭词中写道:“您也知道因疫情防控需要,我不能离开。为了缅怀您,我不会调休,也不会离岗,我穿着那身警服,在岗位上就能感觉到您还在。”

“我在这里一切都好,和您当年一样,身着警服,可能面临的环境与当年不同,但都是在守护一方平安……”

知道儿子在一线抗击疫情,张翼鹏的母亲虽然心里一直牵挂儿子的安全,但她却始终用最温暖坚强的话语鼓励儿子。

“用坚守岗位的方式怀念爷爷是我唯一能做的!”张翼鹏说。

孩子们de声音

隔空送奖杯奖励“打病毒” 你是我的“中国好爸爸”

“爸爸,这个奖杯送给你!等你打完病毒回来送给你哦!爱你!”4岁多的博仔手捧做好的“奖杯”,腼腆地对着手机屏幕那头的爸爸说道。当天是父亲节,博仔早早地做好了这个“中国好爸爸”奖杯,但他暂时无法亲手送给爸爸,因为他的爸爸蔡映杰还在封控区广州荔湾区海龙街驻点提供医疗保障服务。

蔡映杰是广州医科大学附属第二医院(下简称“广医二院”)急诊科院前急救护士长,今年5月底广州本土疫情再现,部分区域实行封闭封控管理,居民就医需求增大,前线急需医疗人员进驻,蔡映杰便主动请缨驻点封控区荔湾区海龙街社区卫生服务中心,为当地7万余居民提供医疗保障服务。

这意味着至少长达一个月的分离,一边是妻儿,一边是迫在眉睫的抗疫使命,看着“左右为难”的蔡映杰,同为急诊科护士的妻子邱慧君表示全力支持,作为多年来相伴相知的“战友”,她理解蔡映杰对于职业梦想的热爱与坚守,她说:“别担心,家里有我,你放心去吧!”

“第一次收到儿子做的父亲节礼物,还蛮惊喜、感动的!忽然觉得调皮的小鬼懂事了,我也要努力成为他心中的‘中国好爸爸’,做他的榜样!”父亲节来临之际,隔空收到儿子精心准备的“奖杯”,勾起了蔡映杰对妻儿的想念。“作为一名医护工作者,节假日无法陪伴家人是常态,但我也很幸运,家人的支持让我担起医者使命,我爱我的家人,也爱我一直坚守的职业梦想——护士。”蔡映杰是广医系统的第一位男护士,至今已在急诊护理岗位上工作了17年,精湛的技术和细致的服务备受好评,有不少老患者都亲切地叫他“杰仔”。

忙碌工作之余,蔡映杰都会尽可能抽空与儿子博仔视频聊天。儿子时常好奇地问起:“爸爸,你打赢病毒怪兽了没有?什么时候回来呀?”蔡映杰便让同事帮忙在防护服上写上“博仔爸爸,必胜!”,他说:“这是对自己的鼓励,也是对儿子的鼓励,希望他长大以后成为一个自信勇敢、对社会有用的男子汉!”

16字饱含深情祝福 笔墨绘出逆行而上的父亲

“身穿盔甲,保卫国家;战胜疫情,平安归来!”父亲节当天,手机收到初二的儿子发来的字画时,邹湘才正在封闭区荔湾区白鹤洞街广钢新城医院忙碌着,这是他在此驻点的第17天。

6月初,为切实解决好荔湾区南部片区封控封闭管理后的居民就医问题,广医二院邹湘才副主任医师带队16名医护骨干驻点广钢新城医院。有近20年丰富临床经验的他,日常接触的都是密接患者,工作任务十分艰巨。但邹湘才发挥党员不怕苦、不畏难的精神,严把院感防控,贴心服务患者,得到了当地居民的一致好评。

“平时和儿子视频都是简单聊聊学习生活,没想到他发来这幅画。他说,想说的话都在画里了!”收到儿子的特别礼物,邹湘才很欣喜。只见画中,身着防护服的爸爸仿佛一位身穿盔甲、英勇威武的白衣战士,爸爸在疫情之下逆行而上的身影,儿子看在眼里,记在心中,工整的十六个字简单含蓄,却饱含了孩子对父亲最深的自豪感与祝福。

希望早日战胜疫情 能为父亲做一顿饭

对鹤平社区居委会工作人员刘鑫来说,高强度的工作咬咬牙便扛过去了,但最让她放心不下的,是父亲和两个女儿。刘鑫说,2018年,父亲为了帮助自己照顾一双女儿,专门从黑龙江来到广州定居。这次疫情来得太突然,坚守高风险地区的她与丈夫均无法赶回石围塘街道的家。

“我的父亲已经68岁了,他一个人一边要接送8岁的大宝上下学,一边还要照顾一岁半的二宝。”想到父亲为自己作出的牺牲,刘鑫也忍不住啜泣起来。

“父亲是一个风趣幽默的人,但在处理和我的亲子关系时却比较木讷,加上我自己也不善于表达内心对他的情感,常常只能与父亲相视而笑……”父亲节来临之际,内敛的刘鑫在朋友圈写下了心中所想:“本想为爸爸做一顿饭,表达自己很感谢他一直以来的照顾,由于疫情只能暂缓。但我相信,大家勠力同心,战胜疫情并为爸爸做顿饭的那一天,不会遥远。”

采写:南都记者 李春花 敖银雪 南方+记者吴晓娴(见习)

通讯员 朱一艺 许咏怡 冼咏琪 公新文 潘丽萍 唐佩阳 胡颖仪

通讯员供图