10万只彩色气球腾空而起背后:

六百放飞员“1米75+”气球统一尺寸可降解

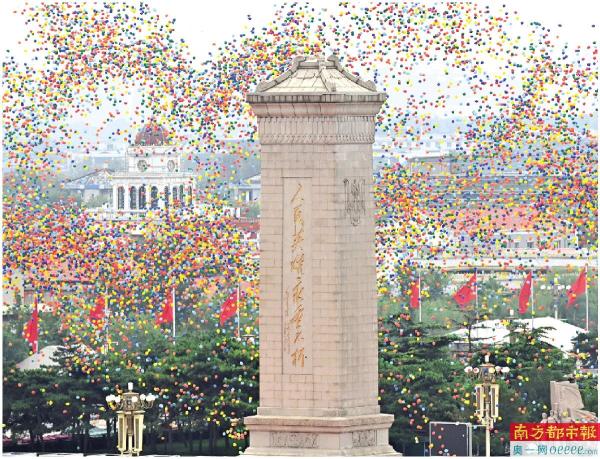

↑7月1日上午,庆祝中国共产党成立100周年大会在北京天安门广场隆重举行。这是庆祝大会现场放飞气球。 新华社发

红、橙、黄、绿、深蓝、浅蓝……庆祝中国共产党成立100周年大会临近尾声,广场上的100个气球笼同时打开,10万只气球腾空而起,缤纷的色彩在蓝天中恣意绽放,一道斑斓的气球幕墙在北京上空描绘出一幅美丽的画卷。

看着天空架起这道彩虹,很多人兴奋之余也在好奇,这么多气球从哪来?飞到哪去?它们又是如何同时升空的呢?

广场上的600名“气球放飞员”心潮澎湃,久久难以平静。为了探访气球幕墙背后那些不为人知的故事,6月份记者走进北京警察学院,见证放飞员们为气球保驾护航的训练历程。

选人

北京警察学院选出600名“最佳人选”

今年3月中下旬,北京警察学院接到了一项与众不同的任务:从2100多名在校生中,精挑细选出600名“最佳人选”,在建党百年庆祝活动中担任气球放飞员。

什么样的人能成为气球放飞员?

“首先,身高必须在1.75米以上,不能太瘦弱。”北京警察学院学生工作处副处长曹健解读了这一“硬性指标”。原来,气球笼高达2.8米,放飞员必须用支撑顶杆,将笼顶对开的笼盖掀开。“个头儿矮的,就算勉强能够得着,肯定也不如高个儿干得顺手。笼子完全由金属制成,笼盖沉重,没点力气,还真难以掀开。”

不仅如此,形象好、精神面貌佳、身体素质过硬也是必备条件。

从4月起,“优中选优”的600名气球放飞员开始进入集训阶段。除了每天坚持5公里跑步和体能训练外,还要额外练习站姿和坐姿。

气球

纯天然乳胶制作 充的都是氦气

曹健接到此次气球放飞的任务。他透露,一开始,他们计划给气球放飞设计一些造型,但很快发现,气球的造型会因为风向和当时天气的变化而变化。反复研究之后,大家一致认定,还是追求形成球幕的效果比较可行。

广场活动部气球放飞负责人孔宪菲介绍,气球放飞成功的首要条件就是符合要求的球皮。

最终被选用的气球采用了纯天然乳胶制作,上升到一定高度就会自己胀破,落入土中一个星期之后就会100%降解,不存在环境污染的问题。

选好了气球,就要研究用什么气体,孔宪菲告诉记者,氦气是目前最可靠的选择。它分子小、易升空,而且是惰性气体,无色无味不可燃,达到了既安全又环保的要求。但充多少气、什么时候开始充,还要经过严格的计算。

曹健表示,为了让气球以最饱满的状态完成升空,志愿者们要卡在临近入场时完成打气的工作。在保证充气速度的同时还要求尺寸一致,除了每分钟打6个气球的速度要求,气球的直径要在25厘米左右。

气球越飞越高,飞到高处视觉上变化并不明显,为什么还要严格控制气球的大小呢?曹健解释说,气球大小会影响升空速度,只有大小相同,才更有利于形成气球球幕的效果。把气球充到直径25厘米,既不容易胀破也不至于在放飞的时候缩得太小,放飞效果最好。

充气

10万只统一尺寸 绑扎速度要快准

不就是给气球充气吗,这有何难!

谁说不难!第一天充气训练,就给了放飞员们一个下马威。

按照大会流程安排,10万只气球的充气绑扎时间仅有一个半小时。因此,除了尺寸必须统一,充气绑扎速度也必须提上来。

为了便于测量气球尺寸,北京警察学院的教练员在硬纸板箱正中挖出一个直径25厘米的圆洞,自制成“气球量尺箱”。充满气的气球,如果能够严丝合缝塞进量尺箱,就算过关。

“控制气球大小,简直太难了!”第一次训练,20个气球中只有3个正好能塞进量尺箱。北京警察学院大三学生汪一博傻眼了,给气球充气竟然这么难,尺寸不是大了,就是小了。

500个气球连充气带绑扎,几个小时练下来,几乎每个气球放飞员的手指都被橡胶气球磨破了皮、勒出了血泡。汪一博的左手食指被气球皮勒得直流血,他忍着疼,在伤口涂上酒精消毒,贴上创口贴,再缠上绷带。咬紧牙关,继续练。“就算再疼也不能戴手套,手感不对,练不出效果,必须‘裸手’练才有感觉。”

将充好气的气球充气口拉长,用力缠绕在受伤的手指上,快速打结……每一下绑扎,都让汪一博“伤上加伤”。但他却轻描淡写地说:“小困难,能克服。”

想快速制作出大小一致的完美气球,没有捷径,熟能生巧,唯有多练。

练了一周,汪一博手下出品的合格气球越来越多。练了两周,几乎每个气球都能准确塞入量尺箱。

不到一个月,汪一博勒破的手指已经结出了厚厚的老茧。一分钟的时间,他就能快速绑扎出40多个合格气球。

揭秘

放飞气球,同步是关键:“窗帘”遮阳又防风“757”放飞有诀窍

每个气球笼配有4名放飞员。54名旗语信号员分布在天安门广场的不同点位,确保放飞员不管看向何处,至少都能看到一处高举的旗帜。何时掀开气球笼笼盖,何时释放气球,全靠旗语指挥。

想要将气球笼笼盖打开,“同步”是关键。“两名气球放飞员呈对角线站立在笼子的两端,俩人必须同时发力,开盖的幅度要一致。”在广场上,和汪一博搭档的是刚读大一的秦正阳。

训练伊始,陌生的二人毫无默契可言,不是你发力早了,就是我发力晚了,费劲半天,顶盖纹丝不动。有时,就算撞大运,侥幸把笼盖顶起,顶盖也经常竖在半空,悬空好一会儿才能落下。

“练!练默契!”汪一博和秦正阳开始摸索着练习起来。信号员的信号旗举起,落下;俩人瞅准同一时机,手下同时发力。练了三五天,气球笼顶盖终于能按照要求顺利掀开了。

记者注意到,每个气球笼顶盖下,还罩着一层水平铺设的“窗帘”。这是干嘛用的?

“如果没有这层‘窗帘’,直接把气球笼的顶盖掀开后,一笼的气球会一股脑同时扎堆儿往外涌。这层‘窗帘’除了防风、防晒外,还能起到控制气球放飞速率的作用。”曹健解释说,7月1日正值盛夏,上午太阳直射天安门广场,有了这层“窗帘”遮阳,能够防止气球被暴晒后炸裂。

放飞员只要拉拽垂下来的“窗帘绳”,“窗帘”就会沿着笼内的滑道,徐徐打开,气球接二连三缓缓升空。

一笼气球多久会全部升空?“我们有个‘757’的放飞诀窍。”曹健揭秘,1、2、3、4、5、6、7,先在心里默数7秒,匀速拉拽7下“窗帘绳”。然后停顿5秒,紧接着再匀速拉拽7下“窗帘绳”。在20多秒的时间里,一笼气球将分批分拨完成升空。有了“757”的放飞间隔,可以避免气球在天上簇拥扎堆,而是在空中形成气球幕墙的观赏效果。

即使遇到大风或是突发情况,气球卡在笼中出不来,也无需担心。气球笼的角落,特别设计了一扇隐秘的小门。一旦气球卡在笼中无法正常升空,一名放飞员将立刻打开应急小门,爬进笼内,人为将笼子内的气球“轰出”,确保气球放飞万无一失。

来源:央广网 北京日报客户端