广州考古成果进京首展

三百件珍奇荟萃 两千载岭南风韵

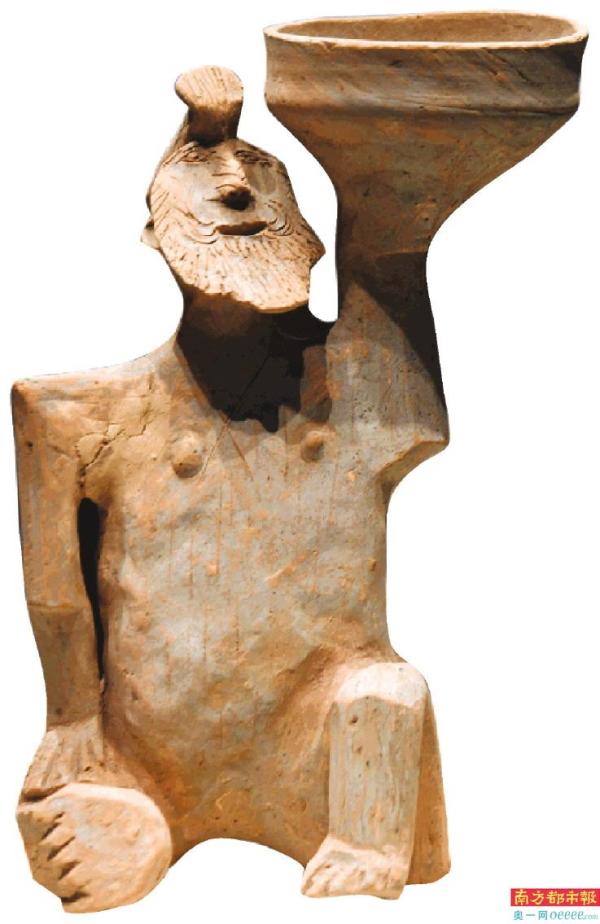

陶俑座灯。

熊饰踏跺

南越国印花大方砖

印花铜板模

双面兽首鎏金铜屏风顶饰。

我国目前考古发现最大的一枚西汉金印、世界独一无二的丝缕玉衣、“华音宫”印文陶片……经过一年的筹备,来自广州的300余件秦汉文物终于在中国国家博物馆与观众见面。

8月10日,“海宇攸同——广州秦汉考古成果展”在中国国家博物馆开幕。这是首个在国博举办的广州考古成果专题展,展览全面呈现岭南地区古代历史文化的面貌与特色。很多广州出土的精品文物为首次进京展出。

01

300精品文物首进京

该展由中国国家博物馆和广州市文化广电旅游局主办,西汉南越王博物馆、广州市文物考古研究院(南汉二陵博物馆)、南越王宫博物馆协办,展期从8月10日至11月9日。

此次共展出广州地区出土的秦汉时期精品文物332件(套),包括一级文物38件、二级文物43件、三级文物53件,另外还有广州地区近年出土的汉代金饼、陶胡人俑灯、珠串、汉代陶鸮形五联罐等尚未定级的精美文物。

南越王博物院院长李民涌表示,本次展览主题为“海宇攸同”,通过集中展现广州秦汉考古成果,展现了大一统视角下中华文明多元一体的过程,揭示地域文化是大一统文化的细节呈现。广州市文物考古研究院(南汉二陵博物馆)院长易西兵说,60年来的考古成果见证了海上丝绸之路的开辟和中西文明交流互鉴,见证了岭南文化发展并融入华夏文明体系的历程。希望通过展览,向更多观众宣传羊城广州的历史底蕴和文化内涵。

02

岭南多元文化并存

早在先秦时期,岭南地区的先民已经通过陆、海路与长江流域、黄河流域的先民进行交流互动,并形成了富有地域特色的百越文化。公元前214年,秦统一岭南,建南海、桂林、象三郡,筑蕃禺城,为广州建城之始,岭南则正式纳入秦帝国版图。秦将赵佗建立南越国,实行“和辑百越”政策,推动岭南地区进入跨越式发展。

作为岭南中心的蕃禺,珍奇荟萃,成为大史学家司马迁笔下的九大“都会”之一。秦汉时期,岭南地区多元文化并存,最后融入华夏文明体系。

广州市文物考古研究院院长易西兵表示,如果我们从秦汉再往前看一点,从“大河文明”的角度来考虑的话,除了长江、黄河之外,珠江文明、辽河文明也是够得上的。而且它们之间存在着很多互动,比如我们最近发现的良渚文化的玉琮,商时期的牙璋,都是证明。正是几千年的发展,人群的交流、互动、迁徙,共同构成了华夏文明体系。所以考古的重要意义就在这里。

03

考古成果展分四大部分

新中国成立后,秦汉考古成为广州考古的重点工作。60多年来,考古工作者在广州市区先后发现了南越文王墓、南越国宮署遗址、南越国木构水闸遗址及大量汉代臣民墓葬,为今人一睹两千多年前岭南历史文化风貌提供了条件。而将这些成果集结送至省外则属首次,“可以说此次展览汇聚了广州秦汉文物精华”,李民涌说。

今年恰逢中国考古学诞生100周年。为更好认识源远流长博大精深的中华文明,国博和广州市文化广电旅游局一年前就开始筹划这次展览。

该展览从中华文明的塑造构建、基因传承、融汇交流等视角,在秦汉时期统一盛世的历史背景下重塑和展示岭南地区辉煌的古代历史文化。展览分“南域明珠”“四宇同光”“美食美器”和“丝路序章”四大部分,通过丝缕玉衣、“文帝行玺”金印等珍贵文物,讲述了秦拓南土、南越建国及帝国一统的历史进程和岭南与汉、楚、越、胡等地区的交汇融合,透过考古出土的“美食美器”呈现岭南地区极具特色而又丰富多元的饮食文化内涵,以及广州作为海上丝绸之路东方起点的悠久历史。

看展

300多件文物怎么看?

这次“海宇攸同”展三家文博单位一共带来了332件/套文物,广州市文物考古研究院院长易西兵认为可以从三个层次来看。

第一个是有关南越王的珍贵文物。仅南越王墓出土的一级品就来了36件,这些文物比较精美,引人关注。

第二个值得关注的领域是有关越文化的文物。比如印纹陶器、五联罐等,可能在岭南以北的地方不多见。

第三个是那些新出土的文物。比如2020年出土的鸮形五联罐,还有金饼,非常精彩。

揭秘

珍贵文物是如何长途运送到京的?

几个月前,西汉南越王博物馆就通过招投标方式确定了专业的文物运输公司负责此次外展的文物包装、运输和布展。鉴于此次赴展的文物规格高、数量多,且文物材质多样、保存状态各异,“如丝缕玉衣,它包含头套、身体、手套、手臂、腿套、脚套10个部分,它们大小不一,轻重有别,必须针对不同部位采用不同的包装方式。像越式铜鼎、铜提筒、铜烤炉等器物,它们不但体积大、重量重,而且其足、耳、衔环等部位都较脆弱;再如漆木屏风的鎏金铜构件,它们的造型复杂且脆弱”,藏品部与运输公司就文物包装方式和运输路线等问题反复沟通,根据每件文物的特质和运输条件,设计具有针对性的包装方案,确保文物有效抵御长途运输中的颠簸、受潮等风险。对一些异型文物,藏品部工作人员为其装具制作了随形的内囊,以达到最佳的固定和缓冲效果。

“此次文物运输路途遥远,运输距离长达2100公里,且南北方气候差别大,为了保证文物安全,我们首先对文物包装、点交环境进行预先干预,减少由库区冷环境进入常温区可能对文物造成的影响”,西汉南越王博物馆相关人士表示,“其次我们在运输箱上全面使用了震动标签和倾斜标签,全面规范运输行为,避免文物受到超过合理范围的加速度冲击以及倾斜影响。”

8月2日凌晨4时,所有文物安全到达中国国家博物馆,工作人员当天便开始了紧张的布展工作。一些文物的布置难度较高,像丝缕玉衣,除了要将头套、身体、手套、手臂等部位平稳有序地组合起来,还要将和玉衣一同出土的玉觹、双联玉璧等物合理放置。

广州秦汉考古史

●1916年

广州东山发现了汉代大墓,曾引起了梁启超、王国维等大家的关注——一开始它被认为可能是南越国君赵胡冢,后来虽然证明不是,但也代表了大家对南越国的一种情结。这次发现不能说是严格意义上的考古,只是一次工程施工中的偶然发现,但很幸运的是当时的广州文庙奉祀官谭镳认识到这个发现的重要性,所以我们现在能看到和它相关的一些东西。关于南越国,据著名考古学家麦英豪先生的统计,《史记》加《汉书》总共也就5000多字,还有很多语焉不详的地方。有关它的很多细节,需要靠考古资料来填补。

●1953年

1月发掘完成西村一号墓,是秦墓,发现了“蕃禺”漆奁。这让我们对秦平岭南、南越立国、汉平南越的历史,对南越文化怎样在发生发展的过程中融入华夏文明多元一体的格局,有了更深的认识。在考古学者们的努力下,从1953年到1960年发掘的409座汉墓当中,南越国的墓葬占了182座。

●1975年-2000年

广州在发掘秦代遗迹的时候,发现了南越国宫署的地面。

1995年发现了石构水池,1997年发现了曲流石渠,2000年发现了宫殿遗迹……

易西兵说,这些王陵、宫殿、水闸、臣民墓葬,构成了一个比较完整的考古体系。我们就能直观地了解赵佗当年“和辑百越”的很多细节,看到南越文化和楚文化、巴文化、吴越文化、草原文化、海丝文化等的互动,让历史场景变得鲜活而生动。

A04-13版

统筹:汪建华

采写:南都记者 肖阳 通讯员 穗文广旅宣 综合新华社 南方+ 大洋网

图片提供:西汉南越王博物馆、广州市文物考古研究院(南汉二陵博物馆)、南越王宫博物馆、新华社

南都制图:林泳希