两千年前的广州人就吃上了烤乳猪

煎炸烹煮享佳肴 饮食器具造型异

陶鸮形五联罐

方形铜烤炉

铜钫

食在广州,早已被现代“吃货”们所认同。此次广州秦汉考古成果展中,展出大量秦汉时期广州地区的饮食器具和食物标本,更让“吃货”们了解“食在广州两千年”的悠久历史。

秦汉时已有煎炸烹煮等烹饪方式

饮食文化是中华传统文化的重要组成部分,它根植于古代人们的日常生活,涵盖着物产、餐饮、烹饪、工艺风俗、礼仪、审美、哲学、历史等多方面的内容。在中国历史上,不同时明、不同地域的饮食文化各有其源流和特色。

岭南地处我国南部沿海地区,气候湿润,降水充沛。这里有高山密林,也有溪涧岩壑;有沃野平原,也有海滨湿地,得天独厚的自然条件,孕育了丰美富足的物产资源。汉时期,岭南地区的社会生产力获得了极大的发展,农业发展迅速,因此饮食资源较此前得到了更大程度的开发,这为岭南饮食文化的繁荣奠定了物质基础。此时,岭南人民已经开始运用水、火烹、烘烤、曝晒、烟熏、风干、冰镇、盐腌、发酵等多种手段烹饪美味佳肴。虽然珍馐美馔早已烟消云散,但透过考古发掘出土的各类饮食器具和相关遗迹,我们依然可以感受到岭南地区极具特色而又丰富多元的古代饮食文化魅力。

“其实古人的生活离我们今天并不远,因为在两千多年前的秦汉时期已经创造出来了包括煎、炸、烹、煮等各种我们能想到的烹饪方式。”“海宇攸同展”策展人翟胜利以参展的青铜染炉和铜鍪铜烤炉举例说。青铜染炉是用来烹制调味品的,铜鍪铜烤炉是用来烤肉串的。

南越王墓共发现烤炉3件。出土时,炉上均配备多种供烤炙用的配件,有悬炉用的铁链,烤肉用的长叉、铁钎、铁钩。有专家介绍,其中一件烤炉的炉壁上还有4只乳猪,猪嘴朝上,说明烤炉的主要用途应是用于烧烤乳猪的。

蛇虫鼠蚁都曾端上岭南人餐桌

从考古发现来看,秦汉时期岭南人的饮食资源极为丰富。除水稻外,考古出土的农作物还有黍、粟、菽等,而人工栽培的瓜果,亦发现不少种类,如以荔枝、杨梅为代表的岭南佳果一直享誉至今。岭南人对肉食资源的开发利用颇为充分,除牛、猪、羊、鸡外,鱼、虾、蟹、贝、飞禽走兽、蛇虫鼠蚁等都曾被当做岭南人餐桌上的美味佳肴。

主办方介绍,近年来,广州地区考古发现了大量秦汉时期的饮食文化器具,包括青铜、玉石、陶瓷、漆木等各种材质,品类丰富,造型各异,功能不一。这些饮食器具不仅是古代岭南人满足日常饮食生活的必需品,还是举行宴会、婚姻、祭祀等礼仪活动的必备用具,因此被赋予了浓郁的社会文化属性,承载着古代礼仪、文化、历史、信仰、审美、风俗、工艺等丰富的精神内涵,甚至可以看做代表古代岭南人身份、等级、地位的标识物。同时,这些饮食器具对于了解古代岭南人的日常饮食结构、风俗习惯等方面都具有重要意义。

该单元重点展示秦汉时期岭南地区与饮食文化相关的日常生活、礼仪制度、艺术审美、精神信仰等内容,重点展品有铜钫、铜烤炉、陶鸮形五联罐等,盛酒器、烹饪用具、盛食器等应有尽有,且制作精美。

01

陶鸮形五联罐

盛食器皿

东汉(公元25年—220年)产物,于2020年广钢新城工地M4出土,为广州市文物考古研究院藏

联罐主要流行于西汉前期,延续至西汉后期,东汉时期消失不见。有双联、三联、四联和五联数种形式,除联罐外,还有联体盒,不过数量较少。此外,两广地区还出土过器内分割成若干格道的格盒、格盘,用途与联罐、联盒相近。

此鸮形五联罐由四个大罐和中心一小罐组成,各罐以泥梁连接,不相通,均有盖,盖钮为鸟形。五罐造型为猫头鹰(鸮),盖为鸮首,作双眼、尖喙,罐身作出双翅及尾巴。通体叶脉纹以示羽毛。四个大罐底均有文字。造型独特而生动,被考古界誉为“呆萌”,广州发现仅此一件。

整件器物造型规整,鸮的形态栩栩如生。鸮本为猛禽,早在距今五六千年前的新石器时代就被人类崇拜,考古工作者已经发现了不少有鸮形象的器物。

这件“陶鸮形五联罐”应是东汉(公元25年—220年)产物,于2020年广钢新城工地M4出土,为广州市文物考古研究院藏;通高13.5厘米,长21.7厘米、宽21.2厘米。

02

方形铜烤炉

烧烤器具

1983年出土于广州象岗西汉南越王墓

铜烤炉反映了南越国宫廷内已有“烤”的烹饪技艺。

这尊“方形铜烤炉”做工精致,其中有两处值得关注,其一是“鸮形足”,四角的四只鸮“托举”起整个烤炉;其二是铜烤炉的两侧,分别有两头小猪,猪嘴朝天,考古学家推测,这是当时用以插烧烤器具之用。

面对南越王墓出土的这个铜烤炉,网友们的联想十分丰富,尤其对墓主人的“烧烤”嗜好十分肯定。据此,西汉南越王博物馆曾与广州酒家联合推出的“南越王宴”,结合“铜烤炉”的形式,奉上广州名菜——烤乳猪。

03

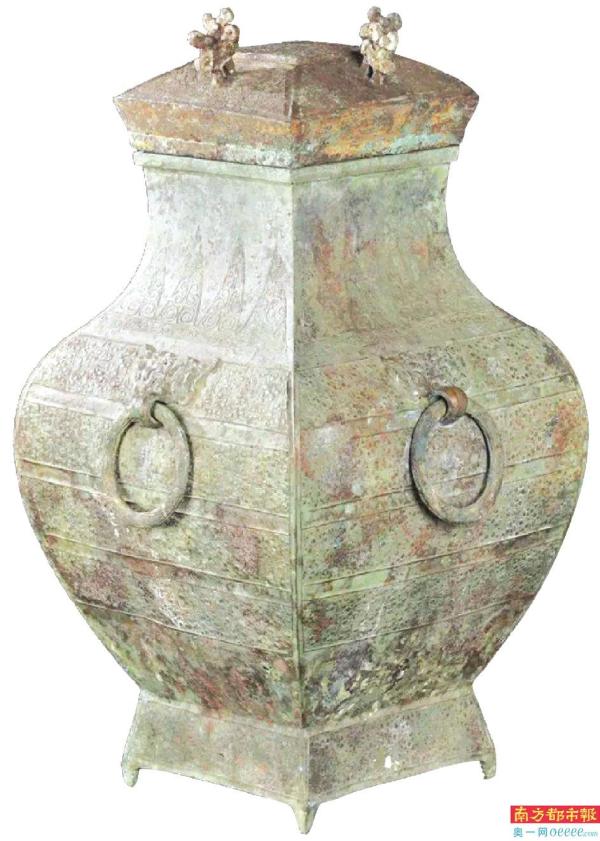

铜钫

盛酒器皿

1983年出土于广州象岗西汉南越王墓

为西汉南越王博物馆藏的铜钫为盛酒器,纹饰以蟠纹为主,辅以云雷纹和三角纹,线条清晰流畅,有浮雕感。

方口的壶在战国以前叫壶,到了汉代起了个专名叫“钫”。《说文解字》:“钫,方钟也。”盛行于战国末至西汉初。据记载,河南三门峡上村岭也出土过“西汉素面铜钫”。

在南越王墓和其他南越国贵族墓中,发现了不少盛酒的器皿,有温酒樽、瓿、提筒、壶、钫等,材质有铜、陶等。

酒器的大量出现表明南越国有大量的粮食剩余,且已有酿酒技术。