大地米香

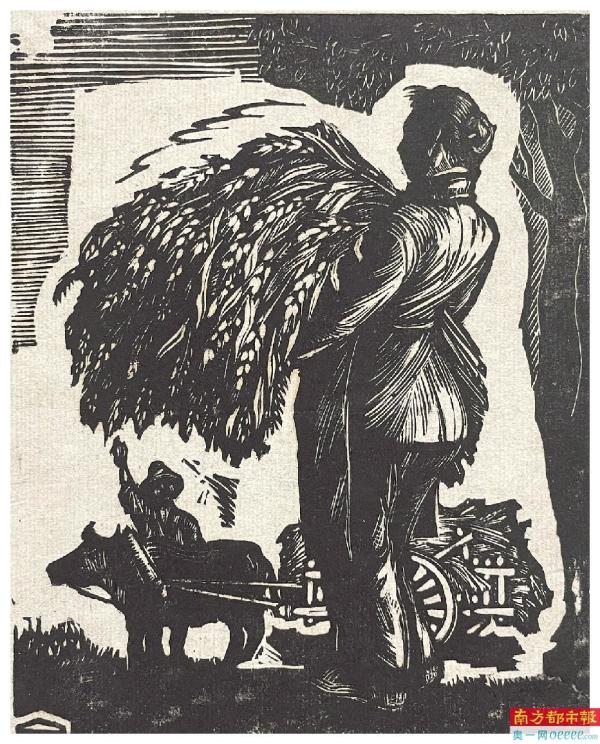

中国新兴木刻作品《秋收》,张漾兮作,1938年。

乡土

李晓/重庆

秋日温润的天气里,迎来了中国农民丰收节。新鲜稻米散发出的香气,又让我涌起了对故土的思念。

一场秋雨过后,老周喊我去乡下吃新米饭。老周是我城里的朋友,他在山里有一块稻田。稻子还没收割前,我到山里去过一次,老周像一个虔诚谦卑的老农民,身体伏在沉甸甸的金黄稻子前,用鼻子嗅着稻香,风一吹,田里稻子顺风摇摆,如快临盆的产妇,沉浸在迎接生命降临的喜悦里。

把晒干的稻子打出新米来,用柴火煮米粥,柴火灶里,是熊熊燃烧如发出朗朗大笑的松枝。蒸气四溢的锅里,新米粥咕嘟咕嘟冒着泡,浮在最上面的一层,老周说,那是米油,喝上一口,会有些黏嘴。

记得读到这样一句话,在所有的粮食中,大米是有灵魂的。——顿时击中了我的心房。

新米之香,一年之中,在秋的季节,隆重登场。一粒大米,从种子出发,到颗粒归仓,伴随了廿四节气的一半旅程。从春到秋,一粒大米经历了风雨雷电,还有农人匍匐大地滴下的汗水。

我对一粒大米最初的感情,是在乡下童年。六七岁时,提着一个竹篮子,在收割后的稻田里,捡拾那些遗落在稻田里的稻子,每一穗稻子,都似串起的珍珠。把这些遗落在稻田里的稻子捡回来时,夕阳已经把一个孩子单薄的身影,完全吞没了。奶奶晚上犒劳我的,是一罐在柴火上煮熟的米饭。那是我至今吃过的最香的米饭,是我对米饭最痴情的初吻。

在那些清贫的岁月里,大米却没成为农人们的主食,吃的大都是玉米红薯洋芋这些杂粮。我13岁那年,爷爷大病,他咽气那天,虚弱地喊奶奶,他想喝一碗米汤。奶奶颤抖着一路小跑去找另一家人借了一碗大米,煮了米饭,把米汤端到爷爷面前,爷爷喉结滚动,艰难地吞咽下一小半土碗米汤后,伸出俩手指头朝房顶上指了指,歪过头去,走了。爷爷伸出的俩手指头是啥意思呢,我而今似乎明白,他是满足了心愿,要去天堂散步了,希望那里也有稻田可种。

大米把我们养育着,它太普通了,有时竟忽略了它的存在。好比一个最亲的人,有时也突然模糊了他的样子。

人到中年的我,还没做到像躺在憨憨米罐里的大米那样沉稳安静,有时还如喝了烈酒高粱酿般冲动任性,我行我素。我吃了多少大米,无法统计,但我对大米的深情,埋在心里,像井水蕴藏在厚土之下。而今,我希望我的文字,一个一个字地排列,也像一粒一粒大米一样,从我灵魂的稻田里长出来。

米香,我一想起这个词,风吹稻浪中,我仿佛就悄然化为一株站立的稻子,明白了世事沧桑,懂得了万物澄静。米香,它是沉厚大地散发的恒久之香,万千命运绽放的馥郁芬芳。

- 下一篇:触摸屏的“自愈”