10余位世界顶尖女科学家在“她论坛”上谈成长故事

上天入海,“乘风破浪的姐姐”如何成为顶尖科学家?

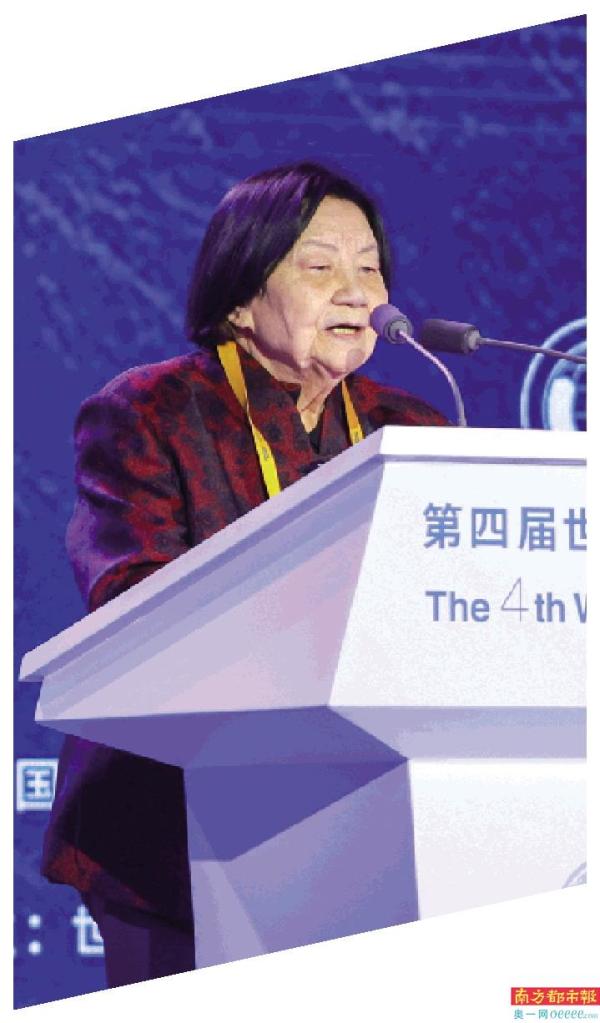

叶叔华

韩喜球

曾凡一

11月2日上午召开的世界顶尖科学家“她”论坛(简称她论坛),出现了一个有趣细节:当介绍计算机科学家兰诺·布鲁姆时,主持人陈蕾按惯例称呼她为“布鲁姆太太”。同时上线的布鲁姆先生——1995年图灵奖得主曼纽尔·布鲁姆立即纠正说:“叫她兰诺,别叫她布鲁姆太太”。

这是对“她论坛”主题——携手共进,绽放“她力量”最好的诠释。她论坛上,10余位在不同领域建树颇丰的中外顶尖女科学家济济一堂,展现科技女性在助力应对全球性挑战、完善国际创新治理体系中的智慧与力量,并倡议聚合社会各界力量,全方位支持青年女性成长。

现状

推动更多女性进入科学领域,已在中国形成广泛共识

《联合国教科文组织科学报告》显示,科学中的性别偏见真实存在,并影响到不同层级的女性。直到今天,科研人员中女性占比不到30%,诺贝尔科学奖获得者中女性比例仅3%。

“长期以来,男性主导的社会,女性的才华被忽略,一半的人类智慧浪费了。”现场,世界顶尖科学家协会副主席、2013年诺贝尔化学奖获得者迈克尔·莱维特在致辞中表示,今天急需要将女性的智慧与力量纳入,共同应对疫情、粮食问题、气候危机等人类面对的共同挑战,一起让世界更美好。

中科院院士、中国女科技工作者协会(简称女科协)副会长曹晓风介绍中国女性科学家的现状时透露,中国女科协目前共有两万多位个人会员。“科学有性格,但科学没有性别,女科协成立20多年来,一直致力于团结激励女科技工作者。”她说。

据介绍,中国女性科学家在STEM(科学、技术、工程和数学教育四门学科英文首字母缩写)各个领域,均做出了突出成就。屠呦呦是第一位获诺贝尔科学奖项的中国本土科学家;刚刚获得第24届“世界杰出女科学家奖”的胡海岚,是该奖项历史上最年轻的获奖者;在载人航天、高铁等领域,女科技工作者均担任关键角色。推动更多女性进入科学领域,已在中国形成广泛共识。

奋进

超半数女性青年科学家更希望被认可和获得专业赞誉

世界顶尖科学家上海中心智库提供的一份《灵感、驱动与求索——2021WLF青年科学家成长报告》中有这样一段表述:“不同性别的科学家对当前‘最大成就’的定义有显著不同,超过半数的女性青年科学家更希望被认可和获得专业赞誉,而男性青年科学家普遍认为,科学上的新发现与研究突破才是最大的成就。”

2020年加拿大盖尔德纳奖得主伊莱恩·富克斯,因引领皮肤医学走向现代化获得2010年世界杰出女科学家奖,她曾经是芝加哥大学生物化学系唯一的女性。读博时,她的博导不相信女性也能从事科学事业。

兰诺·布鲁姆曾获美国总统数学、科学及工程教学卓越奖,她的第一位导师最早在普林斯顿大学工作。但普林斯顿当时不让女学生进实验室,所以兰诺没法在那里求学。她在加州大学伯克利做博士后时,导师是位女数学家,但是学校并没有给她正式教职。

2021年沃尔夫医学奖得主琳妮·马奎特不仅是RNA研究专家,也因在科学领域促进女性地位和发展而闻名。现场,她介绍了一项实验:研究人员以随机生成的男性或女性人名去申请进入实验室,结果发现男性的名字通过机会更多、起薪更高。而且,结果与导师的性别无关。另一项调查发现,现实当中,男性研究人员获得的平均资金资助,比女性要多出50万美元。

“在学术领域存在明显性别差异,就像一个漏水管道,女性在研究生、博士、博士后阶段不断被漏出,没能进入科学领域,这是一个巨大的损失。”马奎特总结说。

行动

“最好的回答就是用事实说话”

如何为希望在STEM领域有所建树的年轻女性提供机会,鼓励和帮助更多的妇女发挥领导作用?参会的科学家们给出了自己的回答。

富克斯回忆起她在芝加哥大学时,曾经收到过前辈女基因学家珍妮特·罗利(Janet Rowley)特意手写的字条,写着“祝贺你获得了大奖的奖学金”。“这是件小事,却对我产生了巨大的影响。”富克斯说,“我开始意识到,对于女性能否像男性那样取得科研成就这种问题,最好的回答就是用事实说话。”

兰诺·布鲁姆是一位行动派,早在40多年前,她就拍摄了16部主题为“STEM中的女性”的短片,倡导女孩参加课外科学活动。在她和同事的努力下,她任教的卡内基梅隆大学计算机系积极为女生提供榜样、信息和机会。目前,卡内基梅隆大学计算机系50%的学生是女性。

励志铭

长期以来,男性主导的社会,女性的才华被忽略,一半的人类智慧浪费了。

——世界顶尖科学家协会副主席、2013年诺贝尔化学奖获得者迈克尔·莱维特

如果你想要什么就勇敢去争取。当然,这不是一场拳击赛,女性在赛场上也并不会带来什么伤害,但对于女性来说,我们希望能得到更多机会。

——中科院院士、中科院上海天文台名誉台长叶叔华

传统认为海洋是男人的战场,但是现在时代不一样了,上天入海,女性和男性一样可以建功立业。

——中国海洋科考史首位女首席科学家、自然资源部第二海洋研究所海底科学实验室副主任韩喜球

人们常说,成功的男性背后都有一位伟大的女性,反过来说,成功女性背后也有一位伟大的男性。男女都能成功!

——上海交通大学医学院基础医学院组织胚胎学与遗传发育学系课题组长、首席科学家曾凡一

现场观点

“90后”天文学泰斗叶叔华:想要什么 就勇敢去争取

她论坛上,操着一口流利的英文、精神矍铄的叶叔华让现场的嘉宾猜测自己的年龄。“实际上,我今年已经95岁了。”现场掌声响起,这位中科院院士、中科院上海天文台名誉台长幽默地说,“这真是一个糟糕的数字。”

现场,她还贡献了不少金句:为了激励女性,她说“如果你想要什么就勇敢去争取。当然,这不是一场拳击赛,女性在赛场上也并不会带来什么伤害,但对于女性来说,我们希望能得到更多机会,因为我们受到不公待遇已经太久太久。”

她回忆起多年前参加一次国际会议时,一位欧洲女科学家说,女性在科学领域“有玻璃天花板”,女性很难获得教授职位。这时,来自南美的代表们笑了。他们说,在南美并不是这样,男女都平等参与到专业领域中。

“男女平等并不意味着要让女性比男性更强,而是平等享有机会。”叶叔华说。经过多年努力,目前她所在的国际天文学联合会中,担任执委会主席的是一名女性天文学家,而非男性,这在科研学术界并不多见。

1958年,叶叔华挑起了筹建我国世界时综合系统的重担。到了1964年,我们的世界时系统达到世界第二名,1966年初正式作为我国的时间基准向全国发送,这就是后来的“北京时间”,叶叔华也因此被称为“北京时间之母”。

此外,她还是我国天文地球动力学研究领域的奠基人之一,开创性地提出建设中国甚长基线射电干涉测量网(VLBI),倡导并建成上海65米射电望远镜;推动我国成为世界最大望远镜列阵(SKA)的创始国,推动上海建设SKA数据中心。

今年7月18日,上海天文馆正式向公众开放,这座全球最大的天文馆得以在上海建成,离不开她不遗余力的推动。她曾在介绍媒体采访时表示,上海天文馆将承担重要的科普任务,要成为孩子们的造梦殿堂。在叶叔华看来,一个天文馆的作用,就是要把正确的科学知识传递给所有人,从小孩开始一直到老人。

国家“探宝队”女首席韩喜球:上天下海 女人也能建功立业

用行动争取男女平等,自然资源部第二海洋研究所海底科学实验室副主任韩喜球无疑有发言权。

这位中国海洋科考史的首位女首席科学家,参加了近20次海洋科考,其中有11次担任首席科学家,参与了蛟龙号深潜等重要科研任务,是名副其实“乘风破浪的姐姐”。

“我主要从事深海矿产资源的调查和研究,我的工作也是一样。只有到深海大洋把真正的矿给找出来,把海底的矿石端出来,才是作为一个探矿者终极目标。”她论坛现场,韩喜球还援引袁隆平先生的名言称,“书本和电脑很好,但是书本和电脑里面长不出水稻,只有田里才能长出水稻,所以肯定要到田里去。”

韩喜球喜欢把每年的出海科考比作“龙宫寻宝”。2005年,中国“大洋一号”首次横跨三大洋作环球科考,她参与其中,并担任了太平洋和印度洋航段的首席科学家助理,在这里她所在的团队在西南印度洋探测到了非常显著的热液异常区。

此后3年,韩喜球等人开展了19次大型科考活动。2007年,在上级的推荐下,她被任命为了第三航段的首席科学家。在此之前,如此大型的科研活动,我国从未有女性科学家担任负责人。在这一年,她才刚刚38岁。

2008年初,在荒凉的西南印度洋上,韩喜球等人找到了一条长达6000公里的海陆中脊。在这块海陆脊背上,韩喜球发现了100多米宽的“黑烟囱”。随后,她们先后又找到了4个“黑烟囱”。至此,我国取得了海洋热液矿床的开采权。在世界大洋科考领域,中国人走在了第一梯队。2011年,经国际海洋法认定,中国获得了西印度洋1万平方公里范围内多金属硫化物矿区的勘探权。

2019年,她获得由联合国妇女署与网易新闻共同颁发的2018年度女性传媒大奖,主办方给出的获奖理由是“她是大洋一号首位女首席科学家,更是我国整个大洋科考史上第一位女首席科学家。在这个男性绝对主导的行业,她不但登上了科考船在广袤的大海上直面波塞冬的怒吼,还遨游‘海底两万里’,为中国乃至全人类探索海洋作出自己的贡献”。

在发表领奖感言时,她表示“传统认为海洋是男人的战场,但是现在时代不一样了,上天入海,女性和男性一样可以建功立业。”

跨界女首席科学家曾凡一:成功女性背后 也有伟大的男性

她论坛现场,马奎特、莱维特等参会科学家,都直接提出了在科研领域,“女性能顶半边天”。

另一方面,男性与女性的互相理解、扶持也非常重要。上海交通大学医学院基础医学院组织胚胎学与遗传发育学系课题组长、首席科学家曾凡一谈到自己在科研家庭的成长经历时说:“人们常说,成功的男性背后都有一位伟大的女性,反过来说,成功女性背后也有一位伟大的男性。男女都能成功!”

事实上,这和她的成长背景分不开。曾凡一的父亲曾溢滔是中国工程院院士、上海交通大学医学遗传研究所原所长。母亲黄淑帧是上海交通大学附属儿童医院终身教授、“新中国60年上海百位突出贡献女性”之一。父母长期并肩奋斗,研究人类遗传性疾病防治和分子胚胎学,取得了一系列有国际和国内影响力的成果。

值得一提的是,除了一家三口都是科学家,曾凡一还有一处与众不同,她还是能作曲、会弹琴的女中音歌唱家,曾多次举办个人演唱会,出过唱片,创作了《红帆》等多首歌曲。甚至在宾夕法尼亚大学攻读医学和理学双博士学位时,休学两年,回国做了“北漂”音乐人,过完瘾后再回去继续学业。获得双博士学位后,她回到了上海,进入上海交通大学成为最年轻的博导,从事遗传和发育生物学研究。

2009年7月,一项重大成果在国际知名科学期刊《自然》上发表——上海交通大学医学院曾凡一研究员领导的课题组和中科院动物研究所周琪研究员的团队合作,利用iPS细胞(诱导多能干细胞)先后育出27只小鼠,从而在世界上首次证明:iPS细胞具有与胚胎干细胞相似的全能性,能发育成一个完整的生命体。

曾凡一的研究成果在国际科学界引起巨大反响,被美国《时代》周刊评为2009年“世界医学十大突破”之一,并入选了我国两院院士评选的2009年“中国十大科技进展”。