南都发布《2021深圳健康新媒体传播报告》,总结健康传播的“深圳经验”

让专业的人做专业的事 持续输出有价值的内容是关键

12月14日,在深圳市卫健委的专业指导下,南都邀请深圳市健康教育与促进中心、深圳市医院管理者协会、腾讯医典、南方健康联合主办“2021深圳健康传播与创新论坛”,南都在论坛上重磅发布《2021深圳健康新媒体传播报告》,通过数据分析和采访挖掘,揭示深圳医疗机构健康传播运营背后的经验,并邀请业内著名专家、学者进行内容分享,一起交流如何提升健康传播水平,进而提升市民健康素养,推进健康深圳建设。

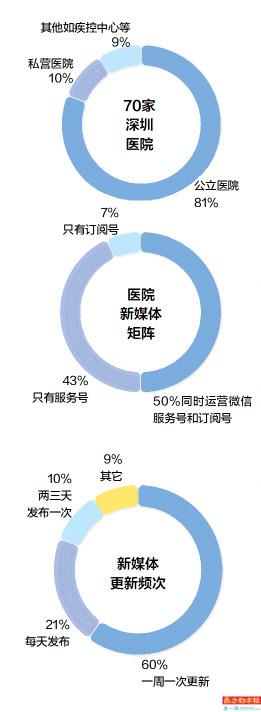

对于健康传播,深圳医疗健康领域是如何做的?南都调研团对70家深圳医院进行了调查,医院新媒体排名前三位分别是微信公众号、视频号、网站,所有参与调查的医院都设有微信公号。

南都调研发现,医疗领域科普类的内容快速崛起,健康普惠借力短视频成为可能。有45家医院拥有视频号,35家医院有抖音。但是,因为短视频制作的低门槛,也让健康传播的主体十分混杂,很多账号的传播主体是个人或商业团体,他们当中存在大量的毫无医学背景的人员。

对于医院来说,希望新媒体能起到什么作用?调查显示,提升知名度、对患者进行科普教育、信息发布排名前三,同时公众号也承担一部分维护公共关系、对内沟通和交流的功能。

各医院账号到底传播力如何?南都调研发现,保持稳定且高质量的内容输出,是让传播者最为头疼的问题,而产出“爆款”文章,是对传播者的最大认可。调查显示,周流量在1万-5万的医院微信公众号占了近四成,只有10%的医院微信公众号流量在10万-20万。有资格成为顶流的医院只有4%,微信公众号周流量在20万以上。

南都对全国政务新媒体中的顶流,“千万级大号”的运营团队进行专访,发现该团队通过市场化用人方式,建立了一支6人的年轻化内容团队,包括写手、编辑、设计、创意策划等。他们当中大部分有传媒背景,有的做过记者或在媒体实习过,“网感强”“脑洞大”“文笔好”是团队成员必备的“硬核”素质。流量密码即“让专业的人做专业的事”。

但调研中发现,超三分之一的医院没有专门的预算运营新媒体。调查显示,有接近三分之一医院每年的投入在10万-30万元之间。每年花在运营新媒体投入超过50万元的医院有占12%。总体而言,深圳医院新媒体运营资金不算充裕,对于一些医院来说甚至有点紧张。“希望多一些实用实战的学习培训、医媒之间更多交流”,这是南都在调研中,受访的深圳医疗机构提出的最集中的诉求。各个医院希望加大医院与媒体的合作,建立健康融媒的共享平台。

思考与建议

●人才支撑

深圳有不少医院缺少专业的运营团队,新媒体的发展尚处在较初级的阶段。问题背后,是高层重视不足,直接影响了资金投入、科室配合等。

●医生“抬头拥抱变化”

国家的医疗卫生健康事业已经从“以治病为中心”向“以健康为中心”转变,传播中更加强调“治未病”的理念,使很多疾病消灭在萌芽之中。

●理清“价值”

健康传播的本质是医学+科普,无论是医院新媒体平台或医生个人,持续输出有价值的内容是IP打造的关键,在将专业知识进行通俗化传播的同时,也要兼顾“专业性”。

专家分享

国家外文局中山大学大湾区国际传播研究中心主任、中山大学传播与设计学院教授(原院长) 张志安:超级IP的公信力作用空前强大

做好重大疫情相关科研成果的宣传报道工作时,应恪守科学报道的专业规范。首先,要避免单一消息来源的采访报道,对最新科研成果的意义和价值要邀请更多第三方专家和科研机构进行评估;其次,针对海外学术期刊发表成果的推荐报道,要邀请权威学者进行专业解读,避免学术成果向大众报道转化过程中的误读问题;最后,对于科研成果评价的表达用语要相对审慎,特别是慎重使用“重大突破”“创新突破”等过于夸张的用语,切实提高疫情科学报道的专业性和科学性。

过去几年,自媒体矩阵空前发展,在医患纠纷、健康知识传播等领域都发挥了非常重要作用,意见领袖的协同联盟正在逐步形成。相关的专业机构自我传播的自主性和共性在增强,专业化程度也越来越高。此外,在重大公共危机的健康传播中,超级IP的公信力作用空前强大。

中国研究型医院学会医学传播学专委会常务理事、中国广告协会理事、南方健康创始人 傅泉:做好科普要在教育和娱乐中间找到平衡点

健康内容的目的一是提升医患正面形象,二是提高大众健康素养。科普就是信息,科普供给者应该让每一个应该或需要看到健康知识的人都能得到自己想要的。

如何做好健康传播?非常重要的一点是在专业度与传播力之间取得平衡。这两个维度之间的平衡,其实是“科”和“普”之间的平衡,分别代表的是权威和有趣。如果光谈权威,大家可能不愿意去听,因为“科”的上游是教育。但是“普”的下游是娱乐,没有人会拒绝娱乐,所以要在教育和娱乐的中间地带找到一个平衡点,寓教于乐。

策划:王莹

统筹:李颖

采写:南都记者李榕 王玉凤 严兆鑫 深圳大件事智库研究员 郑少纯

摄影:南都记者 胡可