把文化资源转化为文化产业可对传统文化遗产进行开发式传承

传统木雕由潮州“90后”捶凿传承

蔡家崖青年温雪敏在自家的农家乐小院里忙活着。

在广济桥上,“90后”木雕手艺人陈嘉正制作“龙虾蟹篓”。

“蔡家崖号”客运列车开通,结束了兴县不通旅客列车的历史。

省级高级工艺美术师陈培希(左)指导女儿陈嘉制作潮州木雕。

文化振兴

蔡家崖村炽热的红色文化,带来了数不清的游客,留下了曾漂泊外乡的年轻人;潮州民间传统的木雕工艺,让“90后”手艺人在父辈的指点下,沉醉十多年;化屋村精致的苗绣蜡染,从家家户户走进扶贫车间,经由非遗传承人之手变得“活起来”。

乡村不只是中国人记忆中的故乡,更是中国传统文化的落脚之地,那些凝结着广大劳动人民智慧结晶的匠心技艺,在创新中激发出强大的生命力,不断刷新对民族之美、传统之美的感知。

习近平总书记明确指出:“乡村振兴既要塑形,也要铸魂。”

实现乡村振兴的伟大使命,既要发展产业、壮大经济,更要激活文化、提振精神,繁荣兴盛农村文化,在发展过程中“赓续血脉”“留下回忆”“记住乡愁”。

抹不掉、忘不掉的文化记忆,终将构建起乡土中国凝聚人心的精神力量。

红色文化

“幸福列车”驶来,蔡家崖搭上红色旅游顺风车

“回家自己开个饭店,爸妈老婆孩子都在跟前,感觉是不一样了!”

“80后”温雪敏是土生土长的山西兴县蔡家崖村人。跟村里的其他年轻人一样,他向往城市生活,但也惦念着家。“蔡家崖号”列车的驶入,让安静的小村落热闹起来,温雪敏看到了村庄的未来。

蔡家崖村是晋绥边区政府及晋绥军区司令部所在地,村里红色遗址众多,晋绥边区革命纪念馆、“四八”烈士纪念馆入选全国红色旅游经典景区名录。

习近平总书记对传承红色文化高度重视,强调“要充分挖掘和利用丰富多彩的历史文化、红色文化资源加强文化建设”。如今红色旅游已搭上文化建设的“列车”,在乡村振兴的轨道上飞速行进。

2018年,蔡家崖村迎来了他们的“幸福列车”——“蔡家崖号”客运列车正式开通,结束了兴县不通旅客列车的历史。

村民们搭乘着“红色旅游”列车重新出发。“蔡家崖号”不仅方便了当地百姓出行,也送来四面八方的游客,拓宽了蔡家崖村的致富路。

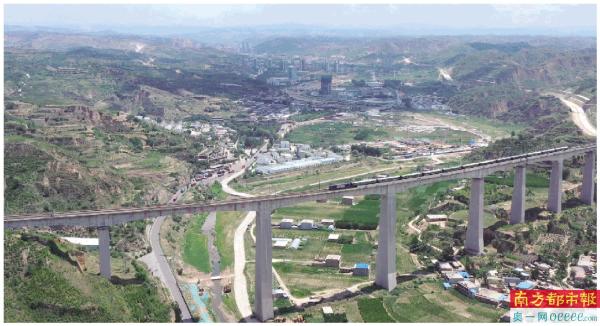

驶过横跨两座山头的最后一段高架铁路桥,4621次“蔡家崖号”旅客列车到站。列车身上,红色的窑洞前印有八路军的卡通形象,腰别手枪,背挎大刀,手握冲锋号。旅客们拍下站顶红艳艳的大字——“蔡家崖站”,“打卡”革命老区的红色之旅就此开启。

“自从搭上了红色旅游的顺风车,蔡家崖这些年变化飞快。北面的元宝山变绿了,街道两旁开了许多商铺,家家户户吃上了‘旅游饭’,昔日的土坯房变成了整洁的楼房,多半农户还开上了小轿车……”蔡家崖村党支部书记温利川,将这几年家乡的变化看在眼里,村民们更是感受到了新生活带来的变化。

一手好厨艺,革命老区青年回乡开起农家乐

温雪敏有一手好厨艺,初中毕业后学习烹饪,在太原的饭店里工作多年,也去过鄂尔多斯打工谋生。虽然工资不算低,但开支也不低,每年下来盈余不多。妻子刘利琴在家照顾两个孩子,多年两地分居,日子过得一般。

“我们蔡家崖发展红色旅游,名声渐大,外地游客越来越多,在家门口就能挣到钱,何必漂泊在外呢?”温雪敏眼看着老家门口那条小街越来越整洁,越来越热闹,2019年年底,下定决心,回乡开起了农家乐。

年轻人脑子活络,接受的新鲜事物多,夫妻俩重新装修了家里的窑洞,置办了桌椅板凳,新颖别致的装修风格、量大可口的饭菜、热情周到的服务,农家乐几乎天天爆满。开张不到一个月就有5000多元的进账。周围的邻居对小两口也赞不绝口。“这两口子不仅脑瓜灵活,做生意还爽快。168元的饭钱,零头说不收就不收了。你说他家生意能不好吗?”

“蔡家崖号”实实在在地带动了当地的经济发展和文化建设。三年多来,红色文化旅游产业逐步成为当地经济的重要增长极。“红色是蔡家崖的发展底色,吕梁精神给我们添了奔向好日子的动力。”温利川介绍,全村现有劳动力3400人,其中200多人都在从事与红色旅游相关的产业。2015年,蔡家崖实现了整村脱贫,这几年村民的收入更是持续增加,由2017年的6200元增加到了8000多元。

“今年受疫情影响,游客少了许多。我趁现在再多琢磨几个主打菜,相信以后的生意会更好。”炉火暖暖,刚端上桌的菜热气腾腾,温雪敏的农家乐又热闹了起来。“近一两年再起个二层,把小院装修得有特色一点,带个住宿,客房不用多,有三五间就行。”温雪敏腼腆地笑着说。“在跟前,一家子,就忙这个饭店,挺好。”

传统文化

祖传父父传女,潮州木雕技艺世代延续

“潮州湘桥好风流,十八梭船廿四洲,廿四楼台廿四样,两只鉎牛一只溜。”这是广东潮州老百姓耳熟能详的民谣。湘子桥即潮州广济桥,是中国四大古桥之一,被著名桥梁专家茅以升誉为世界上最早的启闭式桥梁。广济桥几经重建和修缮,现在已成为潮州历史文化的重要标志,如今,桥上部分亭台楼阁成了潮州非遗的最佳展室,在这里,常可以看到一个年轻女孩一手执刻刀,一手执木槌,忙活着一副木雕挂件,栩栩如生的木雕作品吸引着不少游客驻足。

她便是木雕手艺人陈嘉。身为“90后”的陈嘉出生在一个木雕世家,爷爷陈舜羌是国家工艺美术大师,是潮州木雕代表作“龙虾蟹篓”的原创者之一。父亲陈培希是省级高级工艺美术师,在陈培希的鼓励下,陈嘉14岁起便学习潮州木雕。

潮州木雕可追溯至唐代,为“中国四大木雕”之一。其独特之处尤在于出神入化的镂通雕技艺,极具立体性,塑造层层叠叠的多维度空间,像绘画一样表达情节丰富的故事,凝结着当地人们对美好生活的感悟和向往,江海水族、生活场景、历史典故等都是木雕题材。

习近平总书记2020年10月12日在广东潮州考察调研时强调:“潮州有很多宝,潮绣、木雕、潮剧、工夫茶、潮州菜等,都很有特色,弥足珍贵,实属难得。”

“要把虾雕得圆一点,要比较有立体感……”工作坊里,陈培希正在指导着陈嘉雕刻细节,她手中的木雕作品正是“龙虾蟹篓”。

从小看着父亲每天的工作,耳濡目染,陈嘉对木雕也产生了兴趣。“木雕最开始最难的地方就是做粗坯的时候,因为从一段木慢慢开始镂空、设计,开头做粗坯对我这个女性来说是最难的,需要用到非常大的力气。”陈嘉说,一件木雕作品最少都有十几斤,每天长时间把这段木头抱在身上,敲槌也有几斤重,工作时间每天七八个小时,体力上也是一种考验。

最开始的几年,陈嘉手上经常会破皮、起水泡,放弃的念头也曾在脑中闪过,“但是既然选择了就坚持下来,所以到现在也10多年了”。

一桥一楼一街,潮州老城传承中华文脉

如今,“广济桥看潮州文化”打出了品牌,在广济桥展演非遗作品已成常态化。

漫步桥上,游客可饱览“十八梭船廿四洲”胜景,领略潮州文化魅力。广济桥上,陈嘉专心于手中木雕,她说:“政府很重视我们这些潮州工艺,这也给了我很大动力,非遗就是要传承下去。”

在广济桥的对面,是广济门城楼,站在楼上,可以俯瞰潮州老城古民居建筑群。

漫步其中,一座座牌坊鳞次栉比、临街而立,繁复的石雕彩绘承载着无数府城风云和先贤往事,往深处走,一幅生动的潮州历史人文画卷在眼前渐次展开……

>下转A08