十八洞村的甘泉承载增收期待

余村村民潘春林的“春林山庄”是全村最大的农家乐。

十八洞村山泉水厂的产量目前已达到一小时1万瓶。

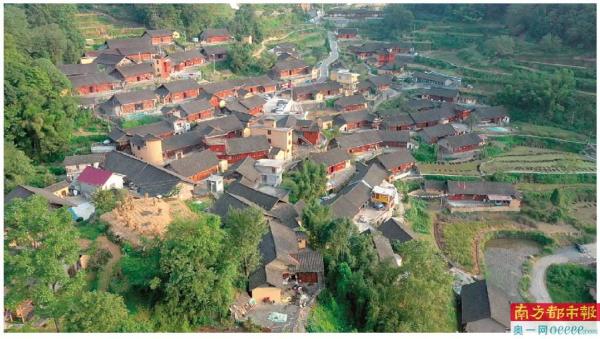

湖南湘西花垣县十八洞村是个典型的苗族聚居村,曾经“八山二田水,地无三尺平”。

工作人员定期收集十八洞水源地样本进行检测。

<上接A07

另谋出路

山又绿水复清 “钱袋子”有了新保障

矿山关闭后,潘春林只能另谋出路。没有了收入来源,压力倍增。是外出务工,还是开一个小作坊,或者做两口子都熟悉的餐饮呢?

潘春林选择了农家乐。

为了翻建农家乐的房间,原本预算20多万元的建设费用,最终增加到了50多万元,潘春林四处借钱,用上全部家当,加上银行贷款和政府补贴来凑钱;村委会帮忙做网上推广,拍照宣传给旅行社推荐……潘春林的“春林山庄”,全村现在最大的农家乐,迎来了第一批客人。

生态旅游是谋求旅游业经济、社会、环境三大效益最大化的合理选择。除了潘春林,村子里其他的村民有的卖起了农产品,有的做起了乡村文创产品,还有人开办了环境保护公司……

2020年,余村全村实现村集体经济收入724万元,农民人均收入55680元。

“收入水平的提高是村民生活富裕的根本。没有村民收入水平的大幅度提高,要实现乡村振兴就只能是空谈。生态旅游是一种强调重视社区参与和增进当地居民经济福利的旅游,有极强的脱贫增收功能。”中共广西区委党校、广西行政学院副教授韦荣锋说道。

“大家说,游客到这边来看看青山绿水就能赚钱。山其实也就是那座山,水也是以前的水。但就是山变绿了,水变清了,我们的收入也不断地增加了。包括我们的人生,都随着环境的改变而改变了。”潘春林感慨。

矿山关停后,山慢慢又泛出翠绿色;水泥厂关了,溪水渐渐恢复了清澈。余村人的“钱袋子”又有了保障,而大家摸索出的一条新路也逐渐清晰起来。

从“石头经济”到“绿色生态经济”,这条路能走通。

破解难题

把论文写在田间地头 让茶企看到新希望

武夷山的茶山能不能恢复原貌?茶农和当地老百姓愿不愿意配合?廖红和团队想先试试看。

从广州来到福建,从城市走向农村。经过田间地头的调研,廖红和团队找到了破解武夷山种茶难题的办法,在2018年开始正式试点。“归结起来,就是夏天套种大豆,生物固氮;秋冬套种油菜,活化磷钾。减少化肥使用的同时,可以吸引来益虫把害虫吃掉,维持整个茶园生态系统的动态平衡。”

运用科技手段寻找到的种植办法,当地茶企先看到了新希望。

经营燕子窠生态茶园的一家企业,为了实现健康标准,坚持了多年不打农药、不施化肥的耕作方式,但茶园减产严重。

“我们一直想做一杯没有肥药、没有农药的茶,为此也坚持了好多年,但我们没考虑到其实已经违背能量守恒定律。我采茶叶却不给茶树填充营养,日积月累之下,土壤的养分越来越少,茶树也越来越瘦小。”企业的总经理兼制茶师何世安在2015年偶然结识了廖红教授。在了解生态种植技术后,当即决定在自家茶山进行试点。

后来,燕子窠生态茶园的另一茶企也加入试点,“规模和影响力一下就起来了。”廖红测算,燕子窠生态茶园的碳汇效果已非常显著:一亩生态茶园一年约可达到碳盈余一吨,也就是一年固碳一吨,相当于一亩毛竹林的碳汇效果。

独创技术

生态种植管理 让碳亏欠变碳盈余

今年3月,廖红全程陪同习近平总书记察看燕子窠生态茶园长势,讲解了生态茶园的科学技术要点及推广应用前景,汇报了团队独创的“优质高效生态栽培技术”。

在廖红看来,好技术应该被老百姓们实实在在看到。

“我就是一个长在地里的”,廖红决定把大量的时间精力放在实践和教学上。

每次带着团队下田里,廖红都会手把手教茶农关于大豆的种植技术和科学管理茶园的方式,一边查看茶叶的长势,一边向茶农分析存在的问题。

“他们想到什么就问什么,上次我过去,嗓子都喊哑了。”廖红随手指着岩石上的一块绿色结皮跟大家介绍,“能在岩石上出现结皮,甚至是更复杂形态的植物,就说明这片地方至少5年是没有喷过除草剂的,这就是生态茶园的标志。”

这套种植技术不仅带来了产量的改变,更在一点点影响着茶农们的种植观念。“我的初心就是希望保护武夷山的生态。我们可以传授给大家种植技术,但是要不要坚持还是在于农户自己。只是对我而言,不要去炒作生态,而是真正地去落实这个理念。如今我们手把手带出了一批农民科学家,他们人人都会讲这套技术,甚至比我讲得都要好。”

华东理工大学马克思主义学院博士研究生邓玲、社会与公共管理学院教授王芳在署名文中认为,生态治理手段的现代化是推进农村生态治理现代化的生产力,不仅能够为政府生态文明建设增添新的理念,也有助于生态文明社会建设目标的实现。

越来越多的武夷山的茶农开始尝试使用廖红团队带来的新技术。武夷山市70%以上的茶农改变了传统种茶观念,生态茶园的面积也在逐步扩大。

从2016年至今,武夷山生态茶园示范面积累积超过3万亩,辐射面积超过30万亩;示范区减肥减药超过30%、减少水体磷污染超过60%,核心区达到无化肥无农药生产,为稳定武夷岩茶品质,提供了可推广可复制的生态种植管理整体解决方案。

如今的燕子窠生态茶园,一年碳排放减少30%,磷的使用也锐减90%,从原来的“碳亏欠”变为现在的“碳盈余”。

致富秘密

严把质量关 山泉水流出一条生产线

十八洞的美是不是“中看不中用”?

峡谷地貌里能不能找到一本致富经?

2013年11月3日,中共中央总书记习近平来到十八洞村考察调研,在院坝里同大家座谈时,希望大家“把种什么、养什么、从哪里增收想明白。”

有人想起,十八洞的山虽然蜿蜒崎岖,但山里的泉水却是甘洌洁净。如果说,用好用活自然资源,那身边这种富含矿物元素的山泉水,是不是能试着建个山泉水厂来?

2016年,花垣县与企业达成协议,由后者投资3000万元,利用十八洞村的山泉,建设水厂,生产家庭日常所需的大桶饮用水和小瓶矿泉水。每年保底给村集体分红50万元,十八洞村山泉水厂生产主管隆忠奎立下军令状。

当年4月,十八洞村山泉水厂动工。

“第一年来水厂的路还没修好,一下雨都是泥巴,路又陡,下雨老是塌方。”隆忠奎回忆在山泉水厂的第一年,运输不畅只能干着急,担心没办法完成经营指标。

次年10月8日,十八洞村山泉水厂正式建成投产。“就像今天我们装了4车,一共40吨水。路修好了很方便,明年门口还要修条路,到时候更好。”

来自十八洞村山间的泉水,经过水管输送到厂里,再经过沉淀、过滤、消毒、杀菌等十几道工序专业处理后,装瓶出厂。

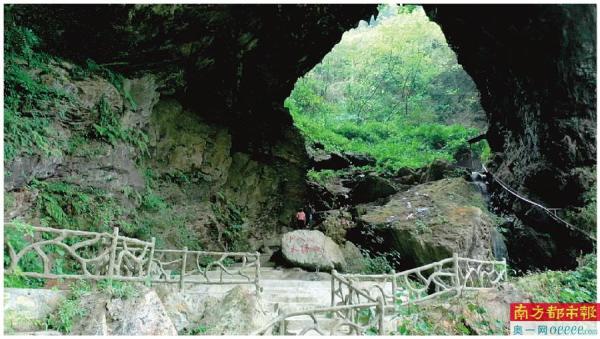

都说十八洞村的山泉水好,水从哪儿来?十八洞村的溶洞里就藏着清凉的山泉水。沿着夯街峡谷往山上走,隆忠奎每个星期都要检查水源地水源和引水管道。溶洞里的温度比外面低不少,隆忠奎拿着瓶子取水,“上来一趟要半小时,看看管道怎么样,还要对水源地采样回去检测水质”。

订单源源不断,新路也快通了。“当时的厂子还是建小了,买来新设备怕没地方放。”隆忠奎站在山泉水贴标的流水线旁,细数十八洞村水收到过的100多个不同品牌的订单,“水肯定是好水,钱也能挣到”。

如今,峡谷地貌早已不再成为困扰村民发展的因素,潺潺流淌的山泉水流出一条专业化生产流水线。现在,山泉水的产量达到一小时1万瓶。“接下来要新建一个厂房,还要再增加一条输送线。”

单山泉水一项,十八洞村村集体经济2018年增收50.18万元,2019年增收64.2万元,所得分红用于为所有农户统一购买医保和养老保险等公益性开支。

如今的十八洞村,不再担心会陷入“年年扶贫年年穷”的循环中。自2017年初实现脱贫以来,这里没有发生过一例返贫现象,不仅巩固了“两不愁三保障”的成果,而且人均收入持续增长,2020年初贫困人口的年均纯收入达到12440元。

绿水青山就是金山银山。

万水千山里有生活,也有期待。

A06-09版

总策划:戎明昌

执行策划:

王卫国 王佳

统筹:陈伟斌 陈实

朱慧东 关健明

执行统筹:

陈成效 胡群芳

编辑统筹:周全

视频统筹:危艺

创意统筹:张博

主笔:董晓妍

采写:南都记者 周全 史明磊 李思萌 蔡思岚 董淑云 徐呈旭 黄薇 叶晓文 刘宝洋

摄影/视频:南都记者危艺 张静 刘威 吴佳琳 林耀华 李琳 陈灿荣 李孟麟 黄怡婷 张驰 徐杰