解决乡村生态问题:破坏的治理好,偏离的调节好,朴素的发展好

余村的绿水青山就是金山银山

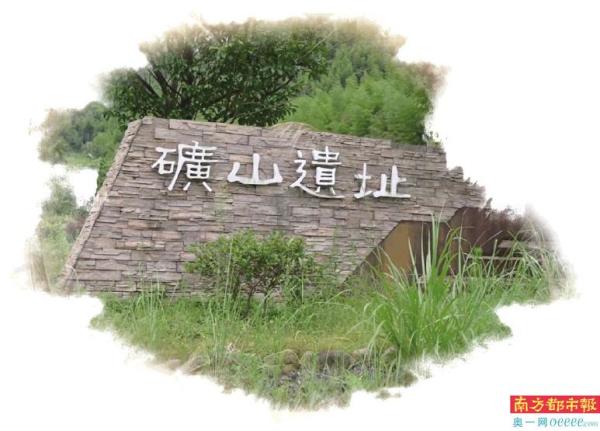

浙江余村矿山遗址标志着当地“石头经济”的终结。

科技特派员廖红教授在茶山中查看茶叶长势,并向茶农分析存在的问题。

绿水青山就是金山银山,浙江余村走上 绿色生态经济”道路。

武夷山星村镇茶农在茶园里劳作。

生态振兴

浙江余村的天蓝了,福建武夷山的茶山绿了,湖南十八洞村的泉水出村了。

“绿水青山就是金山银山。”是2005年8月15日时任浙江省委书记习近平在湖州市安吉县天荒坪镇余村考察时首次提出的重要理念。

余村原党支部书记老潘总觉得,山还是那座山,水也是以前那水。但是山变绿了,水变清了,村子的收入也跟着增加了。“包括我们的人生,都随着环境的改变而变好了。”

人类的自我认知,是在与自然的磨合中不断完整的,尊重自然、顺应自然、保护自然更是与自然相处的应有之义。

如何处理好人与自然关系的现实课题,是乡村振兴的关键。浙江余村、福建武夷茶山、湖南十八洞村作为乡村振兴建设中的改革样本,提供了三种解决生态问题的现实路径——破坏的,治理好;偏离的,调节好;朴素的,发展好。

付出代价

牺牲环境赚钱 石头经济“代表我们的贪心”

余村这几十年的故事,潘文革看在眼里。

这个浙江省安吉县的村庄,改革开放前,关键字是贫,改革开放后,关键字是富。

1980年前,余村主要依靠农田耕作,每年的温饱都很成问题。1980年后,凭借山上优质的石灰岩,余村开始开山采矿。1985年左右,镇上建成了四家水泥厂。余村的石灰石因为品质好,成为四家水泥厂原材料的主要供货地。

安吉县委党校校委委员、安吉县天荒坪镇余村原党支部书记潘文革当时觉得矿山、水泥厂带来了好生活。余村全村280户家庭,大多数家庭都有人在矿区工作或从事着与矿山或水泥厂有关的工作。每年村集体收入达300万元,一度名列安吉“首富村”。

水泥厂的机器24小时运转,开矿的炮声震撼大地。余村似乎找到了一条快速通向脱贫致富的道路。然而,伴随财富狂潮呼啸而来的是席卷起的尘埃。潘文革发现,家里即便关着窗户,每天都会落下厚厚一层灰;时间长了,村里的果树有些结不出果实,而以生命力顽强著称的山笋,也出现连年减产的情况。余村里的呼吸是粉尘的味道。

潘文革忘不掉,潘春林也忘不掉。

1989年,潘春林和其他余村人一样,选择进入矿山开拖拉机拉石块,一年能挣1万多元。钱到了手,但村民们心里总觉得有些不对劲。“当时整个余村是灰蒙蒙的一片,我们早上出门,晚上回来的时候人都是灰不溜秋的,脸上就剩下两个眼睛能看见。”潘春林回忆。

更让村民没有安全感的是,由于采矿行业风险较大,矿工们的生命安全也得不到保障。1990年至2002年间,有5名村民因采矿事故丧生,而受伤或致残的情况更是时有发生。

“这代表了我们的贪心,既想发展旅游经济,又想继续开矿、采石、卖石头。现在回想,赚两种钱,本身就是矛盾的。”潘文革感慨。

到底是继续老路,还是另谋出路?余村人难下决心。

走偏了路

过度开垦茶山 “九曲溪就像黄河一样浑浊”

不同于余村曾经的开山致富,武夷山的茶叶一度走上过度开发土地的偏路。

千载儒释道,万古山水茶。种茶,是武夷山的世代传承。亿万年间大自然的鬼斧神工,造就了武夷山典型的丹霞地貌,表层含有丰富腐殖质的红色酸性土壤,成为种植茶叶的最好温床。

全国妇联常委、科技特派员、福建农林大学根系生物学研究中心主任、教授廖红,仍然记得自己第一次遇见武夷山的兴奋。“2002年,我第一次来到武夷山。那时的武夷山,可以用人间天堂来形容,有很多你从来没看到过的动植物。”

她没想到的是,十几年后再上武夷山,印象中的“人间天堂”发生了肉眼可见的改变。

“也许你们现在看会觉得很美,但这景象已经与我当年看到的截然不同了。”在廖红看来,这些年间当地茶农为了提高茶产量,迎合市场需求,过度、肆意地开垦茶山,造成水土流失;大量施肥,造成九曲溪水体富营养化。

廖红第一次到武夷山的时候,在九曲溪上划着竹筏,都可以看得到小鱼在水中嬉戏。那时无论雨下得再大都可以看得到底。但2015年再去的时候,“雨下大了,整个九曲溪就像黄河一样浑浊。”

茶叶,是武夷山星村镇人走出去的一条重要通道。而如今眼前种种情形,都让廖红感到痛心。“我总是感觉,看到武夷山被破坏成这个样子,我是有点责任的。那么好的一个地方,如果我们可以去保护一下,改变一下,也算是为这个世界做出一点贡献了。”

武夷山的茶山能不能恢复原貌?茶农和其他老百姓愿不愿意配合?廖红和团队拿不准。

陷入困境

美景“中看不中用” 峡谷里曾找不到致富经

“十亩地里一块平地都找不出来”,这是湖南省湘西土家族苗族自治州花垣县双龙镇十八洞村的真实写照。

十八洞村是一个纯苗族村,也是典型贫困村。全村989人,人均耕地0.83亩。由梨子、竹子、飞虫、当戎四个依山而建的苗寨组成。因村内有18个天然溶洞,故名为十八洞村。

峡谷溶洞,给十八洞村带来了嶙峋山石和潺潺溪水,但山水间却难通致富路——“八山二田水,地无三尺平”,在这个平均海拔700米的村落里,村寨随峡谷水流狭长散布,自然条件影响下,基础设施建设不完善,道路泥泞。热情的苗家儿女过去曾这样唱道,“苗家住在高山坡,坡上芭茅石头多。不通公路水和电,手捧金碗莫奈何。”

穷似乎成为了无法摆脱的乡村标签。

直到2013年,十八洞村人均纯收入1668元,全村225户939人中,有贫困户136户542人。

这绝不只是几个纸面上的数字,是揭不开盖的锅和留不住人的地,是活生生要挨不住的日子。

十八洞的美是不是“中看不中用”?

峡谷地貌里能不能找到一本致富经?

这成了摆在十八洞村人眼前的现实困境。

路走通了

从采矿业到旅游业 关停矿山掉转船头

到底是继续老路,还是另谋出路?余村人到了必须做决定的时候了。

2003年7月,打造“绿色浙江”的目标正式确立。安吉提出创建全国第一个“生态县”,余村响应号召,下决心要关停所有矿山和水泥厂。

这不是一个容易做的决定,牵涉的是村里家家户户的钱袋。2002年至2005年的三年间,由于矿山和水泥厂的相继关停,村集体经济收入瞬间下滑,从300万元一下子掉到20多万元,许多村民失去了工作。“没有了矿山,我们这么多人怎么就业?”

江西农业大学生态科学研究中心主任黄国勤认为,乡村生态振兴不能就“生态”论“生态”,而要生态效益、经济效益和社会效益“三效”并举。只有同时考虑生态、经济、社会三大效益,才能最终既实现生态振兴,又能实现经济发展、社会进步。

2005年8月15日,时任浙江省委书记的习近平来到安吉县余村考察,首次提出了“绿水青山就是金山银山”的重要理念。习近平表示,“余村人下决心关停矿山是高明之举,我们过去讲既要绿水青山,又要金山银山,其实,绿水青山就是金山银山。”就在“两山”理念的指引下,余村村民坚定了改变的信心。

这一年的余村,开始了一场质变。

余村彻底关停了所有矿山、水泥厂等污染环境的企业,重新编制了发展规划。把村庄划分成田园观光区、生态旅游区、美丽宜居区和精品外环线,并对村民的生产、生活、生态空间进行了科学合理布局。

自然所给予的反馈,也是从细枝末节处开始的。桌子上的粉尘少了些,村子周围的毛竹绿了些,连年减产的山笋又悄悄地长了些。

>下转A08