东京历史性摘银之后,广东轮椅篮球队姑娘的坚持与努力

“大家往前冲的劲儿越来越强烈”

在广东省轮椅篮球队,男女队员同场练习是日常。

教练陈琦。

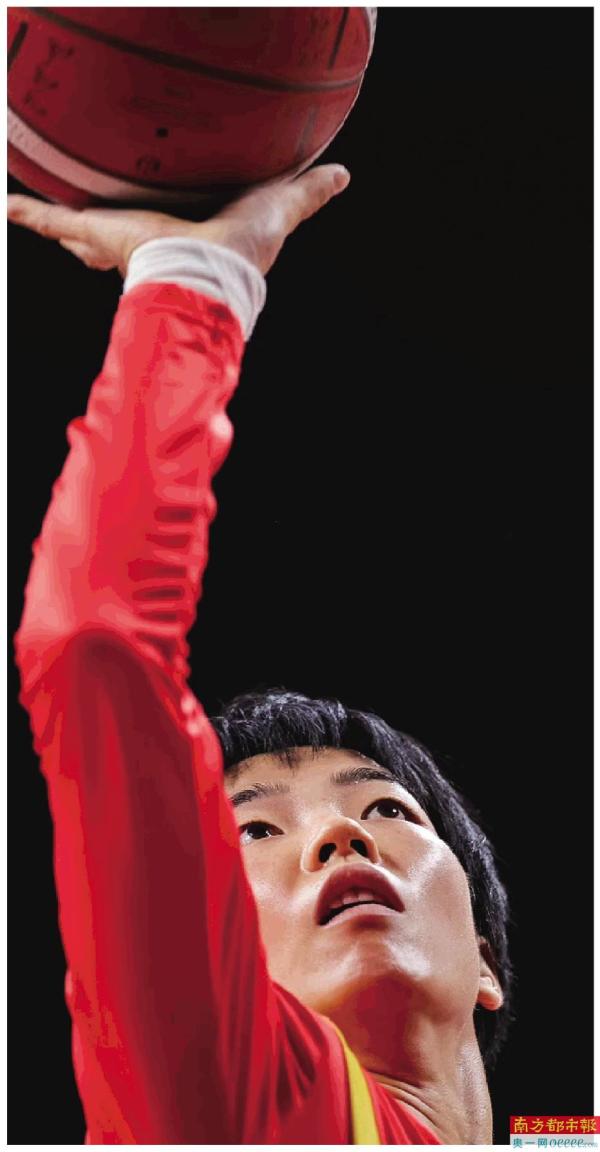

张雪梅。图源中国轮椅篮球队微博。

在广州市残疾人体育运动中心,20位广东省轮椅篮球队的男女队员,正在教练陈琦的带领下进行日常训练。队员们自如地操纵着八字形轮椅,急停、转弯、运球、上篮,阳光向上的劲头,伴随着篮球从地面弹起的咚咚声,不断制造强烈的冲击。对这个班底来说,2021年无疑是丰收的一年:东京残奥会上高歌猛进,历史性摘银;全国残运会上,广东女队获得金牌,成功卫冕,男队则击败了八连冠的北京队,收获全运会史上第一个冠军。经年累月的努力,终于被更多人“看见”了,而教练陈琦正在思考,如何让队伍持续胜利。

闪耀东京

创造中国轮椅篮球历史

凭借世锦赛第4名的历史最好成绩入围东京残奥会的中国轮篮女将们,带着“保4争3”的目标出发,一路捷报频传,最终以连胜6场、仅负于冠军荷兰队的战绩获得银牌,为这个我国起步较晚的项目创造了参加残奥会以来的历史最佳战绩。

训练间隙,南都记者分别与几位队员聊到这些突破,他们不约而同地表示,这是多年的努力开花结果。陈琦也说,自己内心很平静:“我觉得他们所付出的艰辛,跟这块奖牌是匹配的。除了成绩和荣誉,其实我真正希望看到的还有他们个人的成长和改变,从我担任轮椅篮球教练的10年来,这个目标一直都没变过。”

东京残奥会期间,轮篮姑娘们的英勇表现和出色战绩数次登上微博热搜,央视也转播了多场比赛。“她们确实影响了很多人、很多的年轻人。”陈琦自豪地对南都记者说,“央视的一个编导告诉我,他们有个数据统计显示,那段时间(东京残奥会期间)轮椅篮球比赛的收视率比足球还要高!”很多轮篮运动员,也因此走进了大众视野。闭幕式当晚,张雪梅更是作为全队的代表,为本届中国体育代表团擎旗。

生于1993年的张雪梅直言,得知自己被推选为东京残奥会中国代表团旗手时特别吃惊,又觉得无比光荣,“因为我们是一个集体,中国代表团选我做旗手,是对整个国家女子轮椅篮球队的认可,对广东省、广州市残联人体育事业发展的认可。”张雪梅不是先天残疾,她是17岁确诊恶性骨肉瘤(也就是俗称的“骨癌”),为了保命接受了左腿截肢手术。她说:“是陈琦教练教会了我们‘要在痛苦中享受快乐’,是轮椅篮球让我变成了现在的我。现在每一次回家,家里人都会觉得我有特别大的改变,都以我为荣。”

榜样力量

“我也想像他们一样打得这么厉害”

除了张雪梅这样的“老”队员,如今队里也有了不少新面孔。

2002年出生的张美美还没有打过全国性的比赛,但她说,感觉东京残奥会和全国残运会之后,“大家那种‘可以往前冲’的劲儿,越来越强烈。”

儿时因病落下残疾之后,张美美最初在老家河南参加轮椅篮球运动,2018年“全国训练营”期间认识了陈琦,就决定来广州,平时住在残体中心的宿舍。“因为之前也看过广东队的这些老队员打比赛,我也想像他们一样打得这么厉害,所以就跟着教练了。”

2005年出生的左佩烯,是全场年龄最小的运动员,只有16岁,来自广东清远。2020年11月进队的她,目前正处于打基础的阶段,一年要出勤训练300天左右,双手手指都缠着胶带,掌心磨破了皮。

她是上学路上出车祸致残。“因为我之前健全的时候也喜欢打篮球,我妈帮我报名参加了集训,我看见了有轮椅篮球这个项目,然后就想来到这里。”左佩烯告诉南都记者,虽然现在训练很辛苦,但是在这里的生活很充实,而且队里还有她的榜样——张彤蕾姐姐。看到前辈们取得好成绩,她更加有动力认真训练,甚至会在晚上自行加练,“比如自己不足的地方,基础不够好的那些,就会告诉自己,一定要向她们好好学习,变成她们那样子。”

在这些单纯的孩子面前,1976年出生的陈琦活像个“老父亲”。他知道不能揠苗助长,但也确实忧虑着新老交接的问题:“现在我们这些90后的孩子还是成长挺快的,但是00后,现在暂时还接不上。”陈琦认为,目前队里的人才储备还不足,所以最近他还会到广东的一些地方选运动员,带回广州试训。

未来之路

愿以联赛推动轮椅篮球发展

“下届全运会是2025年在粤港澳大湾区举行,那个时候,我就不一定还做教练了。”陈琦突然语出惊人,“第一个,我觉得太累了,第二个是,我长期在这个位置上,队员们自己会成长得缓慢。我现在就想着,给林穗玲和男队那边铺垫好,这一两年把这个(教练)工作慢慢交接出去。(林穗玲)她是能力到了,但是不够自信,我也还在做她的思想工作。”

越来越多人知道了轮椅篮球,甚至被比赛吸引,但在陈琦的角度,这还远远不够,“我希望大家对这个项目的理解不只是输赢、是奖牌上的突破,还能知道它的意义在哪里。对于残疾人来说,这是一个很好的出路,因为我是看到我的队员们一个一个地从自我封闭的状态走出来,然后收获自己的事业和家庭;另一方面,好多队员来的时候是戴纸尿裤的,经过两年半、三年的运动,他就有两便的知觉了,所以说,这个项目很具有康复意义。”

陈琦一直希望中国能建立起自己的轮椅篮球联赛,他本人正在积极推动这件事。“目前国内一年才有一次全国锦标赛,4年才有一次全国运动会。在运动员的支持方面,像广东和广州,已经是走在全国前列、做得很好的了,但我们的队员也不是专职在训练,我不想他们一旦从国家队、省队退役之后,就这么转行流失掉了,所以想通过官方、社会两方面结合,让这件事情有个延续。”

出品:南都即时 采写:南都记者 侯婧婧 摄影:南都记者 刘嘉琳(除署名外)