岭南戏曲亮相迪拜世博会

广东活动周今日至13日举办,采用“互联网+世博会”模式,设中国馆内会场和国内会场

迪拜世博会中国馆“华夏之光”主题灯光秀。 新华社发

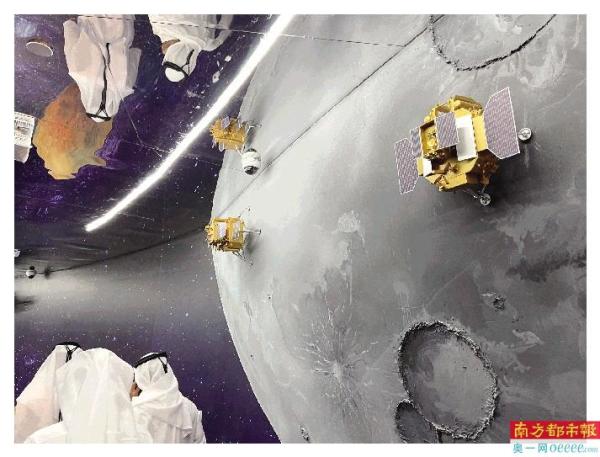

↑中国馆展区展示我国航天探索发展成就。

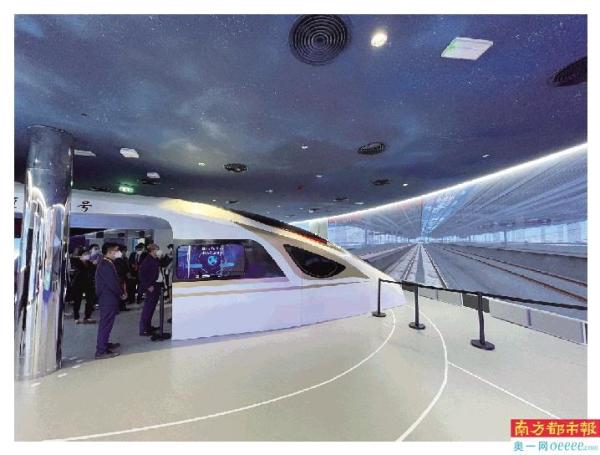

→中国馆展区展示我国现代交通发展成就。

南都讯 广东省政府新闻发布会1月5日消息称,1月10日,广东将承办2020迪拜世博会中国国家馆日的文艺演出活动,1月11日至13日,将以线下和线上相融合的方式举办广东活动周。

举办多场经贸文化交流活动 国内会场设在广州

世界博览会被誉为世界经济、科技、文化的“奥林匹克”盛会,其特点是举办时间长、展出规模大、参展国家多、影响范围广。受新冠肺炎疫情影响,阿联酋2020年迪拜世界博览会延期于2021年10月1日至2022年3月31日在阿联酋的迪拜举办,为期182天。

本届世博会主题是“沟通思想,创造未来”,世博会系首次在中东举办,共有192个国家和国际组织参展。相关统计显示,参观人数接近80万人次。园区占地总面积约438万平方米。其中,中国馆占地面积4636平方米,是本届世博会最大的展馆之一。

广东省政府副秘书长、省世博工作领导小组副组长林积介绍,本次的广东活动周将采取“互联网+世博会”的模式,设中国馆内会场和国内会场,举办多场经贸文化交流活动,方式多样。

本次活动周的国内会场设在广州市,届时将与迪拜世博会中国馆实时连线互动,一方面利用线上平台向国内观众呈现中国馆和“广东活动周”的精彩活动,另一方面也将国内会场的活动实时传递到世博会园区。

岭南戏曲文艺表演等广东元素展示

自2010年上海世界博览会举办以来,广东省政府已牵头组团连续参加2012年在韩国丽水、2015年在意大利米兰、2017年在哈萨克斯坦阿斯塔纳的三届世界博览会。

据南都记者了解,本次活动周期间安排包括岭南戏曲文艺表演、中国旗袍展示、非遗物质图片展示等展现广东传统文化的活动,也有广东高新科技产品全球直播和各类经贸对接活动等。本次活动周多场活动线上线下相结合,目的在于让观众“足不出户看世博”,让企业“不出国门‘享商机’‘拓市场’”。

广东省贸促会副会长崔爽介绍,观众可以通过“2020年迪拜世博会中国馆广东活动周”小程序,在线观看广东活动周的直播,深入了解广东的人文风貌、科技、经贸信息。还能通过“云巡馆”,一览迪拜世博会中国馆;通过“云游园”参观迪拜世博园区热门展馆展示。

同时,活动周期间将举办阿联酋—广东精品线上展,以“云展示”、“云对接”、“云洽谈”等方式,帮助企业足不出户找客户。“300余家广东参展企业将在智能制造、数字化生活、电子信息及人工智能装备、家居日用等展区,携最新产品集中展出,向世界展示广东的科技创新成果和传统优势产品。”崔爽说。

另外,广州越秀国际会议中心即将举办广东地理标志产品国际合作大会、全球新兴市场跨境电商交流会、广东投资营商环境推介会等多场经贸活动。

相关新闻

新会陈皮、化州橘红等亮相广东地理标志国际合作大会

为推进广东地理标志产品的国际合作,作为2020迪拜世博会广东活动周系列配套活动,由广东省贸促会主办广东地理标志产品国际合作大会将于2022年1月12日在广州越秀国际会议中心举办。

本次会议以“共商地理标志品牌化,共享中外合作谱新篇”为主题,将聚焦地标产品国际合作领域的政策、技术、知识产权、贸易流通等重要环节,通过线上线下相结合的方式进行。同时,组委会还将特邀生产和销售新会陈皮、化州橘红、英德红茶等15家企业展出具有代表性的广东地理标志产品。

地理标志作为识别产品来源于某一地区的标志,是用于表明来源于某一地区的产品的特定质量和信誉的一项独特的知识产权。地理标识产品保护与品牌建设既关系到区域特色经济和特色产业的可持续发展,又深刻影响着地域文化的传承和弘扬,更推动着国际经济合作与贸易的有序往来。

2021年3月1日生效的《中欧地理标志保护协定》为全面宣传中国与海外市场间地理标志产品双向贸易与投资提供了新的发展机遇。该协定的实施将进一步激发中欧农产品贸易的潜力,不仅为我国人民享用到优质的欧盟国家红酒、肉类和乳品类地标产品提供机会,也为我国茶叶、酒类和食品等地标产品走进欧盟带来契机。同时,中欧双方的地标合作也为中国与东盟、澳新等世界其他国家和地区在地标领域的合作提供了示范,将有力助推实现新发展格局下的高水平对外开放。

广东是改革开放的前沿阵地,也是地理标志大省,在2020年第四次全国地理标志调研中,广东地理标志数量达到237个。本次会议旨在向国外推荐广东的优质地理标志产品、聚焦国际贸易合作,注入发展新动能。期望通过世博会的舞台,更好地向世界推荐广东地标产品,助力广东地理标识产品“走出去”。

采写:南都记者 黄姝伦 冯芸清 实习生 李晓昕

- 下一篇:广告