中国首个花样滑冰世界冠军陈露:

“冰上蝴蝶”起舞惊艳世界 如今全力推广冰雪运动

1995年世界花样滑冰锦标赛,陈露(中)夺冠。

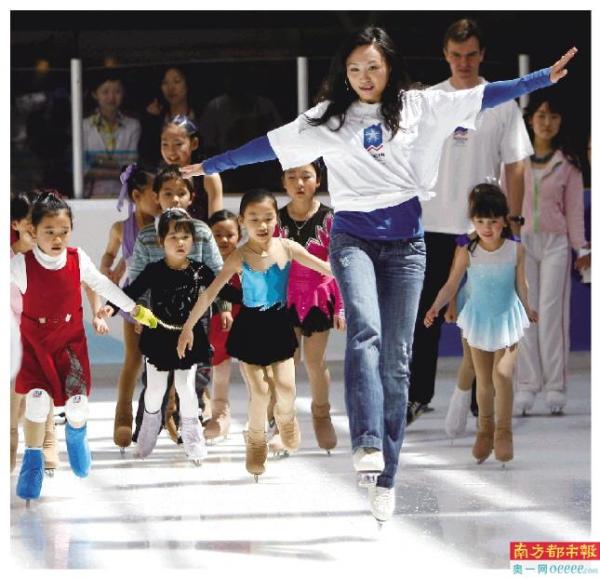

2007年4月,陈露在俄罗斯2014申奥宣传活动中进行花样滑冰指导。

2016年11月,陈露来到首都师范大学附属朝阳实验小学翠成南校区推广冰雪运动。

1992年2月21日,陈露在法国阿尔贝维尔举行的第16届冬季奥运会上。

旋转、跳跃;托举、抛跳……她随音乐起舞,他在冰上作诗,他们展现着速度与力量的激情、技术与艺术的优雅。

这就是花样滑冰。2月4日至19日,2022年北京冬奥会花样滑冰比赛将在首都体育馆举行。

中国第一位花样滑冰世界冠军、“冰上蝴蝶”陈露在接受南都记者专访时,谈及北京冬奥花样滑冰项目,眼里透着兴奋与快乐。她也向记者透露,她将在冬奥会期间做花样滑冰的赛事解说,带领观众更好欣赏花样滑冰之美。

尽管离开了花样滑冰赛场,但陈露从未离开过花样滑冰事业。20多年来,她见证了中国花样滑冰项目的发展,退役后也一直致力于推广冰雪运动,培养花样滑冰人才。作为北京冬奥组委运动员委员会的一员,她为赛事筹备建言献策,也用自己的力量“带动三亿人上冰雪”。

天赋与努力

“激将法”让她半夜零下40℃坚持练习

“在我的整个职业生涯,父亲给了我最大的帮助。可以说,没有我父亲,可能就没有如今的我。”1976年陈露出生在吉林省长春市一个运动世家,她的父亲和叔叔都是冰球运动员,母亲是乒乓球运动员。家在体育大院,开窗能看到冰场,启蒙教练就住在旁边。在家庭影响下,她4岁就开始滑冰,并迷上了冰上这种自由的感觉。“一开始就是好玩,父母也没有说就走职业运动员这条路,但我自己非常喜欢。”

但是专业运动员的父母,对于运动天赋的判断非常准确,看着陈露做什么都有模有样,运动能力也非常强,就让她跟着启蒙教练学习。

“你能想象半夜滑冰吗?”陈露跟南都记者分享小时候趣事时说,现在要在零下40℃的半夜爬起来去滑冰,很多人都会忍受不了。那时她也会有犯懒的时候,但父亲的“激将法”每次都能对要强又自律的她奏效:“每次我爸说,睡觉吧,不去了,我就说,不行,还得去!”

这股努力训练的劲儿,也让陈露父亲印象深刻。如今陈露的女儿安娜也继承了爸爸妈妈的部分花样滑冰基因,开始了练习,并在近几年参加了国内一些比赛,奖杯就摆放在记者采访时所在的办公室。活泼的安娜也会让外公评价她的表现,结果得到的评价是“没你妈妈努力”,陈露在一旁笑了。

天赋与努力,让陈露崭露头角。13岁的时候,她以完成高难度的三周跳一举成名。那一年,陈露获得了1990年中国花样滑冰全国比赛冠军,而这一拿,就是连续9年。14岁时,她获得了世界青少年花样滑冰锦标赛铜牌。1992年,陈露为中国花样滑冰队获得了首枚世界花样滑冰锦标赛奖牌。此后,她不断创造着中国花样滑冰的“第一”记录。

这一切的背后离不开父亲这位爱钻研的老教练。陈露说,在她很小训练的过程中,她父亲就把体育学院图书馆里能找到一切跟花样滑冰有关的书籍,熟读,并做笔记分析。在她每个年龄要达到什么样的技术和水平,会取得怎样的成绩,都会进行判断。“爸爸一直站在我身后,保护我、指导我、鼓励我、监督我,但没有说一定要什么成绩。每次出去比赛,父母只交代三句话:沉着、冷静、勇敢。”

破茧与成蝶

成亚洲首位蝉联两届冬奥会奖牌的花滑运动员

采访的这天,南都记者注意到,陈露戴着两只蝴蝶形状的耳饰。“蝴蝶”,是陈露花样滑冰事业的一个美丽标签。

24年前,在1998年日本长野冬奥会女子单人滑比赛中,在《梁山伯与祝英台》的音乐伴奏下,陈露像只蝴蝶一般在冰上起舞,演绎中国传统的爱情故事。她凭借这段几乎完美的表演,获得“冰上蝴蝶”的美誉。继1994年挪威利勒哈默尔冬奥会获得中国第一枚、亚洲第二枚花样滑冰冬奥会奖牌后,她再次将一枚奥运奖牌揽入怀中。

“当时真的是憋着一股气,为了它,我可以拼尽全力。”回看这段表演,人们每每会被陈露结束比赛动作后跪在冰面上的失声痛哭所感染。而那一年,陈露经历着一段压抑而又焦虑的低谷期。

1995年,陈露在英国伯明翰世界花样滑冰锦标赛上大放异彩,成为中国第一位花样滑冰冠军,至今也仍是中国女子单人滑领域的“天花板”和传奇。然而接下来两年,她的竞技状态陷入低迷。1997年的世锦赛,她名次一般,无缘直接入围奥运会,后来在最后时刻,以落选赛第一名成绩拿到冬奥会入场券。那时很多人对状态不稳定的陈露并不看好。“时间太短了,要从那样的一个状态中反弹回去,几乎是不可能的。”

那段时间,陈露在精神和身体都承受着巨大的压力,这样的紧张也带到了冬奥会的赛前训练上。“经历了那样的波折,大家都很关注,因此第一场训练时,我特别想表现好,结果搞得一塌糊涂。”陈露形容,自己就像一个无头苍蝇一样乱撞,教练说什么都听不见了。

陈露对南都记者说,花样滑冰项目有一个习惯,所有裁判员都会去看运动员每一场训练,根据表现进行摸底,心中会有一个大致的排名,因此每一堂训练课都非常重要。饶是对陈露很有信心的刘洪云教练,也被她的表现气到了。“你要是这样滑的话,那咱俩别比了,我们现在回家,反正结果我已经知道了。”

教练和陈露谈话,让她冷静下来。她笑说,那时只有两个“老头”特别相信她:一是她父亲,另一个就是她的教练。他们的鼓励对当时22岁的她至关重要。

“除非要了我的命,不然什么都阻挡不了我。”正是带着这样的决心和霸气,陈露重振旗鼓,最终咬牙坚持了下来,并再次创造历史,成为亚洲第一位蝉联两届冬奥会奖牌的花样滑冰运动员。

呈现与突破

国际赛场需要更多元化的风格

办公室里,与女儿无数奖杯摆放在一起的,是陈露在1995年世锦赛获得冠军时的红色剪影。

照片让我们回到了当年的赛场,伴随着电影《末代皇帝》配乐,一袭红裙表演服的陈露踏着旋律起舞。“With this program,she says she wants to combine her Asian heritage with the sport that has been originated in the West.”英文解说中,陈露想通过这段表演,将花样滑冰这项起源于西方的运动与东方特点结合起来。而她也的确取得了这样的效果。观众忍不住附和着音乐为她打拍子,裁判们也给她浓郁的东方风情表演打出了艺术分高分。最终,这段华丽绚烂的自由滑让年仅18岁的陈露成为世界冠军。

一项起源自欧美的运动出了个中国冠军,如何看待自己的突破?“我还是很骄傲的。因为奥林匹克这个大家庭,它就是要更加多元化。”陈露说,更多的国家、更多种族和肤色的人来同场竞技,才能共同推动国际花样滑冰事业的发展。“我的出现,我的成绩和突破,就说明不同国家和不同肤色的人也能获得成就。”

花样滑冰的规则也鼓励多元化。“因为我开启了用中国音乐作为参赛曲目的潮流,让更多人去了解中国,了解我们的文化,我觉得是一件非常有意义的事情。”

《望春风》《风之谷》《末代皇帝》《梁山伯与祝英台》.....一首首具有东方韵味和中国特色的选曲为花样滑冰赛场带来眼前一亮的全新风格,也让陈露获得了很高的人气,一些西方媒体和观众喜欢称她“Lulu”,期待着赛场她的表演。她笑称,那时接受外媒采访时,被问得最多的一个问题就是,她在中国是怎么训练和学习的。

为什么会坚持选择“中国风”的曲目?对此,陈露说,自己喜欢是非常重要的原因,也要考虑音乐风格是否适合以及能否驾驭得了。尽管当时在外国对中国尚不了解的情况下,这样的选择会显得冒险,但她那时在行业里已经是一名国际一线运动员,具备非常高的关注度,这时去凸显自己的独特风格,诠释自己中国人的标签,就会很有吸引力。可以说,是顺势而为。

如今,我们能在花样滑冰赛场上有越来越多的中国元素。那么,民族特色的重要性会越来越凸显吗?

“我觉得首先是要适合,其次风格不能单一。”陈露从专业角度提出了她的意见,“我们站在国际赛场上,还是需要融合,需要以更国际化、多元化的方式来呈现。”如果只用中国风的音乐,反而会让你变得单一。一件事做得再好,大家可能会审美疲劳,而优秀的运动员是可塑性更强,这样裁判和观众能看到你的能力。

回想起1998年冬奥会的比赛,陈露说,她在规定动作时滑的是Tango,而自由滑用的是《梁祝》,两个曲目的风格可以说是180°的大转变。当时大杨扬也在关注着比赛,直呼“露露这是你吗?”因为整个的妆容、状态都完全不一样了。“我有最擅长的东西,中国风可以更好地去诠释,但我不是仅此而已,其他风格也可以表演得淋漓尽致。我觉得花样滑冰运动员,应该具备这样的能力。”

传承与推广

期待滑冰能成为大家的生活方式

陈露与为中国夺得冬奥首金的短道速滑运动员大杨扬是好朋友。很长一段时间里,陈露是国家花样滑冰队女单项目唯一的运动员,她就特别羡慕比赛时别的队伍有很多人。“我的职业生涯特别孤独,包括后来常年在美国训练,什么都要靠自己。所以我毅然选择回国,也是希望用自己的经历去影响更多的人,把我经验传授给他们,带动更多孩子从事这项运动,也让我们的花样滑冰事业有更好的传承。”

“爸爸,我再去滑一圈。”一位小女孩在滑冰时小小摔了一跤,起来后靠近场边,接过父亲的保温杯喝了点水。记者采访完的周一晚上,在陈露国际冰上中心,很多家长带着孩子来上课。这位家长介绍说,放假后的这一周,他们几乎每天晚上都来。俱乐部也有课表,他们会按照时间来上感兴趣的课。他们或许会从中获得运动的快乐,也或许会被发掘成为一个花样滑冰的“苗子”。

“如果他有兴趣学,我们可以提供支持;有兴趣又有能力,我们会有更专业的指导;如果他没有这样的天赋和能力,可以把这项运动作为陪伴他的一个爱好或者是伙伴。”陈露说,在运动中获得兴趣和快乐,对于孩子整个身心成长来讲是最重要的,也是她一直以来推广冰雪运动的理念。

回国后,陈露转型成为滑冰俱乐部经营者,这么多年来,也见证了冰雪运动的不断发展。特别是从2018年后进入北京冬奥会的周期,政府的推动和媒体的宣传,参与人数和受欢迎程度有了明显的变化。

对比了自己在北京、天津、大连、深圳冰场的运营情况后,陈露认为,北京具有冰雪文化的传统,大众的参与度和认知度比较高,年轻家长也愿意对孩子进行培养。同时,她看好深圳等南方地区发展冰雪运动的潜力。“深圳经济发展比较好,年轻人多,思想比较开放,接受新鲜事物的能力也很强。”从选材上来说,陈露指出,南方人身材较为娇小灵活,是非常适合这项运动的。随着参与人数的增加,有了基础后,慢慢就能积累起来。

她向记者提起一件趣事,当带女儿安娜回俄罗斯看公公婆婆时,女儿要在冰场坚持训练,她丈夫会给女儿介绍俄罗斯的各种世界冠军和奥运冠军。她女儿就小声问她:“妈妈,这里怎么全是冠军呀?”这让她颇有一种在中国介绍乒乓球运动员的感觉。

如今,经过几代人的努力,花样滑冰在中国在短短几十年里发展了起来,运动人口的增多为冰上运动的发展打下了坚实的基础。“我经常说,不要把滑冰想得很遥远。与去健身房、打篮球、跑马拉松等一样,都是一种运动方式,只不过场地是冰场。”陈露期待着,运动能成为大家的一种生活方式。这也正是北京冬奥会“带动三亿人上冰雪”的题中应有之义。

陈露 前国家花样滑冰运动员,在1995年伯明翰花滑世锦赛上,成为中国花滑历史上首位世界冠军。在1998年的长野冬奥会上,她再度斩获铜牌,成为亚洲第一位蝉联冬奥会奖牌的女子单人滑选手,并从此获得了“冰上蝴蝶”的美誉。

采写:南都见习记者 陈秋圆

图片均为新华社发