北京冬奥会女性运动员参赛比例达45.4%

体育竞技领域的“她力量”

北京冬奥会的赛场上,巾帼不让须眉。无论是势不可当的天才少女谷爱凌,夺冠而归的征战老将徐梦桃,还是曾经所向无敌而今在赛场外解说的王濛,都在诠释体育竞技领域的“她力量”。

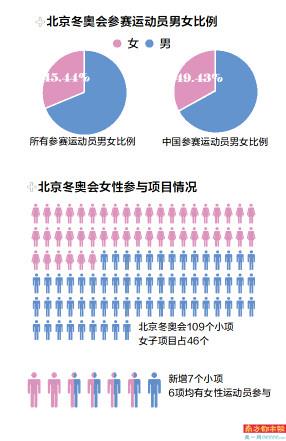

根据国际奥委会数据,北京冬奥会是有史以来女性运动员参赛比例最高、参与项目最多的一届,本届冬奥会女性运动员参赛比例达45.4%,全部109个小项中,女子项目达到46个,女性在本届冬奥会上为中国取得优异成绩做出了重要贡献。

变化

女子项目是历届冬奥会之最

数据显示,本次北京冬奥会是女性运动员参赛比例最高的一届冬奥会,一共2892名运动员参赛,其中有1314名女性,占比达45.4%。其中,在中国体育代表团的176名参赛运动员中,有87名女性,占比49.43%,数量与男性运动员相当。

同时,本次奥运会的女子项目也是历届冬奥会之最,全部109个小项中,女子项目达到46个。新增的7个小项充分考虑女性运动员平等参赛问题,包括女子单人雪车、短道速滑混合团体接力、跳台滑雪混合团体、自由式滑雪大跳台(男子、女子)、自由式滑雪空中技巧混合团体和单板滑雪障碍追逐混合团体。其中,女子单人项目2个、男女混合/团体项目4个,只有一项专属男性,其他六项均有女性运动员参与。

赛场背后,诸如北京冬奥组委会专职副主席兼秘书长韩子荣、运动员委员会主席兼世界反兴奋剂机构副主席杨扬、中国速度滑冰队领队李琰等均为女性。据杨扬介绍,在冬奥组委的工作人员、志愿者的选拔上,女性占有较高比例,且在同等职位上享有和男性同样的薪金待遇。在北京冬奥组委运动员委员会19人中,有14人是女性。

参赛女性运动员数量呈上升趋势

冬奥近百年的历史,也是“她力量”的发展史。古代奥林匹克运动曾经禁止女性参加和观看,回溯历届冬奥会,参赛女性运动员从无到有,数量呈上升趋势,女性独立项目和男女混合项目也在不断增加。

19世纪末20世纪初,冰雪运动开始普及和发展,在随后的一个世纪里,越来越多的女性参与到传统上被认为属于男性的体育竞技项目中。冬奥会赛场上,女运动员从1924年的11人增加至2022年的1314人,占比从4.3%增长至45.4%。据悉,即将到来的2024年巴黎奥运会也设置了推动性别平等的相关目标,即让50%的女性参赛,男子和女子运动员人数各达5250人。

囿于女性体质和运动项目风险等,最初冬奥会上的女子项目寥若晨星,占比不到十分之一,而今北京冬奥会女子项目达到46个,占比已近半,达到42.2%。据国际奥委会发言人马克·亚当斯介绍,国际奥委会一直致力于推动奥林匹克运动的性别平等,目前已经实现了夏季奥运会项目设置的完全平等。在冬季项目的设置上,决定权归属各国际单项体育联合会,但其会鼓励单项体联实现项目设置的平等。

进一步打破体育竞技的性别区隔

1975年,国际奥委会将“男女运动员均应得到平等对待”写入《奥林匹克宪章》。从20世纪90年代起,国际奥委会制定了一系列推动男女平等的政策和规定。国际奥委会奥林匹克议程2020、奥林匹克2020+5议程、性别平等和包容性目标(2021-2024)等重要文书均明确提出性别平等原则。

2022年2月,北京冬奥组委发布《促进性别平等承诺》,全国妇联妇女研究所副所长姜秀花表示,促进性别平等和提高女性体育参与率是国际奥委会的核心任务之一。《承诺》的发布是1896年雅典第一届现代奥运会125年来的重要里程碑,诠释着“平等、尊重、理解、宽容”的奥林匹克精神,表明体育领域的性别平等已经取得了划时代的进步,北京冬奥会成为史上“性别最平等”的冬奥会。《承诺》有助于进一步打破体育竞技场上的性别区隔,使女性的力量之美在赛场上自由绽放。

问题

隐性歧视、言语暴力仍时有发生

1992年,中国运动员在冬奥会上第一次斩获奖牌,自那以来,从1992年至2018年共九届冬奥会,其中有八届中国女性运动员的奖牌数多于男性。在本届北京冬奥会上,我国女运动员占比高达49.43%,截至2月15日,谷爱凌获得个人金牌和银牌,徐梦桃获得个人金牌和团体银牌,曲春雨、张雨婷、范可新获得短道速滑混合接力的团体金牌,由范可新、曲春雨、张楚桐、张雨婷组成的中国短道速滑女队获得团体铜牌,此外,荣格在单板滑雪女子大跳台决赛中取得中国选手在该项目上的最好成绩。

值得注意的是,相关研究表明,尽管女性运动员在体育竞技场上屡创佳绩,部分隐性歧视仍屡见于新闻媒体及网络社交平台,引导公众讨论其年龄、外貌身材及婚恋状况,而非奥林匹克体育运动精神,言语暴力时有发生。

举措

平等报道女性和男性运动员

据奥林匹克广播公司CEO伊阿尼斯·艾克萨克介绍,奥运会是在世界范围内推广性别平等的一个良好机会,两年前有国际调查显示,全球女性体育报道比男性体育报道数量少了4%,过去几年其致力于遵循性别平等原则,即在内容制作上不带任何偏见和歧视,确保女性和男性运动员在被报道方面实现平等。例如,在混采区采访男性和女性运动员的问题确保相似,没有任何性别歧视。有的奥运会广播服务还会抹去女运动员过于性别化的画面,不以任何特定方式凸显选手的身体部位细节和穿着。

出品:南都大数据研究院

数据采集分析:林芯芯

制图:何欣 尹洁琳

数据来源:国际奥委会、2022北京冬奥会官网、公开报道等