高校首开备案审查专题课程

多位学生希望在全国范围推广,增进对宪法监督的了解

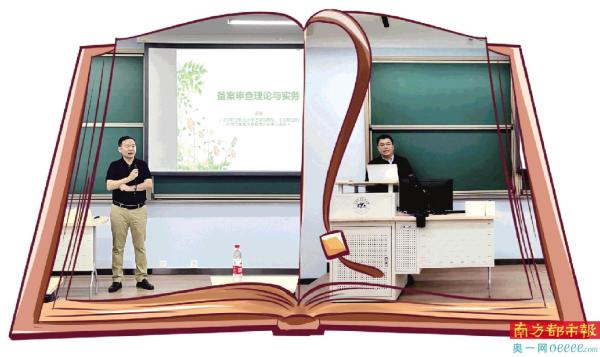

《备案审查理论与实务课》上,全国人大常委会法工委法规备案审查室主任梁鹰、北航法学院教授王锴授课。

据了解,作为杜绝“红头文件”任性的一项关键制度,“备案审查”的知名度远匹配不上它的重要度,即便是法学专业学生也不一定了解我国备案审查制度的现状和详情。去年9月以来,北航法学院在全国高校范围内首次向本科生开设备案审查专题课程,由法学院教授与全国人大工作人员共同“开讲”。多位学生向南都记者谈到,这堂课带来了不少惊喜,认为有必要在全国范围内推广这门课程,增进对宪法监督的了解。

01 一个案例激发课堂观点碰撞

法规备案审查室的工作人员在课堂上,举了一个案例:上位法规定艾滋病患者有义务将自己患病的事实告知与其有性关系者。下位法能否规定在患者没有告知时,医疗机构可以代为告知?

国务院《艾滋病防治条例》规定:艾滋病患者和病毒携带者应当“将感染或者发病的事实及时告知与其有性关系者”。而某省在地方条例中就此进一步规定:“感染者和病人应当将感染艾滋病病毒的事实及时告知其配偶或者性伴侣;本人不告知的,医疗卫生机构有权告知。”

就此,他抛出问题:地方条例这样加重“砝码”,是否侵犯患者隐私权?是否与国务院《艾滋病防治条例》抵触?

这个问题激发了课堂上不同观点的碰撞。一位硕士研究生认为,国务院《条例》中未明确的,地方立法不宜作出创设性的规定,违反了上位法。另一位本科生给出不同答案:“艾滋病患者隐私权跟其性伴侣生命健康相比,后者更重要,地方条例没有违背上位法。”

授课的工作人员认为,上位法的规定在患者的隐私权和其配偶的知情权之间已经做出了权衡,在二者发生冲突时,患者隐私权应让位于配偶的知情权。医疗机构代为告知并不侵犯患者隐私权。

课后,这位工作人员告诉南都记者:“我想通过具体案例,让学生了解备案审查是如何进行的,不仅了解法律是怎么规定的,还要理解为什么要这样规定,要解决什么问题。”

02 从抽象概念到具体案例

艾滋病案例讨论掀起的同时,坐在教室前排的本科生慧敏的第一感受是“蒙”。不过,这丝毫不减慧敏对鲜活案例的浓厚兴趣。上这堂课之前,她只是了解到,备案审查是一项重要的宪法性制度,,但“宪法监督”离自己的生活似乎又很遥远。直到法规备案审查室的工作人员在授课中介绍一连串案例后,她才发现,“宪法监督”与生活如此贴近。

长期以来饱受诟病的“同命不同价”现象,在备案审查推动下即将终结。根据最高法司法解释此前规定,在同一起人身损害赔偿案件中,受害者往往因为城乡户籍身份、地区差异等因素导致赔偿数额相差数倍。

授课的法规备案审查室工作人员在课堂上举例:收到公民对此提出的审查建议后,全国人大常委会法工委向最高法提出“适时修改完善人身损害赔偿制度,统一城乡居民人身损害赔偿标准”的建议。去年最高法在全国多地开展试点,今年1月启动相关司法解释的修订工作。目前新版司法解释正公开征求意见中,城乡户籍导致的“同命不同价”现象即将终结。

“各地经济收入水平的差异,不同地方的生活成本和收入水平的差异是客观存在的,侵权人的赔偿能力也有区别。从这个角度来说,在计算人身损害赔偿金时考虑地域差别,并不构成不合理的区别对待。”他解释,正是基于这一考虑,对因地域差异导致的人身损害赔偿金标准有所区别是可以接受的。

03 邀实务部门讲课两周批准

2021年初,北京航空航天大学法学院教授王锴向学校提交开课申请,鉴于备案审查工作当前面临的最大难点就是“事多人少”,有必要通过专业课程的开设,让更多的法学生深入了解备案审查制度设计和工作现状,进而为备案审查培养“后备人才”。

考虑到备案审查具有很强的实践性,王锴紧接着又给全国人大常委会法工委写信,申请由备案审查室工作人员参与授课,在高校老师讲授理论的同时,实务部门人员更多结合案例实践介绍相关情况和思考。

让王锴意外的是,两周后就收到了全国人大常委会法工委表示同意的答复。2021年9月份新学期开学,课程正式上线,更让他惊喜的是,根据全国人大常委会法工委的安排,前来授课的都是备案审查室骨干成员:不仅有主任梁鹰、副主任严冬峰,还有两个核心业务处室的处长苏金惠、曲楠。

第一次开课,“考验”不时出现。王锴讲完理论部分、到四位全国人大工作人员讲授实务部分时,国内新冠疫情散发,学校防疫政策也随之趋严,要求最大程度减少社会外界人员进出校园,校外人员进校需持48小时核酸检测阴性结果提前预约申请。

“在这样的情况下,还能坚持来给我们上课,我觉得挺感动的。”慧敏说。

本次任课教师之一、法规备案审查室主任梁鹰也告诉南都记者,为了兑现与同学们的“课堂之约”,他们提前将上课时间预留出来,把会议或出差安排在其他时间,“为课程让步”。

04 播下法治种子培养后备人才

多位学生向南都记者谈到,整体上看,这堂课带来了不少惊喜,他们都认为有必要在全国范围内推广这门课程,增进对宪法监督的了解。同时,也有同学提出了建议:压缩课时,多采用讨论案例的课堂形式,提高学生的参与度。

任课教师也在对这门课进行总结。王锴介绍,备案审查课程属于专业选修课,兴趣是驱动学生选择这门课的动力,结合同学们的反馈意见,他计划明年的课堂增加一些互动环节,为学生思考、讨论提供空间;还将考虑在课堂上进行模拟审查法规,让学生尝试“角色扮演”。

“现实生活中出现的一些地方和部门违背上位法、‘立法放水’等现象,究其本质都是立法权的任性,就是因为没‘笼子’,没有强有力的约束。”王锴谈到,备案审查就是把立法权关进制度的笼子。“备案审查制度的构建是弥补我们法治国家建设的最后一块短板,针对立法权的制度笼子补上后,整个制度的拼图就完整了。”

谈到对未来从事备案审查工作人才的期待,一位授课的法规备案审查室工作人员说:“不论将来是否从事备案审查工作,希望他们都能够保持对生活的热爱。法治不是一种信仰,而是一种工具,它的终极价值,是让老百姓生活得更好。”

采写:南都见习记者 郭若梅 记者 刘嫚