总理政府工作报告提出,促进大中小城市和小城镇协调发展,小城镇路在何方?

“驻村帮扶”变“驻镇帮镇扶村”广东开足马力图“镇”兴

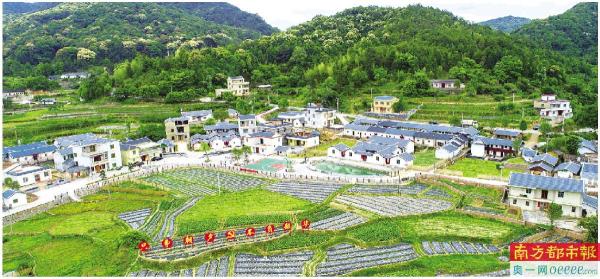

梅州市平远县上举镇畲脑村。

还记得那些孕育“小镇青年”的“小镇”吗?作为连接城乡的重要纽带,二十世纪八九十年代中国工业化的浪潮下,大批乡镇企业异军突起,小城镇一度风光无限。而今,当城市群、都市圈“抱团发展”与乡村振兴相得益彰,更多的小城镇或显“固步自封”。

“近年来,小城镇却没有受到太多关注,成为城乡融合发展、乡村振兴的薄弱环节”,全国政协常委张少康在今年带上全国两会的提案中写到。

为提升新型城镇化质量,2022年政府工作报告指出,“稳步推进城市群、都市圈建设,促进大中小城市和小城镇协调发展。严控撤县建市设区。”

城镇化的矛盾往往不在城市,而是横贯于小城镇与乡村。随着城乡融合深入发展,小城镇该如何求关注、谋出路?

A

萎缩

待到还乡时 小镇青年已无乡

人口在百万以下,特别是20-50万人规模的城市明显消失。中小规模的城市正在萎缩。

小城镇正在消失的不仅是数量,还有“面貌”。北方和西部地区的一些城镇,把有文化特色的老房子拆了很多,新建整齐划一的房屋,没了地域特色,变成“千镇一面”。

根据国家统计局发布的《新中国50年系列分析报告之六:乡镇企业异军突起》,1984年的中央4号文件将“社队企业”改称“乡镇企业”之后,乡镇企业的数量、就业人数、总收入分别以年均52.8%、20.8%和58.4%的增速快速扩张,到1988年乡镇企业数增至1888万个、就业人数9546万人、总收入4232亿元。

华南农业大学经济管理学院副研究员余建斌能深刻感受到经济发展带动的城镇化发展,“特别是珠三角的佛山、东莞和中山,地方集体经济发展快速,很多小城镇都是在此基础上成长起来的,相当热闹。”

华南农业大学国家农业制度与发展研究院院长罗必良在一篇公开论文中指出,1984-2018年间,我国的乡数呈陡坡式下降,镇数的增幅趋于平缓,其中2002年起,镇数反超乡数且二者间的剪刀差呈扩大趋势。目前镇数已接近2万个,乡数从6万多个减至1万个左右。

相较内陆几万人口的小县城,珠三角、长三角等东南沿海地区不乏大型城镇。第七次全国人口普查数据显示,广东已有21个常住人口超30万人的“超级镇”,均在珠三角。其中,9个镇人口超过50万,位列榜首的佛山市南海区狮山镇,人口(95.53万)已接近百万大关。

罗必良指出,人口在百万以下,特别是20-50万人规模的城市明显消失。“城市与农村中间的过渡地带,即能够作为‘城市之尾、农村之头’的中小规模的城市正在萎缩。”

小城镇正在消失的不仅是数量,还有“面貌”。中国城镇化促进会城市与城乡统筹发展专业委员会副秘书长郑宇昌有感而发,“我们在调研中发现,尤其是北方和西部地区的一些城镇,把有文化特色的老房子拆了很多,新建整齐划一的房屋,没了地域特色,变成‘千镇一面’。”

正是待到“小镇青年还乡时,小镇已无乡”。

B

“夹缝”

进一步都市圈 退一步是乡村

优越的政策设计使得城市内生动力不断,发展迅猛;而农村亦得到各级政府大力支持,呈现显著变化。相较之下,“夹缝中”的小城镇成了城乡融合发展、乡村振兴的薄弱环节。

“小城镇居乡村之首、立城市之尾,是促进城乡融合发展的关键节点,是实施乡村振兴战略、促进共同富裕的重要支撑,具有不可替代的承上启下的地位与作用。”张少康在今年的提案中指出。

郑宇昌对此十分认同,表示城市在中国真正成为区划名称仅两三百年时间,在此之前,镇与村融为一体,小城镇看似城市的“缩影”,实则是乡村的“放大”。

他解释道,小城镇在农业生产、粮食稳定、农资供应等方面发挥关键的保障与引导作用。“村庄实际上只有基本业态,往往缺少产业,需要在小城镇上整合完成产业。因此城镇承载了区域产业功能,例如农产品的物流、冷藏等,以及城市端的基本服务功能,例如商超、银行、酒店、办公等。”

郑宇昌特别提到,要有效促进城乡融合高质量发展,镇一级的职能与人才架构也至关重要,“尤其是镇级的领导班子,由于镇级职能没有经济处置权而需要县级支持,他们更需要有统筹全域的格局和高度,才能把控好镇的发展。”

眼下,都市圈鼎盛发展,乡村振兴热火朝天。在实地调研中,张少康能明显发现,优越的政策设计使得城市内生动力不断,发展迅猛;而农村亦得到各级政府大力支持,呈现显著变化。相较之下,“夹缝中”的小城镇成了城乡融合发展、乡村振兴的薄弱环节。

多位受访专家对此一致认可。“如今,更多的小城镇在整个社会发展结构中处于一个洼地,城不像城、村不像村,在带动地区发展、解决社会问题方面未发挥应有功能。”余建斌表示,“在乡村振兴战略的大背景下,亟须重新审视小城镇的功能定位和建设目标。”

C

强镇

推动镇村一体谋划,融合发展

广东将全省1127个乡镇分为三类:综合实力相对较弱的600个乡镇列为重点帮扶镇,综合实力相对较强的301个乡镇列为巩固提升镇,经济较发达的珠三角7市所辖226个乡镇列为先行示范镇。

乡村振兴直观改善了农村凋敝的乱象,小城镇衰退的公共议题愈发突出。政府近年来开足马力破解这一难题。2021年6月,广东制定印发了《广东省乡村振兴驻镇帮镇扶村工作方案》《关于做好乡村振兴驻镇帮镇扶村组团结对帮扶工作的通知》,从镇级层面统筹镇村产业发展、基础设施、公共服务建设,推动镇村一体谋划,强镇兴村,融合发展。

据了解,“驻镇帮镇扶村”采取“党政机关+企事业单位+农村科技特派员+志愿者+金融助理”的模式组团结对帮扶,实现全省1127个乡镇、近2万个行政村全覆盖。广东计划5年筹措安排540.6亿元帮扶资金,促进镇村同建同治同美。去年8月,全省1000支驻镇帮扶工作队已全部入驻,队员达7000多人。

“从过去‘驻村帮扶’向‘驻镇帮镇扶村带富’转变,是将帮扶对象、帮扶力量、帮扶资源从行政村上提一级到乡镇,能更好地发挥乡镇上连县、下接村再接广大人民群众的纽带作用。”河源市交通运输局驻连平县溪山镇帮扶工作队队长张海杨告诉南都记者,从镇级层面统筹镇村产业发展、基础设施、公共服务建设,有助于增强乡镇的集聚辐射能力,提升县镇村协同发展、共同发展的水平。

肇庆市德庆县官圩镇驻镇帮镇扶村工作队副队长罗俊浩来自佛山南海区。在他看来,“从镇级层面统筹镇村发展,能够更容易调配资源,集中力量办大事,使得产业发展规模更庞大、更有竞争力,也更有效地降低产业风险。”

首先要从国家层面加强小城镇发展顶层设计,研究出台支持小城镇高质量发展的政策文件。其次,强化政策支持,创新体制机制,统筹推进相关配套改革,促进小城镇高质量发展。再就是加大国家层面的资金投入,鼓励和引导金融机构参与小城镇建设。并着力培养小城镇规划、建设、管理所急需的专门人才,建强专业人才队伍。

——全国政协常委、广东省政协副主席、广东省住房和城乡建设厅厅长张少康

盘活地权成为关键。搭建“城-镇-村”的振兴架构和“产-园-人”的联动机制,最终形成“产业聚集、园镇一体、城乡融合”发展格局。

——华南农业大学国家农业制度与发展研究院院长罗必良

小城镇固有的文化内核是小城镇的生命和灵魂,要将文化与现代人民生活有机融合,形成小城镇独特的文化标识,重塑地缘文化记忆。

——中国城镇化促进会城市与城乡统筹发展专业委员会副秘书长郑宇昌

以镇级统筹产业发展,更有利于发挥各村的产业优势。以镇为抓手,能够更好地将村子优势串珠成链,打造小城镇产业集群。

——华南农业大学经济管理学院副研究员余建斌

“强镇”三大方向

补短板、强弱项

根据《广东省乡村振兴驻镇帮镇扶村工作方案》,驻镇帮镇扶村工作明确了“五个提升”主要任务,包括提升脱贫攻坚成果水平、镇村公共基础设施水平、镇域公共服务能力、乡村产业发展水平,以及抓党建促乡村振兴水平,通过补短板、强弱项以全面推进强镇兴村。

今年初,连平县溪山镇一条环绕镇区的四级公路——宽6米、全长1.94公里的双向两车道公路顺利建成通车,两端连接G105国道。这是该镇第一条“白加黑”沥青路面,既大幅改善群众出行条件和人居环境,又推动溪山及周边村庄的各项产业发展。“根据镇域路网建设情况,今年我们重点规划产业布置,提升村级集体收入。”张海杨表示。

围绕肇庆市德庆县官圩镇党委政府中心工作统一部署,驻镇帮扶工作队正在大力统筹全镇资源发展优势产业。罗俊浩告诉南都记者,“我们通过产业调研,确定各村发展重点,再集中统筹发力形成优势产业”。

余建斌对此评价称,以镇级统筹产业发展,更有利于发挥各村的产业优势,“过去每个村都要建立一个主导产业,但各自为营,或同质化严重,或鱼目混珠。如今以镇为抓手,能够更好地将村子优势串珠成链,打造小城镇产业集群。”

统规划、强管理

国家统计局发布的《农民工监测调查报告》显示,2020年,我国跨省流动农民工7052万人,比上年减少456万人,下降6.1%;在省内就业的外出农民工9907万人,比上年减少10万人,与上年基本持平。省内就业农民工占外出农民工的比重为58.4%,比上年提高1.5个百分点。

罗必良表示,农业劳动力非农转移的新特征,为县域城镇化特别是以县城为载体的农村城镇化提供了新机会,也为全面推进乡村振兴提供了新契机。

余建斌认为,提升城镇化之下小城镇的吸引力,理应做好生产、生活、生态“三生融合”的规划体系和管理机制。

郑宇昌指出,由于小城镇建设一贯套用城市规划,在编制和管理上存在多部门与多规划的不一致、不协调问题,缺乏有效衔接与统一管理,政策多变也缺乏延续性,既不利于规划实施,也不利于小城镇的建设发展。

广东驻镇帮镇扶村工作明确,要加强规划引领,按照市、县(市、区)“一盘棋”规划和主体功能区定位要求,系统谋划、科学编制镇域乡村振兴规划,镇村一体谋划发展。

张少康建议,首先要从国家层面加强小城镇发展顶层设计,研究出台支持小城镇高质量发展的政策文件。其次,强化政策支持,创新体制机制,统筹推进相关配套改革,促进小城镇高质量发展。再就是加大国家层面的资金投入,鼓励和引导金融机构参与小城镇建设。并着力培养小城镇规划、建设、管理所急需的专门人才,建强专业人才队伍。

强赋权、巧激活

驻镇帮扶工作已开展7个月有余,罗俊浩感受最深的便是当地土地资源较为零碎分散,无法形成规模效应,“这需要通过土地集约等模式提高土地价值,以规模化生产有效提升单位产值,降低农业生产成本和风险,才能有效提升集体和农民收入。”

“我们发现,小城镇发展滞后,主要在于它的自主权小,包括规划权、决策权,特别是在土地使用方面。”余建斌指出,建设用地指标往往倾向于大城市、大项目,小城镇得不到倾斜,导致不少集体建设用地闲置。

为此,罗必良提出,盘活地权成为关键。他进一步指出“两条线索”,即搭建“城-镇-村”的振兴架构和“产-园-人”的联动机制,通过“以产业入园区,以园区扩镇容,以城镇带人动,以人动带地转”,推进土地集约化、产业园区化、人口集聚化,最终形成“产业聚集、园镇一体、城乡融合”发展格局。

此外,郑宇昌还看中小城镇固有的文化内核,称之为“小城镇的生命和灵魂”,“要将文化与现代人民生活有机融合,形成小城镇独特的文化标识,重塑地缘文化记忆。”

采写:南都记者 莫郅骅