钱要花在“刀刃”上 今年继续压减非刚性非重点项目支出

专家认为,下一步须建设效能政府,适当通过绩效管理,提高资金使用效率

根据预算安排,在连续多年严控中央部门支出基础上,今年继续压减非刚性非重点项目支出。同时,全力保障部门履职需要,教育、科技不纳入压减范围。

此次各部门的预算公开信息体现了上述要求。比如,国家体育总局一般公共服务支出2022年预算数比2021年执行数减少了40%,体育训练、体育竞赛等非刚性支出均有大幅压减。中国银保监会一般公共服务支出压减500万元,减幅33.3%。

“节用裕民显得更为重要”

今年102个中央部门全部以文字形式说明了贯彻落实过紧日子压减支出等情况。“加大项目支出预算公开力度,有利于督促各部门改进预算编制、优化支出结构、提高资金使用效益,也有助于集中财政资金办大事,更好服务党和国家大局,更好保障基本民生。”中央财经大学财政税务学院院长白彦锋说。

过紧日子,多部门压缩一般性支出,压减空间从何而来?

白彦锋告诉南都记者,今年我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,尽管去年全国税收收入大增,绝对值增幅度为11.9%,但相对增速仍较缓慢,尤其是税收负担在逐步走低,财政收支矛盾较大,“这种情况下需相应控制支出增速,以保证财政经济的可持续发展,中央部门保障重点支出,继续严控一般性支出,节用裕民显得更为重要。”

“提高资金使用效率”

但毋庸置疑的是,随着“三公经费”今年仅压缩五千余万,同比仅降1.1%,几乎已接近压缩临界点,今年中央部门大幅度压缩一般性支出,非刚性支出,未来中央部门经费压缩还有多少空间,如何进一步节流成为必须面临的问题。

中国财政科学研究院研究员白景明分析称,今年中央部门压减一般性支出力度较大,多个部门财政拨款收入较去年下降,但一味压缩也并非出路。他强调,在当前财政收支为紧平衡状态,收支矛盾较大的状态下,把钱花在刀刃上更为重要,下一步必须建设效能政府,适当通过绩效管理,提高资金的使用效率,“才能达到少花钱多办事的效果。”

“三公”经费

压减“三公”经费十多年后 中央部门今年再压减1.1% 在公布预算的102个部门中,今年有37个部门继续压减“三公”经费

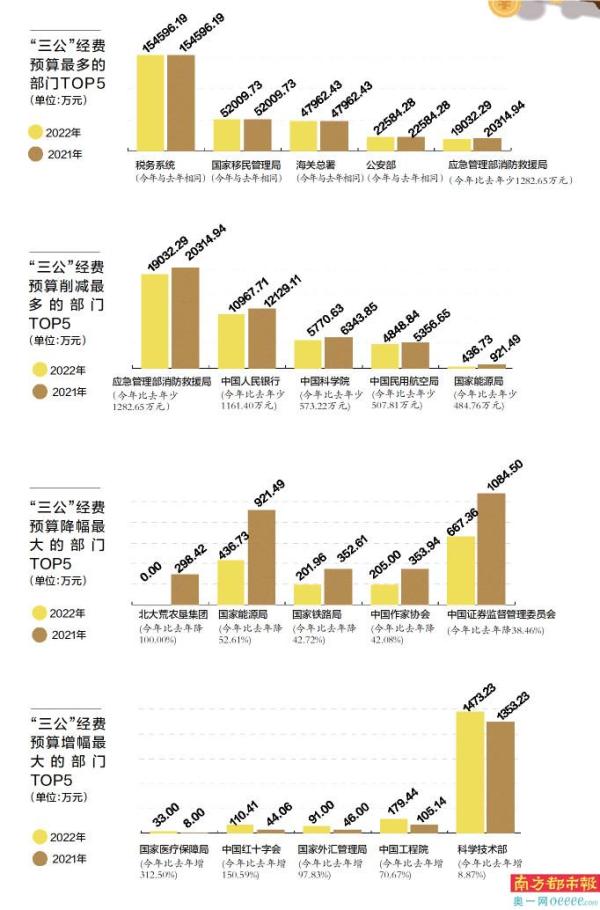

在连续10多年压减后,今年中央本级“三公”经费压减幅度已大幅收窄。3月24日,中央部门2022年预算集中公开,据新华社报道,2022年安排中央本级“三公”经费财政拨款预算53亿元,比2021年同口径减少0.59亿元,下降1.1%。与之对比,2021年降幅为6%,2020年降幅达到30.1%。

在公布预算的102个部门中,与去年相比,压减“三公”经费的部门从87个下降到37个,有59个部门的“三公”经费与去年持平。此外,增加“三公”经费的部门数与去年相同,均为6个。

这或许意味着,在多年的持续压减后,“三公”经费剩余压减空间已接近临界点。

1

37个中央部门继续压减“三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。2016年政府工作报告提出“各级政府坚持过紧日子”后,“三公”经费一直是主要压减的支出之一。

今年有102个中央部门公布了2022年预算,数个部门的“三公”经费变化情况也反映了收窄趋势。与去年相比,压减“三公”经费的部门从87个下降到37个,有59个部门“三公”经费与去年持平。此外,增加“三公”经费的部门数与去年相同,均为6个。

观点 压减经费前提是保持政府正常运转

中国财政科学研究院原副院长、研究员白景明认为,“三公”支出是政府运转中的必要支出。“确实有些部门与去年是持平的,但这也是正常现象。”他称,“有些部门每个年度具体情况不一样,可能今年恰好用车多了一些,恰好因公出国的任务多了一些,那么‘三公’经费压减的空间可能就不大,或者持平。”

他认为,压减经费的前提是保持政府正常运转,政府需要多少钱就花多少钱,严格管理。

2

两部门“三公”经费压减超千万元

今年对“三公”经费的压减,主要来自37个部门。

37个部门中,有2个部门压减幅度超过千万元,分别是应急管理部消防救援局和中国人民银行(注:中国人民银行不使用财政拨款,其“三公”经费预算属于非财政拨款三公经费)。有14个部门压减幅度在100万-600万元间,有11个部门在10万-100万间,还有10个部门压减幅度低于10万元。

从压减幅度看,有4个部门“三公”经费降幅超40%,分别为北大荒农垦集团有限公司(100%)、国家能源局(52.61%)、国家铁路局(42.72%)、中国作家协会(42.02%)。而在去年,降幅超过40%的部门有10个。

分析 “三公”经费降幅最大的为公务接待费

总体上看,今年中央本级“三公”经费降幅最大的为公务接待费,下降2.8%,减少0.08亿元。其次是因公出国(境)费,下降1.6%,减少0.11亿元。公务用车购置及运行费下降0.9%,减少0.4亿元。需要说明的是,因中央派驻地方机构经费保障体制改革,部分地方经费基数上划中央,调整后2021年同口径预算数为53.59亿元。

3

6部门增加“三公”经费 多与外事活动有关

在压减“三公”经费的大背景下,每年也会有个别部门因实际工作需要增加经费。据南都记者梳理,今年有6个部门“三公”经费增长,分别是科学技术部、中国工程院、中国红十字会、国家外汇管理局、国家医疗保障局、国家广电总局。

其中,科学技术部、中国红十字会和国家医保局“三公”经费上涨多与外事活动有关。例如,中国红十字会解释,“三公”经费增加,主要是参加红十字会与红新月会国际联合会全体大会。国家医保局也解释,增加的“三公”经费主要用于保障疫情形势好转后医保领域重要国际会议等活动从线上转为线下,保障重要出访任务。

中国工程院和国家外汇管理局增加“三公”经费,主要与公务用车购置及运行有关。对此,国家外汇管理局称,拟更新一台非执法执勤特种专业技术用车。中国工程院情况特殊,其2021年公务用车购置及运行费使用结转资金安排,2022年恢复使用当年财政拨款预算安排,因此呈现增长态势。

此外,国家广电总局“三公”经费较去年增加5.25万元,达到3150.58万元,该部门称“与2021年基本持平”。

观点 不能“一刀切” 钱要用在“刀刃上”

从当前数据看,经历了十多年的持续压减,“三公”经费的压缩空间已趋于有限。近年来不断有观察人士谈及,“三公”经费并非越少越好。上海财经大学副教授于洪此前在接受南都记者采访时表示,不能“一刀切”认为“三公”经费多还是好或者少还是好。“钱要用在刀刃上”,只要能有效发挥政府职能,就应予以保障。

不能“一刀切”认为“三公”经费多还是好或者少还是好。“钱要用在刀刃上”,只要能有效发挥政府职能,就应予以保障。

——上海财经大学副教授于洪