布袋木狮舞 又萌又神秘

粤北瑶寨村落非遗项目,表演祖先迁徙经历

主播陈诚和木狮舞传承人李金卫合影。

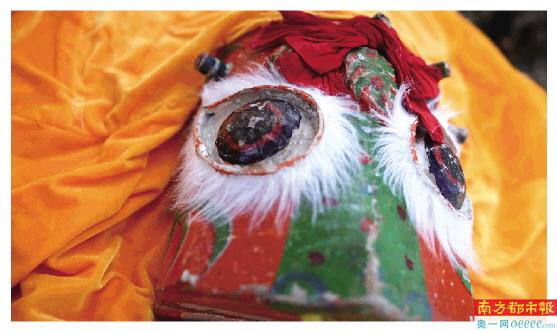

布袋木狮舞狮头特写。

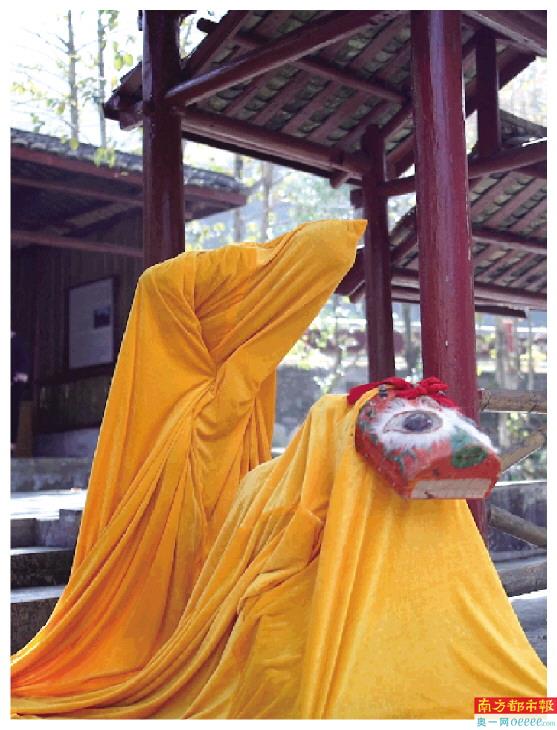

主播陈诚体验布袋木狮舞,师傅在头部,陈诚在尾部,这个动作是敬礼。

去年,第五批国家级非物遗代表性项目名录公布。在这最新一批国家级非遗名录里,广东有一项狮舞项目,足够新奇,足够小众。“进击的非遗”来到连州三水瑶族乡挂榜村,探寻粤北瑶寨村落里的神秘非遗项目——布袋木狮舞。

探访粤北瑶族村落

“村子这几年变化很大,带你们逛逛”

从清远连州市区驱车50分钟左右,行过省道、县道,三水乡挂榜村映入眼前。三水乡挂榜村文化站站长高旺娇在村口迎接我们,“瑶族村子这几年变化很大,带你们逛逛”。

山坡上瑶族村庄错落分布,其间的米黄色房子也刷上了瑶族特色的刺绣图案作为装饰。布袋木狮舞非遗基地和挂榜村隔着一道山谷,从基地望去,天光云影落在村庄东边上山的竹林,在一片绿色间跳跃着金色的闪烁。挂榜瑶寨不仅入选“连州新八景”,还在2006年被广东省旅游局评为“广东省最美乡村”。

著名的粤湘古驿道也从该村南门经过,在抗日战争时期,游击队多次经此道宣传抗日并开展游击战争,挂榜村民常为游击队员送粮送物,为革命事业作出了贡献。1990年4月,挂榜村被省政府批准为“红色根据地”老区。

在如此有少数民族风情的村庄中寻找非遗表演,我们对布袋木狮舞有了更多好奇。全国境内独一无二的道具舞蹈、连州瑶族历史的活化石……这些形容只是遥远的光环,只有身处瑶族古村,才对这项非遗项目现场表演的震撼力有更深的体会。

揭开木狮舞面纱

动作套路表达长途迁徙的景色和故事

嘹亮的唢呐、明黄的色块、多变的形态和怪异的狮头造型,布袋木狮舞表演正式开始。在唢呐、大小镲、笛子等乐器营造的氛围中,木狮狮头随音乐节奏向不同方向甩动咬合,而藏于狮被下的舞者,则摆出各种夸张的造型,时而傲娇地叉腰、时而乖巧地趴下,狮头和狮身的表演者相互配合,展现出多种神态。

为什么这里的木狮狮头造型如此特别?这些动作除了表现木狮神态还有别的含义吗?村民们学习表演木狮舞的动力是什么?关于布袋木狮舞,还有很多谜底等待“破译”。

“这个表演大多来自于瑶族祖先迁徙的片段。”高旺娇的一句解释点醒了我们。理解布袋木狮舞,必须先理解瑶族祖先迁徙的往事。瑶族早在隋唐时期就已迁徙至连州,目前集中分布在瑶安和三水两个民族乡。在祖先迁徙过程中发生的故事也由木狮舞的动作所记载。表演者李金卫介绍:“每个动作套路都有它的含义,主要是表达长途迁徙看到的景色和发生的故事。”

李金卫手中的狮头,长约40厘米,宽约25厘米。拿在手里并没有想象中沉重,“是泡桐木做的”,李金卫看出了我们的疑惑。整个木狮狮头是长方形,分上下两块。上为狮子面部,头上的五个锥角保留了布袋木狮舞由舞龙犬演变而来的痕迹,下半部分则是狮子的下腭唇齿。上下部分碰撞时,就会“哐”的一声。此外,木狮还有白色的“长睫毛”,泡桐木中雕刻出的木狮眼睛被一圈白色长须包围,和黑色的木狮眼珠形成鲜明对比。

木狮狮头上还有一段红绳结,高旺娇介绍:“如果舞得好,以前各村寨就派代表给狮头披挂红布。”不难看出李金卫手中的狮头已经获过不少奖赏。

古老舞蹈重新“年轻”

表演队新成员都在35岁左右,日常在外务工

对于李金卫来说,秋收时节是他最忙的时候。不仅要割稻收谷,还要在田间地头表演木狮舞,他是C位,参与这项真正接地气的表演,也能给他带来实在的经济收入。

几年前,三水乡文化站站长高旺娇对布袋木狮舞的传承有很多担忧。她曾对媒体表示,“年轻人都在外面打工养家,布袋木狮舞表演者的年龄平均有五十岁左右,所以对挖掘布袋木狮舞来说,存在很大困难。还有就是经济来源,从这个表演方面、排练方面,都存在着很大的困难。”

在2005年举行的首届连州国际摄影年展上,首次在中外游客面前展演的布袋木狮舞以其神秘、古朴、原生态的风韵,吸引住了中外的摄影师和嘉宾。随后的历届摄影年展期间,挂榜瑶寨每年都有上百名摄影师、游客前往采风,一睹布袋木狮舞风采。

2019年,依托200万元省扶持村级集体经济试点项目资金,三水瑶族乡在挂榜村新建了非遗项目传承基地、四合院、木屋别墅等。

现在,曾经“老龄化”的布袋木狮舞已找到接班人,本次“非遗探秘之旅”中,我们见到的表演队成员都在35岁左右,日常收入以在外务工为主,每场木狮舞演出则会得到相应补贴。

布袋木狮舞表演、瑶族风情体验、竹林冰挂赏景,山水瑶族乡挂榜村的特色景观成了一块旅游招牌,而旅游产业的发展不仅能为非遗项目提供资金支持,还能激发村民主动学习的动力和热情。

唢呐声、歌唱声里,布袋木狮舞不仅展示了独特的瑶乡特色,还带我们回到千百年前的瑶族祖先迁徙的故事氛围中。这项神秘又接地气的非遗项目,也将在传承中发展出更多可能。