钱锺书和《围城》译者荒井健的通信

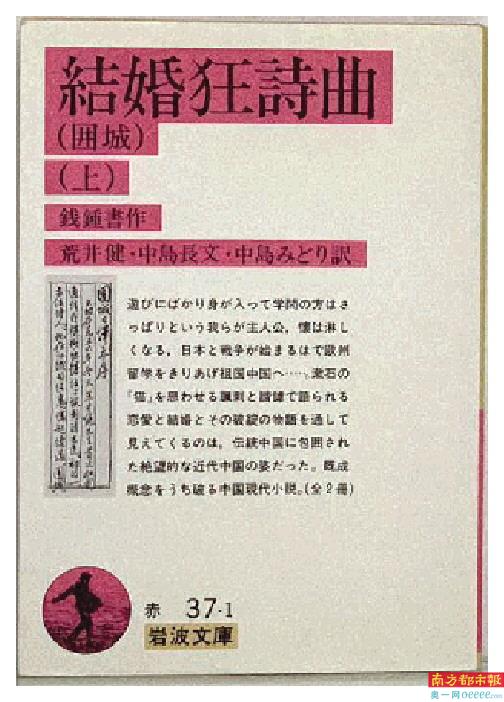

荒井健、中岛长文、中岛碧译《围城》日文版封面。

□范旭仑

一

北京《文学研究》一九五七年三月号刊登《宋代诗人短论(十篇)》(“这是从即将完成的《宋诗选注》里摘录出来的”),荒井健那时二十八岁,在京都大学从吉川幸次郎、小川环树读博士,看到后,写信给作者,委婉地讨要《宋诗选注》以及除《谈艺录》以外的著作。末了问陈三立的忌辰。另寄一篇几番称诵“智慧博学的钱锺书先生说”的长文《李贺诗论》请教或投报。钱默存先生往往有信必复——

荒井先生撰席:

忽奉损书,不胜感愧。承惠大著李昌谷论,尚未入手,先此道谢。弟选注宋诗,已付排印,明春当可问世,必呈正于通人也。拙作寥寥无几,有长篇小说一种,十年前贵国出版家曾来函请译为日文。至考论文学,舍英文数篇而外,唯《谈艺录》一编——殊多舛漏,随时订补,十得五六。乃蒙称引,芒背泚颡矣。散原殁于丁丑一九三七之秋,弟时旅学欧洲,传状碑志,皆失网罗,惟睹一挽诗,足资掌故,录如别纸。又忆有张慧剑者作《辰子说林》,虽流俗短书,而载散原晚岁一二轶事,尚可徵信。若饮冰室、石遗室、今传是楼诸诗话,皆及散原,则从者之所夙知矣。匆复即问

近佳不一 钱锺书上 九月一日

十二年前于友人处睹《海藏楼未刊诗》稿,中有《哀陈伯严》一首,世所未见,即录奉。其词曰:“一世诗名散原老,相哀终古更无缘。京尘苦忆公车梦,新学空传子弟贤。别派江西应再振,死灰燕北岂重然。胡沙白发归来者,会有庐峰访旧年。”“新学”句下忆有注云:“一棺在堂,阒焉无人。伯严诸儿皆治新学,其效如此,为之浩叹。” 此上

荒井先生 钱锺书又及

作于一九八一年七月的《围城日译本序》谓“大约在一九五六年冬天,荒井健先生首次和我通信”,误——也许钱先生有意回避一九五七年秋天。

两周后,钱先生收到《李贺诗论》抽印本(《中国文学报》一九五五年十月号),再复:

荒井先生撰席:

半月前奉复一书,并答垂询《散原精舍诗》作者数事,想已达。顷得惠赐宏文《李贺诗论》,自惭不解贵国语文,看雾里之花,窥管中之豹,亦于先生之致密精湛,惊叹倾倒矣。86页注一“长吉鬼才”始见王得臣《麈史》卷中记宋祁语,王琦注稗贩不足据。87页注十七,弟生于一九一〇年十一月。谨闻。即颂

秋祺 弟钱锺书上 九月十七日

荒井健回函道谢,并云:“敝国出版家尝请译尊著《围城》无成;健甫购得之,拜诵一过,博奥渊懿,莫测其兆。此之谓学人之作乎?至于用笔之妙,光彩烂斑,尤极离奇。健窃有意于翻译;成否虽未可知,若赐允许,幸甚。”又云:“‘长吉鬼才’之说,容或以《南部新书》丙所称为初见欤?未知究竟,谨再取正。”

钱先生答覆:

荒井先生撰席:

奉手帖,文词雅炼,有唐人书简之风,倾倒之至。“长吉鬼才”之语,确见吾家希白《新书》中;真所谓数典忘祖,贻笑于大方者也。半月前驰书知好,询散原翁事,乃知其生于咸丰三年九月二十一日,殁于民国二十六年农历八月十一日,其家未撰行状,亦未乞人志墓——海藏“新学”之句殆亦为此而发。并以报闻。十年前欲译拙作者,忆名国崎抑冈崎秀夫。自愧老而未成,壮已可悔,重劳生花之妙笔、成春之圣手,折煞折煞!贵庚几何,大号为何两字,乞便中示知,以慰天涯比邻之慕。专复即颂

近祉 弟钱锺书手白 十月二十七日

《谈艺录》的“宋景文论长吉有‘鬼才’之目”,补订本改作:“《麈史》卷中记宋景文论长吉有‘鬼才’之目”,又补订:“齐己《酬湘幕徐员外见寄》云:‘诗同李贺精通鬼,文拟刘轲妙入禅。’钱希白《南部新书》丙载世以‘李白为天才绝,白居易为人才绝,李贺为鬼才绝。’”

“驰书知好”,钱先生致李宣倜笺道及:“有迻译拙著之日本学人,遗书询散原翁生卒年月;自惭寡陋,乞邻而与,重劳长者,悚惶之至,后承龙忍寒丈相示,已复之矣。”“迻译拙著之”是自张门面语。

冈崎俊夫欲日译《围城》事,早见载于一九四八年十一月三十日《大公晚报》陈《围城东迁》:“作家钱锺书所著《围城》(晨光版),将有日译本问世。上月由内山完造来函与原作者商洽,已得同意。日译本正由国崎俊夫翻译中。按《围城》一书出版后,颇引起文坛注意,毁誉不一。”也把译者名弄错。冈崎俊夫一九五九年卒,一九五二年翻译出版了和《围城》同时的李广田《引力》、巴金《寒夜》。

荒井健于十二月三十日复书,略云:“来谕所谓国崎秀夫疑是冈崎俊夫,供职东京朝日新闻社者。尊著译文,未闻成书。既承允许,拟开春即下手迻译,将博一笑。健生于一九二九年。”钱先生没记住他的生年,《围城日译本序》误言“荒井先生那时候刚三十开外”。

二

近一年后,钱先生寄赠《宋诗选注》,扉页留言:

拙作至今始出版,谬误殊多,后悔何及!遵命奉一册,以践宿诺,幸为我藏拙焉。弟将迁居,赐函乞寄西郊北大中关园27号王岷源先生转交可也。匆此即上

荒井先生文几 钱锺书上 十一月二日

荒井健十二月十八日答谢,欢喜赞叹之馀,“惟于永嘉四灵,似有宜补处:叶水心《徐道晖墓志铭》记其殁年,赵师秀《二妙集》亦见《读书附志》与《汲古阁珍藏秘本书目》二书”。

八个月后,钱先生方才回信:

荒井我兄先生撰席:

去冬有事远役,岁除返京,得读手教,忻感无既。久稽作答,歉甚。弟已迁居城中东四头条一号科学院文研所宿舍七号,敬以奉闻。承是正两事,至当不可易。感佩感佩!《二妙集》虽见书目,弟未睹其书,故用方虚谷说耳。同志诸君评骘拙书之文,义正词严,而自愧颛愚,殊无领悟。即如文山《正气》一《歌》,排比近俗调,于石徂徕《击蛇笏铭》,尤伤蹈袭,诚未敢随众叫好。一笑。以出版社须再版,于注解颇有补订,即以手批本一册寄赠,孙虔礼所谓感惠酬知,将来印本便不再奉贻矣。小川先生烦代致意。将来再版后当以印本托君转赠小川先生一册。生平东涂西抹,文字太半散失,乃蒙烛照数计,惟有皇愧。然弟在牛津大学得学位之论文,居然遗漏,则又如龟之藏六,自喜奸黠矣。与君神交,把晤无期,能惠我摄影一枚,聊慰輖饥否?即颂

暑安 钱锺书再拜 八月一日

“远役”,十二月初至明年二月初钱先生给下放河北昌黎劳动改造。

《二妙集》今仅存明钞本,不能算“是正”。钱先生赠小川环树的手批本于徐照篇已改“生年死年不详”为“生年不详,一二一一年死”,眉识:“荒井健先生指正。”钱先生一九五五年五月作《槐聚日札》第四百八十二则,已考论《水心集》卷十七的《徐道晖墓志铭》,没有在意末句“嘉定四年闰月二十三日,距卒四十五日”——“至于作者之身世交游,相形抑末,馀力旁及而已”。

《正气歌》云云已见于《容安馆日札》第六百十五则论《文山先生全集》。

说荒井健著录自己的篇目,似出误会,荒井健只于首次通信道及“大著除《谈艺录》外尚有数种”。

钱先生张口索讨后辈的照相,我不知道第二个事例。

三

整整二十年后,“性本爱朋侣,寄书恨路长”的钱默存主动投书荒井健——

荒井先生著席:

音问久阔。前年小南[一郎]君惠书,得知佳况,即属以拙著《管锥编》抽印本转呈教正。今春黑川[洋一]君来京,亦请寄声。与先生神交三十载,而把臂无缘。世界从来缺陷,此其一例也。昨日忽有友人持示一九七五年、七七年《风飚[sic.]》杂志,始知如椽大笔迻译底下小书,受宠若惊,被荣愈愧。敬上一笺,聊达谢意。此书第一英译本出Jeanne Kelly女士手者,今秋在美出版,第二英译本尚未了事。去秋在意晤V. Sorokin君,云方译为罗刹语,比闻亦就矣。拙著陆续杀青,当请益于有道也。专布即颂

近绥 钱锺书敬上 八月五日

“昨日”云云,《围城日译本序》作“一九七七年冬天,有朋友给我看日本京都出版的《飚风》杂志三期”。钱先生一九七九年八月二十五日与郑朝宗书亦云:“近有人示日本《飚风》月刊[sic.]连载《围城》日译,出京都大学教授荒井健手。”不懂钱先生为什么要更改年月。于万维网得见钱先生复董衡巽便笺(署八月一日):“日本杂志既非现成凑手,便作罢论。此亦好名之心不除,未能免俗也。”这“日本杂志”安知不是《飚风》?果尔则“朋友给我”云云恐怕靠不住。“这种东西送来了就看看,我并不大好奇”(一九七八年十二月二十日致吴泰昌函),这才是堂堂大学者的风度。

《围城日译本序》接着说:“一九七五年十月号刊载荒井先生的《围城》译文第一章,这够使我惊喜了。又看见一九七七年十月号第三章译文的《附记》,我十分感愧。一九七五年左右,国外流传着我的死讯。荒井先生动手翻译《围城》,寓有悼念的深情;他得知恶耗不确,特地写了《附记》,表示欣慰……荒井先生准觉得他和我有约在先,一定要实践向亡友的诺言。”一九八○年十一月十日在京都大学,钱先生也说(见杨昆岗据录音整理的《钱锺书先生谈文学》):“我跟贵校中国文学部的荒井健先生也很有交情。在刚解放的时候,荒井健先生写了一篇文章,讲李贺的问题,引了《谈艺录》的话,跟我写了一封信。他又说看了我的小说《围城》,很欣赏,希望能翻译。我回了信,以后就没有通过信了……人家送给我看,就是《飚风》杂志,我看见荒井健先生翻的《围城》,并且,他讲他听见消息说我死了。写的语气非常之感动人。”第二年四月六日答记者问(彦火《钱锺书访问记》)亦云:“荒井健教授在二十多年前已与我通讯了,后来听说‘钱锺书死了’,为了纪念我,他便赶快翻译起我的《围城》来了——他在日译本的前面也谈到翻译《围城》是为了纪念我。”历史爱开玩笑,一九六六年六月号的《対話》就已刊登荒井健《围城》译文第一章,包囲された城,第二章刊于一九七〇年三月号。

荒井健没有回信。

翌年十一月,钱先生随梅益等访问日本国三周。回家一个月,连寄两函——

荒井健先生教席:

七十残年,始获相见,何其晚也!万里远来,只能再面,何不数也!然而人事多乖,得斯已幸;称心易足,慰情胜无。君把别时,吟义山句,弟亦黯然,惟默诵渊明语以自解,所谓“退一步行安乐法”耳。出东京时,岸阳子女士介立间祥介君来晤,言欲译《围城》,弟告以圣手已先命笔,渠颇废然。二十二日夜返国。案头睹重印本样书,忽忆尊嘱,亟挂号寄与中岛长文君,媵以短笺,并请其转呈一册,且将敝寓地址及电话告之。迄今十日,尚如泥牛入海、银瓶落井也。昨日样书齐来,即分邮桑原[武夫]、小川两翁。不识托中岛君代致左右者未付浮沉耶?黑川、小南、深泽[一幸]皆少年英髦,未合以底下短书教坏之。《旧文四篇》将再版,稍有增订,印刷亦视初版较胜,会当奉君,并乞分致三贤。归来殊惫,老懒愈惮远行;明年本拟赴西德,决意陈乞免役。倘天从人愿,从者惠临敝邑,当恭候图良觏,言及此已神驰矣!俗务丛脞,草草道意。好风有便,毋吝佳音!专颂

著安不备。钱锺书上 十二月五日

荒井健先生教席:

三周前上一函,想达。中岛长文君音讯杳如,不识何故。深悔拙著未迳寄足下也。立间祥介君愿据《围城》重印本迻译。倘中岛君无暇或不屑动笔,弟拟答立间君,请其与先生接冾。或萧规曹随,或楚帜汉易。望复示为感。费神至愧!专贺新禧不备! 钱锺书敬上 廿五日

钱先生急性子,亟“望”日译《围城》之成。译者呢,不慌不忙,“学得无愁天子法,战书虽急不开封”。其实,荒井健的不“复示”,不是忍心,非想卖关子,多分缘于不怎么会作“唐人书简”——起初几通手札尚赖老师点定,如他自己袒露的。

中岛长文呢,钱先生复李景端简一九八一年三月二十九日:“五月初已与拙作日译者夫妇约定来华商谈译文中疑难”,又一九八三年十二月十四日:“日来有中岛长文君来商订日译《围城》稿”。《围城日译本序》改定本遂作:“还和后起的优秀作家中岛长文、中岛碧伉俪合作”,“通过荒井先生、中岛夫妇的译笔”。

四

七年暗中换,一九八八年一月五日,荒井健忽然“不吝佳音”:“大著《围城》日译本二三两月内才可印成。即拟三月杪偕中岛君夫妇等五人至燕京,当趋尊前,奉呈一部。”

荒井先生著席:

忽奉手毕,惊喜交集。拙著承大匠迻译,化气为丹,点铁成金,未足为喻,感刻曷已!贱躯仍未全愈,月底尚须住医院动小手术,所望从者来京时已能倒屣恭迓耳。力疾草复不尽,顺叩

年禧 钱锺书敬上 一月十二日

北京交道口有一高级理发馆,名曰“围城”,橱窗内化妆品外,陈列拙著一册。见者纷纷函告,以为奇闻。亦谈助也。又及。

这“惊喜”绝对真实。荒井健照旧未回复。两人的通信到此为止。钱先生以“奇闻”“纷纷”告人,如一九八七年十二月三十一日复邓绍基柬:“理发店事,兄已得三处来函报之,置之一笑也可!”柯灵《促膝闲话中书君》亦道之津津。

二〇〇三年十二月,荒井教授在《飚风》发表《钱锺书书信九通》,公布和解释了他与钱先生来往信札。