“千万续订费”引关注 知网再陷风波

年营收逾11亿 所付稿费却微乎其微

知网再次因价格过高引发争议。

近日,一张落款为中国科学院“文献信息中心”的通告截图被网友多次转发。通告显示,同方知网技术有限公司从4月8日起暂停中科院对CNKI数据库的使用期限。

双方矛盾主要集中于知网数据库的订购价格多年来始终维持较高涨幅,去年更达到千万级别。2022年,中科院文献情报中心与知网历经多轮“艰苦”谈判后,后者仍坚持近千万的续订费用,给出的集团组团方案在成员数量、单家价格方面条件相当“严苛”。因此,中科院文献情报中心正在考虑通过万方、维普等数据库形成替代保障。

4月19日下午,知网针对这一事件在网站首页发布说明,表示2021年度协议期满后,双方商定延长服务至3月31日。在4月1日之后的过渡期,知网服务未出现停止或中断的情况。知网也将继续向中科院提供正常服务直至2022年度协议签署并启动服务。

该说明还补充称,今年中科院文献情报中心对知网等部分数据库的采购模式进行了调整,由统一集中模式变为由需求的院所组团联合采购,双方经过友好协商计划在近期完成2022年协议签署工作。

争议

01 涨价快、内容缩减

这不是知网第一次遭遇“尴尬”局面。过去数年,多家高校机构都发声明称其涨价过快、服务内容缩减,令知网陷入“店大欺客”的争议。

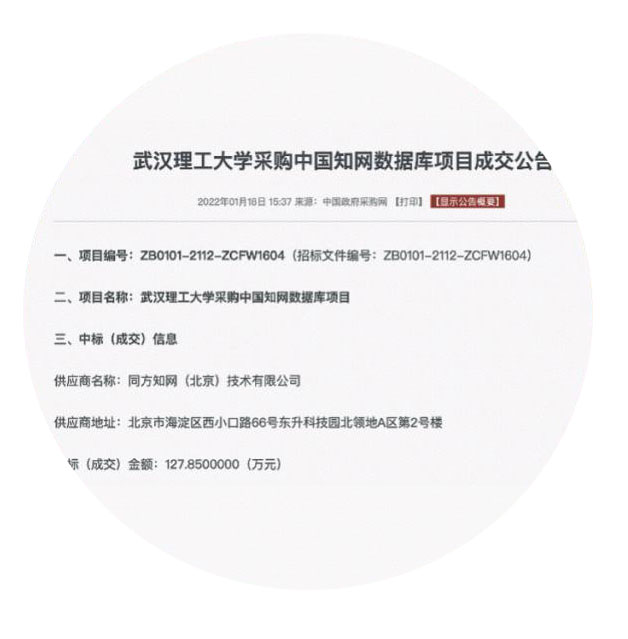

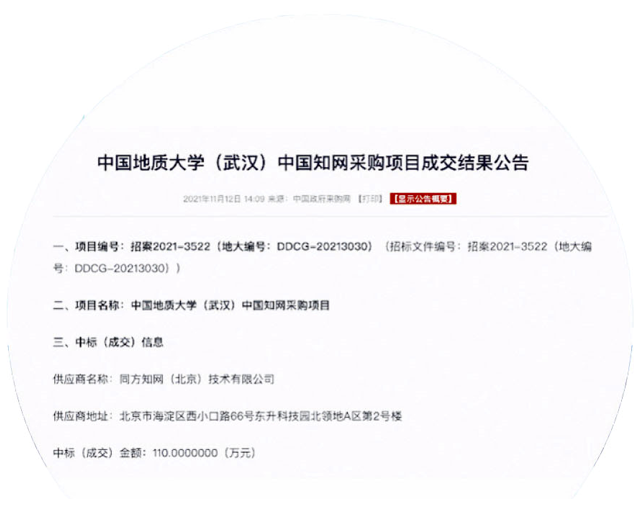

北京大学、武汉理工大学、南京师范大学、太原理工大学、金陵科技学院、集美大学等至少六所高校均因价格问题而公告暂停使用。武汉理工大学曾列出一组数据,自2000年以来,知网给该校的报价每年涨幅超10%,从2010年到2016年的涨幅达132.86%。

广州图书馆也在2019年公示知网服务缩减的变动。由于知网将部分期刊的网络与纸质发行合并,从《中国学术期刊(网络版)》数据库中剥离,广图读者将无法在馆内全文下载这部分期刊。

停用收录8540种中文学术期刊的知网,毫无疑问对高校学生及机构研究员造成影响。

接受采访的中科院文献情报中心相关负责人表示,知网对研究生的学习和研究工作影响很大,特别是研究中国问题的文科类。但对高级研究人员影响则不大。

一位中科院某研究所博士生告诉南都记者,“停用知网对我专业影响不算大。因为平时主要看外文文献,要求发表的也是英文期刊。”

但不少高校学子与科研人员表示,知网费用高昂。广东某高校大四学生小雅告诉记者:“我们学校订购维普来查重毕业论文,学生有两次的免费名额,很多人不够用,会自费再去查,但是大多会继续用维普,因为价格较低,知网最便宜的套餐,对于我们这种一万字的毕业论文,查一次就需要一百多元。”

教育学专业的学生衣衣则告诉记者,即使学校订购了知网,也还是存在很多不便利,“知网订购不是一劳永逸的,除了基本资源库,还要买各大报刊,这些是学校可以选择订购的,我们学校以理工科为主,关于教育类的很多报刊没有订阅”。

因为独有性,学校与学生都避免不了选择知网,但又因为较高的费用,让学生与学校都止步于很多知识内容。

02 订阅价格与使用量挂钩

公开信息显示,前述六所高校经历了短暂的停用后,又陆续恢复了对知网数据库的使用。尽管中科院文献情报中心已考虑维普和万方数据库形成替代保障,前述相关负责人也透露,由于规模差异,两者尚且无法完全取代知网。“知网数据库量的规模要大于其他二者的合计,价格必然高。”

这些都表明了知网在中文学术数据检索和下载服务领域的市场控制力。

南都记者登录政府采购网查询发现,不少高校和机构在今年一月已完成对知网数据服务的年度购买,价格从几十万到百万不等。

其中,北京师范大学成交金额为193.35万,清华大学为188万,中国人民大学164.79万,南京大学103.4万,复旦大学82.5万。

同类数据库采购中,知网的价格也足以显现其资源优势。比如,中南民族大学花费72万采购知网数据库,万方数据只需13万,超星发现系统、超星读秀知识库23万,Spischolar学术资源在线、纬度学科信息服务平台需18.4万。

相比之下,为何中科院的订阅价格能翻十倍至千万?前述中科院文献情报中心相关负责人解释称,数据库商通常按使用量定价。中科院系统是系统内单位组团购买,用户规模全国最大,阅读下载量也最大,自然价格更高。

除使用量外,价格的差距还取决于购买方案,购买方根据自己需要从知网上百个子库中进行选择。

03 稿费过低,知网“空手套白狼”?

知网备受争议的原因并不单单是它价格高昂,涨幅过高,还在于通常涨价原因是成本增加,但是知网对于期刊文章和硕博论文所付的稿费微乎其微,甚至“空手套白狼”,未经过作者授权收录论文。

如武汉大学刘春波的博士论文《舆论引导论》,下载量为两万多次,下载费用为每本25元,据悉可为知网带来近60万的收入,但刘春波本人表示他仅仅拿到了价值400元的知网充值卡和100元的现金奖励。

2021年年末,知网还因擅自收录中南财经政法大学退休教授赵德馨100多篇论文,并且未支付一分钱稿费,而被教授提起诉讼。当时“知网擅录九旬教授论文赔偿70多万”的话题一度登上热搜。尽管最后赵德馨全部胜诉,累计获赔70余万元,知网也表示“将积极处理赵德馨教授作品继续在知网平台传播的问题”。

赵德馨教授再度发声表示:“知网发布说明向我道歉后,从没跟我商量过论文上架的事情。”目前,赵德馨教授被下架的100多篇论文在知网查找不到。

04 毛利率高,年营收超十亿

据悉,中国知网关联公司《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司成立于1997年12月,注册资本3000万人民币,法定代表人为王明亮,经营范围含社会科学、科学技术、文学、艺术(含动画、图片)、教育内容互联网出版业务等。

天眼查App显示,该公司由清华控股有限公司全资持股。2014年4月,其企业名称由《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社变更为《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司,同时,企业类型由全民所有制企业变更为有限责任公司(法人独资),注册资本由100万元增至3000万元。

据知识产权信息显示,该公司有“一种基于大数据技术的论文写作方法”“一种面向大众的自助编纂出版方法”等多条专利。

值得注意的是,根据天眼查的风险信息提醒,该公司涉及上千条法律诉讼,其中,该公司作为被告的近800条信息中,案由为著作权权属、侵权纠纷和侵害作品信息网络传播权纠纷的超过700条。

根据公开资料显示,2017年知网收入9.7亿,毛利率61%,最高时达到72%。2020年财报显示,营收已达到11.6亿元。

延伸阅读

知网“一家独大”的背后

众所周知,知网是目前国内最大的学术电子资源集成商,收录了95%以上正式出版的中文学术资源,这是万方、维普等其他同类型数据库所不可比拟的优势。

正因如此,虽然高校和科研机构对知网的一些行为心生不满,但大多只是“敢怒不敢言”。

那么,到底是什么导致了知网“一家独大”的局面?这就要回到知网创建的初始。

1999年,知网的前身“中国期刊网”由清华大学、清华同方发起,后更名为中国知网,以实现全社会知识资源传播共享与增值利用为目标。作为“中国知识基础设施工程”建设项目,知网一开始就得到了相关部门、科研院所、出版机构的支持。

在当时,人们对版权的概念认识尚浅,知网得以借助“独家授权”,将众多学术资源收入囊中。

如今,基于国内文献检索领域的主导性地位,知网往往只需低廉的成本,就能通过学术期刊获取版权。

不过,这一过程存在很多不规范的地带。一些作者并不知道自己的作品被知网收录,前文提到的赵德馨教授就是如此。

统计数据显示,截至2019年,知网全文期刊数据库收录的独家与唯一授权期刊3964种,占我国期刊总量达43%。

这也让不少人对知网是否涉嫌“垄断”产生了疑问。对此,今年3月,国家市场监管总局反垄断一司回应称“正在核实研究”。

不只是知网,一些国外知名数据库也存在“垄断”争议。与国内数据库不同的是,这些知名的国外数据库主要围绕自有的期刊建库。

拿学术出版业巨头爱思唯尔来说,其拥有《细胞》《柳叶刀》和《新科学人》在内的2000多家学术期刊,可以说有着不可撼动的地位。

由于巨额的费用,加上捆绑出售数据库等原因,英国数学家威廉·蒂莫西·高尔斯曾于2012年发文号召抵制爱思唯尔,要求不在爱思唯尔旗下的期刊发表论文、不做审稿人、不担任编辑,得到近两万名科学家的支持。

近年来,哈佛大学、麻省理工学院、纽约州立大学、美国加州大学等多所高校接连对爱思唯尔表示不满,进而终止合作。

轰轰烈烈的抵制热潮,甚至促成了人们对免费下载网站的支持。2011年,哈萨克斯坦程序员埃尔巴金建立了Sci-Hub,用户无需事前订阅或付款,就能够使用原本存放在付费数据库的学术资源。

很快,Sci-Hub得到印度、印度尼西亚、巴基斯坦、伊朗等发展中国家的欢迎。从另一个角度来说,这一现象反映了人们对知识开放获取的呼吁。