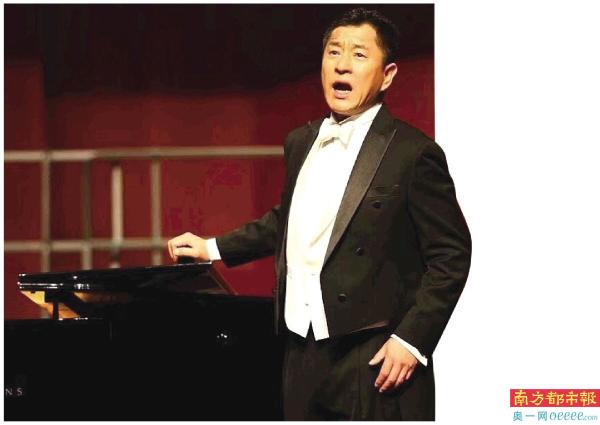

著名男高音歌唱家、声乐教育家杨岩:

“连鼓励带吓唬式教育”带出弟子屡屡敲响金钟

人物名片

杨岩

著名男高音歌唱家、声乐教育家、星海音乐学院教授兼声乐歌剧系歌剧中心主任、国际歌剧教育学会副主席、中国声乐家协会执行主席、广东省音乐家协会副主席。

杨岩的第一届学生方奕,在2017年时为其制作了一张专辑《柔声倾诉》,在封面背后的小记上写道:“为老师制作专辑是我多年的心愿,也是我的荣幸。挑战、创新、讲究,是杨老师一直的教学与音乐表演理念,我们师生29年!永远29岁!”

颇有质感的专辑掂在手里,是多年亦师亦友的厚重情谊,而眼前的杨岩由北向南,从舞台到讲台,从军人到教授,从唱响乐坛到敲响金钟后,依旧豁达潇洒,神采英拔,让人不经想起一句话——“我们知道,我们俩是永远不会变的,永远的年轻,永远的热泪盈眶!”

从教 “一辈子只干一件事”

读大学前,杨岩在辽宁军区做文艺兵,四年的部队历练,出色的个人素质,让他本可以直接前往广州军区歌舞团担任男高音,但他却决定考入沈阳音乐学院深造。这是他第一次选择了高校。

“我二十二岁读大学,不算年轻,在音乐专业系统学习上,我可以说是迟到的兵。但也因此,我很珍惜在校的学习时光”。

毕业后,拔尖的专业成绩,丰富的演出经验,让各大歌舞团为杨岩开出优厚的条件,但他选择了星海音乐学院,他说,觉得还是需要学校这块净土来充实自己、耕耘自己、丰富自己。这是他第二次选择了高校。

“当时做大学老师待遇条件和现在没法比,广州音乐环境也不似北京繁荣,周围人不太理解我的选择,但我还是希望在专业领域上得到更多系统的学习和提升,想把声乐这件事情做好是我一直以来的出发点。”

杨岩这一选择就是风雨兼程,在声乐教育道路上再未想过转身。1988年至今,他已奋斗三十四载,一直只做一件事——声乐教学与演唱。“这么多年,不算向我讨教的,粗略统计带出过千八百个学生”。

聊及这一话题,才仿佛意识到一般,杨岩抬眸细想,补充道:“哦,我今年九月份就要退休了。那我真就是把这辈子贡献给了声乐教育,回复过往挺欣慰的。”

说出此话时,杨岩顺手斟茶,面带笑意,神色坦然:“之后继续教书,毕竟百年老店自是吃香的,我也教了30多年,而且越教越觉得有意思,越觉得快乐且有信心。也想投入更多精力培养教师和演员,实现更美好的声乐教学前景。”

育才 “常常敲响金钟的人”

业内对杨岩有一个雅称“常常敲响金钟的人”。作为目前国内声乐领域最高奖,“金钟奖”是与戏剧梅花奖、电视金鹰奖、电影金鸡奖并列的国家级艺术大奖。如今金钟奖至十三届,二十年来他有近十位学生夺奖,拿到十二枚奖牌,成绩斐然。

比起光鲜,杨岩向记者强调,选手背后的付出不是“辛苦”和“努力”几句话就能概括,更不是光靠一腔热血,他们需要经过几年甚至十几年的磨练,甚至历经多届金钟奖才能取得成绩。

“如拔得第十三届头筹的刘涛,他参加过五次,还有获得三届金钟奖的刘颖,她起初没考上星海,读了两年专科又去做了几年老师,才回来考上本科,接着读了研究生,嗓子也曾生病,需要用药才能发出声。”

“《沂蒙山》的男一号王传亮,当时也没考上,我鼓励他复读,第二年还是以最后一名的成绩进入星海,他这一路也比较坎坷,但经过两年学习他就在国内外拿奖,出演很多歌剧,也拿到了金钟奖,之后国内红歌剧男一号很多都是他,《天下黄河》、《烽火冼星海》、《英雄》等也是他唱的。很励志,可以说每个人的奋斗史都不容易。”

声乐学习没有捷径可走,作为老师,杨岩也常是拽着拳头捏着汗陪学生全程参赛。平时因材施教自是不必多说,比赛也更是需要他来量体裁衣,根据学生的声音条件、特点优势去选择曲目,也要综合考量肢体语言、形象气质等,“要呈现出最理想的效果,让大家觉得你就是你所演唱的人物”。

年轻时杨岩几乎揽尽业内奖项,还担任过如意大利“威尔第国际声乐比赛”等国际比赛的评委。种学绩文,鉴往知来,这些经历都被他融会贯通总结为自己的教学经验,倒箧倾囊给了学生。

“严于律己,全情投入,善于教学,善于学习。声乐老师不是万能的,课堂不能解决多数问题,我常和学生一起参加大师班与实践课程,向国内外知名的歌唱家、教育家和指挥家学习。查漏补缺,夯实基础,完善自己的教学理念与方法”。

明师 艺术教育要在方方面面上引导

于学生而言,明师之恩,诚为过于天地,而对于杨岩来说,比起拿奖,学生才高行洁更为重要,“我更想在学生整体素质教育上优化总结,让学生成长更快更坚强,让教育根基扎得更深。”

杨岩告诉记者,上世纪五十年代甚至更早,日韩已成熟系统地向欧美学习了声乐知识,而那时国内仅有周小燕几位老先生接触。如今,差距缩小,逐渐靠拢,中国声乐整体水平提升。

近半个世纪来,他从学生、老师的视野出发,看到了很多变化,是中国声乐教育历史发展见证者,也可以说是他老师和他们这代人让中国歌唱教学系统化,更加完善。

“声乐教育其实很难,为什么?大家总说声乐是看不见摸不着的,每个人情况都特殊,没有绝对的标准。而且对声乐学习来讲,千里马常有,伯乐难寻,老师首先要能够择出好苗子。不像文化成绩可以后来居上,唱歌要看是不是天生这块儿材料,声音要漂亮,形象个头各方面都要不错。”

“所以,很多孩子从高中起我就开始关注。有的初露头角,推荐让我看看是否有深造的潜质,有的艺考面试表现出彩,但文化课成绩拖后腿,我会鼓励他再试一年。十五六岁的孩子们正处于懵懂的年纪,一晃时间也就过去了,有老师给他们指点、支持、规划,会让他们信心倍增,这很重要”。

因为声乐教学非大班教学,采取一对一,甚至二对一的形式,加上声部不同、曲目不同,如杨岩的比喻,教学似中医号脉,望闻问切对症下药,培养出一位学生并非易事,从中学到大学再到研究生,送他们上舞台再走上领奖台,花费十几年功夫是常态。

“何况还要关注他们的日常状态,培养塑造自修自学能力,很多成名的学生都是二等嗓子,但懂得自己下功夫,也有好苗子中途懈怠、迷失方向。艺术教育比较特殊,要在方方面面上引导,我甚至需要连鼓励带吓唬式教育,可谓不择手段”。

谈到声乐教育,杨岩不满足于素位而行,他也解弦更张,做第一个吃螃蟹的人,扛住过压力与质疑声。

他将学校声乐系改为声乐歌剧系,说声乐艺术顶点是演唱歌剧,要把单一演唱变成舞台歌剧的表现形式,要真正培养演员。“对学生来讲,一堂专业课不如演一部歌剧,后者会带来瞬间的提升。”

他也早为人先,1995年便提出尖子战略,把5%更好的学生通过考核挑出来重点培养。“其实学生频繁获奖就是从这个战略开始的,当时我去研讨会介绍经验,大家会质疑,怎么可以这么干?我就干了。”如今多所音乐高校采取这样的形式,而杨岩已领先20年。

监制:刘丽君

策划:谢江涛 左志红 高春明

采写:南都、奥一新闻记者 刘婕

声音

有人说,杨岩你形象好,就应该去做演员,但我认为唱得再好也是个人的事情,而教育可以为舞台为国家带出一批人才。所以,这一干就是一辈子,有教师这一职业奉献带来的自豪感,但我个人也收获很多,从演唱水平到教学水平,我很感谢星海音乐学院这个平台,给我三十多年的时间成长提升。

——杨岩