十多年里创作了《南越王》《春雪润之》《邯郸记》等数十台剧目,连续4年获文华导演奖

王筱頔:以戏剧为媒介,把具有审美品格的作品带给广州

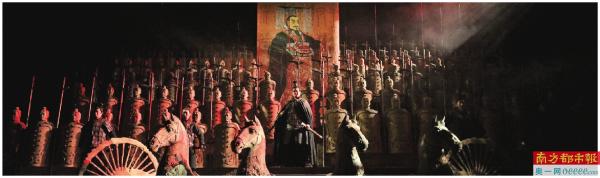

“词”剧《邯郸记》剧照。

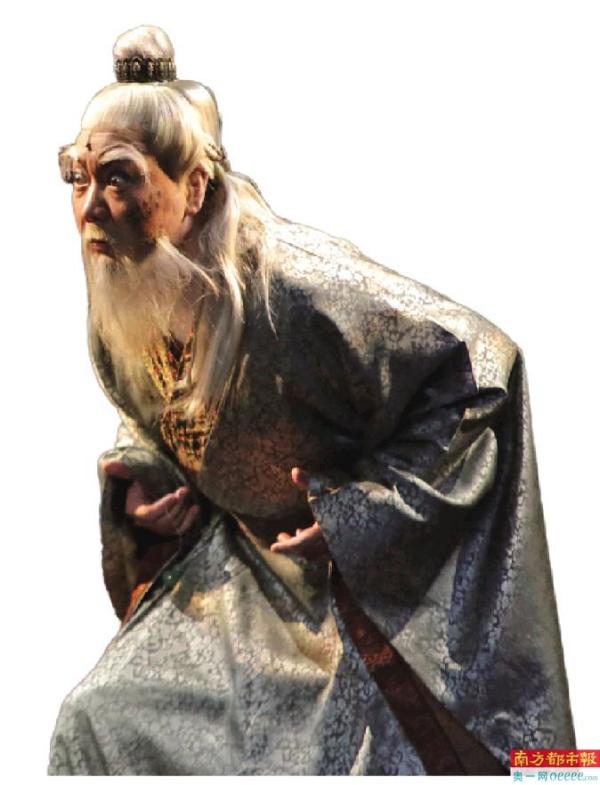

王筱頔认为赵佗的人文特质影响了今天的广东人。

史诗剧《南越王》通过讲述南越王赵佗执政七十多年,书写了整个南越历史的缩影。

人物名片

王筱頔 广州话剧艺术中心有限公司书记、董事长、艺术总监,广东省戏剧家协会副主席,国家一级导演。代表作品有话剧《林则徐》《春雪润之》《南越王》、儿童剧《宝贝儿》《我的麦哲伦海峡》等。曾获“全国巾帼建功标兵”荣誉称号、广东省“三八红旗手”荣誉称号。入选广东省宣传思想战线优秀人才“十百千工程”。多次荣膺戏剧文华导演奖、中国话剧金狮导演奖、经营管理奖。导演作品曾多次荣获文华大奖、文华剧目奖、国家舞台艺术精品工程精品剧目、国家和省级“五个一工程”奖等。

4月,“南越史诗”大戏——《南越王》正在紧张排练中,五月下旬,该剧将在广州话剧艺术中心十三号剧院演出。《南越王》是广州话剧艺术中心典藏精品剧目,于2006年首演,是2007-2010年度话剧金狮奖优秀剧目、中国话剧100周年诞辰暨第五届全国话剧优秀剧目获奖作品……

《南越王》讲述了一个人的故事,一座城的历史。公元前204年,赵佗创立了“东西万余里”的南越国。从30岁的而立之年到106岁的鲐背之年,南越王赵佗用七十多年独特的生命历程书写了整个南越历史的缩影。

该剧导演、广州话剧艺术中心董事长、国家一级导演王筱頔前不久刚获评第四届广东省中青年德艺双馨艺术家,近日,王筱頔接受了南都记者专访,她表示,《南越王》是广话的典藏精品剧目,也是一部属于广话的传承艺术佳作,“《南越王》之于广话,就像《茶馆》之于北京人艺,它代表了剧院的一种戏剧审美特质和艺术风格。”

王筱頔迷恋舞台,她带着广州话剧艺术中心从“零”开始,逐渐改变了当年几乎空白的广州话剧演出市场。她坚持创作好剧,带着优秀剧目走出国门。一步步深耕、引领、培育广州话剧市场。

十多年时间里,广州话剧艺术中心创作了《南越王》《春雪润之》《邯郸记》等数十台剧目,王筱頔连续4届获得文华导演奖。对于戏剧创作,她从来都没有懈怠过,表示会一直坚持做下去。

01 培育市场

台下哪怕只有9个观众,我们也要献上最好的演出

王筱頔记忆中的童年,是在看话剧中度过的。她在陕西人艺大院里长大,大人在排戏,小孩就在排练场后面看,走上戏剧道路是一件非常自然的事,“感觉戏剧已经长到血液里了”,她说。

1991年,23岁的王筱頔从中央戏剧学院毕业来到广州话剧艺术中心(以下简称“广话”),开始了自己的导演生涯,踌躇满志想在戏剧界打拼一番事业。现实总是那么猝不及防,排完第一个戏在第一天的演出现场,门口陆续入场的观众用粤语交流,“话剧系咩嚟嘎?(话剧是什么来的?)”听到这样的话,她备受打击。

在广话最初的10年,王筱頔一直在排戏,剧院给了她很多独立创作的机会,她在一次次创作中迅速成长。王筱頔2000年创作的喜剧《漫画苏虾》获得了广东省“五个一工程”奖、广东省精神文明精品奖,在进京演出的座谈会上被专家肯定为在话剧舞台上“创造了一种新的舞台样式”。

2005年,她成了剧院“掌门人”,确立了“用具有审美品格的戏剧作品培育市场”的艺术宗旨,坚持“零售卖票”原则。她当时有一个信念,凡是有一定审美层次的戏剧,人人都会爱看。2006年开始零售卖票,《南越王》成为广话推向市场的试水之作,然而《南越王》第一场只卖出9张票,舞台上演员40多人,幕后工作人员将近60人,台下坐着9个人,“我们台下的行政人员都流眼泪啊,我们演得这么认真,台下才9个观众”,王筱頔说,坚持卖票开始一定是难的,“只要有一个观众是买票进来的,我们就要给他献上最好的演出,这就是我们的职业精神。”

每一场演出,都没有一次懈怠。坚持售票演出五六年后,观众逐渐变得多起来。2016年,广话排演青春版《南越王》,距离演出还有一个多月,已经卖出10万元票房,这对于门票均价不到200元的地方院团来说,是份让人惊喜的成绩。2005年至2016年12年间,广话创作了近40台剧目,2000场演出。广话还定期举办针对会员俱乐部的活动,邀请他们免费参加“剧目推介会”“演员、制作人面对面”“非职业戏剧论坛”。正是因为对艺术品质的坚持,广话收获了3万多会员。10多年来,王筱頔带着广话实现了票房、口碑双丰收。

02 打造精品

确立“一年一名著”创作目标,带优秀剧目走出国门

从2005年到2012年,广话用7年时间培育话剧市场。2012年,广话艺术宗旨从“用具有审美品格的戏剧作品培育市场”,升级为“用具有审美品格的戏剧作品滋养人的精神世界”。确立了“一年一名著”的创作目标,“名著有亘古不变的美学价值,我们要排名著,要让观众知道什么是审美的最高水平。”

一开始提出做名著系列,市场部门担心票卖不出去,“我说试嘛,刚开始9张票不是也干过吗?不试怎么知道?”考虑到市场接受度,第一部名著选择了喜剧《威尼斯商人》,该剧受到观众热捧,全部售罄,那是广话门票第一次售罄。演职人员备受鼓舞,剧院市场部建议下一年再做一部喜剧。王筱頔没有选择自我重复,选了一部悲剧《麦克白》,结果,《麦克白》票房比上一部更好。2013年,广话举办“十三号剧院国际戏剧演出季”,每年邀请国外剧目到广话作为期两个月展演,不断加强与国内外同行的合作与交流,十三号剧院也成了广州戏剧文化的一张名片。

2017年,广州话剧艺术中心带着《南越王》走出国门,在匈牙利著名戏剧剧院——布达佩斯威格剧院首演,这也是中国话剧作品首次来到匈牙利。进场观众几乎90%是金发碧眼的当地人,一开始,王筱頔还担心,《南越王》这样地域文化较强的历史剧,国外观众能不能接受得了,没想到观众不仅看懂了,还非常喜欢。“那一刻我觉得我们是把广州的人文精神、历史文化的精华传递出去了。”

同年4月到俄罗斯圣彼得堡演出的《邯郸记》,是王筱頔的又一部得意之作,也是广话又一个创作高峰。这是一部内容与形式、戏曲与话剧完美融合的“词剧”。当时,能到国外演出话剧作品的剧团屈指可数。想要原汁原味地把中国话剧佳作带到异国观众面前,准确翻译是关键,“只有翻译得好,观众才会喜欢”。她专门找了圣彼得堡精通中国历史文化的人做翻译。根据现场观众的反应,她判断这个翻译很到位。从《威尼斯商人》开始,到《麦克白》《邯郸记》,一部卖得比一部好。如今,每年一部名著成了观众最期待的剧目。

王筱頔代表作里有不少高大的人、伟大的情感。在《南越王》这部讲述南越先王赵佗生平的史诗剧里,王筱頔侧重于一种文化融合和人文关怀的表现,“我们发现这个日理万机的君王竟是如此长寿——活到了106岁。”王筱頔认为赵佗的人文特质影响了今天的广东人,他特别务实,懂得放下:“岭南这一方水土的人文共性,是赵佗留下来的。”

她执导的话剧《春雪润之》——展现的是毛泽东与毛岸英之间的父子情。“一个人在那样的高位,面对家国命运系于一身的局势,特定人物在特定情况下一定有其特定表达。”

王筱頔曾执导近80部戏剧作品,多次获得国家级重要奖项,其中获得文华大奖的作品就有4部。

03 人物对话

戏剧就像精神的维生素,会让你知道什么是真善美

南方都市报:你认为戏剧存在的意义是什么?

王筱頔:当物质文明发展到一定程度的时候,人需要精神上的满足。戏剧就像精神的维生素一样,会潜移默化地去影响你的精神世界,让你能够知道崇高是什么,真善美是什么。戏剧就是通过研究一个人的生命历程和历史,让我们去发现人性,什么样的精神世界能够让你变得高远,让你的人格变得有魅力,伟大起来。

南都:戏剧如何吸引观众?

王筱頔:我们永远要比观众高一点去引领他,而不是迎合他能想到的,一部作品的创作一定要有独到之处,一定要高于人们对戏剧的期许,但也不能高到他看不懂,永远让他觉得有兴趣。

人对什么最有兴趣,也许就是对自己可能有点陌生,但又想追求、现实生活可能很难追求到的东西,比如人的一种精神境界,大部分人被现实的琐碎包裹着,但这些东西,他在戏剧里能够获得,我觉得这是戏剧最有价值的地方,是戏剧最本质的东西。我想戏剧到最后可能就是拼你的人格魅力,你对人生理解有多深,你的戏剧就能去到多高远的地方。

南都:回顾这十几年的从艺道路,你坚持了什么,改变了什么呢?

王筱頔:我坚持了对戏剧的审美的追求,这个没有人强迫你。好像一说坚持,就感觉遇到多大的困难,必须要放弃些什么,或有什么冲突,其实没有。我要去创作一部作品时,我只能这样创作,你让我不去坚持一个审美层面的追求的话,我觉得没有意义,我就不愿意拍。至于改变了什么?我想可能就是剧院整体的创作氛围,对戏剧审美的追求,大家因为这种创作习惯,逐渐让剧院形成了一种比较纯粹、不功利的,没有太多沾染人浮于事的气息,这个可能是我对剧院做的最大的一个改变。

南都:最近获评了广东中青年德艺双馨艺术家,有什么感想?

王筱頔:非常感谢广东省剧协推荐我去参评,感谢广州市这么多年对我的培养。从我23岁到广州,无论是戏剧创作、专业以及对剧院的发展方面,我从没懈怠过。我会一直为这座城市继续贡献,以戏剧为媒介,继续把具有审美品格的作品带给这座城市。

南都:作为戏剧从业者,你认为应该如何推动岭南文化走出去,讲好湾区故事?

王筱頔:政府给我们创造了有利的条件,我们只需要把作品做好,输送出去,文艺工作者要对得起中华五千年的文明。有这样深厚的文化根脉,我们新时代文艺工作者拿出来的东西,要对得起这一份厚重的文化积淀。我们将不断打造广州原创戏剧精品剧目,将其推向国际,同时把世界优秀剧目引入广州,让广州戏剧市场拥有更加健康的戏剧生态,努力打造蜚声世界的“演艺之都”。

采写:南都记者 李春花

广州话剧艺术中心供图