卡尔·克劳眼中的中国

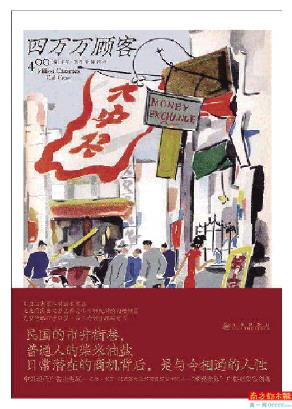

《四万万顾客》,(美)卡尔·克劳著,徐阳译,九州出版社2022年4月版,48.00元。

□姚一鸣

九州出版社的《四万万顾客》(美国卡尔·克劳著,徐阳译)最近问世。记得这本《四万万顾客》以前出过,便从网上查了一下,是复旦大学出版社2011年1月出的,译者是夏伯铭(夏伯铭还译有本卡尔·克劳的《洋鬼子在中国》,同样是由复旦大学出版社出版)。

英文原版《四万万顾客》由哈珀兄弟出版公司出版于1937年,该书有一个很长的副题——“一个美国人在中国的喜怒哀乐以及他从中学到了什么”,一段看似有点长的副题,折射出一个美国广告业能人在中国的敏锐观察和传奇经历。和2011年的《四万万顾客》相比,新版增加了保罗·法兰奇(《午夜北平》和卡尔·克劳传的作者)的序言,和舒雨的《“临城大劫案”中的克劳》、《卡尔·克劳小传》、《萨巴乔小传》等,对于阅读、理解《四万万顾客》很有帮助。

《四万万顾客》作者卡尔·克劳1883年生于美国密苏里州,受当乡村教师父亲的影响,年轻的卡尔便在密苏里州小型报社做印刷学徒。在密苏里大学求学期间,克劳担任过地区报纸的通讯员,并肄业成为职业报人。1911年克劳加入《纽约先驱论坛报》驻远东记者密勒旗下的《大陆报》(The China Press),他怀揣着新闻理想来到了中国,目睹了辛亥革命爆发和清王朝覆灭,第一时间报道了中华民国的建立,还采访过孙中山。克劳在新闻行业工作了多年后,于1918年在上海创办了克劳广告公司(Carl Crow Inc.),开始了职业生涯的最重要的广告业。

克劳曾说:“我的工作,自然而然会促使我将中国人视为潜在顾客,并以此为视角看问题,思考中国人可能会购买哪些东西,这些东西该怎样包装,采用哪些广告手段来提高销量更为有效。我的客户们出售各类商品,从纺织机到香水,样样都有。”1937年抗日战争爆发以后,克劳被迫离沪回国,把公司业务交给中国同事代理,他在上海从事广告业已近二十年,在研究中国消费者行为心理和与中国人共事的过程中成为了一个名副其实的“中国通”。离开中国后克劳出版了两本关于中国的著作:《四万万顾客》(Four Hundred Million Customers)和《我为中国人说话》(I Speak for the Chinese)。

对于卡尔·克劳《四万万顾客》一书之妙,保罗·法兰奇在书的序言中有一段精彩的描述:“在《四万万顾客》中,卡尔语言幽默,却始终富于洞察力并具有信息量。对于广告业的痴迷,促使他投入大量的时间来研究普通的中国男人和中国女人——他们是消费者,是购买者,是步入新社会之后越来越多可供选择(或拒绝)的产品与服务的诱惑的人。与此同时,他还审视了外国公司对中国和中国顾客始终存在的种种错误观念。他时常将自己描述成‘业余人类学家’。本书让克劳一举成名,使他不断收到粉丝来信,直到他1945年去逝。一位美国广播的播音员评论,要去中国,必读此书,并建议去上海的人要见见克劳。”

卡尔·克劳《四万万顾客》不是一本历史性的文学作品,而是一部广告学的研究专著,许多的视角和观点,都是从商业的角度来叙述的,因为涉及广告的投放和受众,卡尔·克劳的调查是极为细致的,再加上作者语言幽默,描述细致,透露出了不少当时中国的生活和工作的细节。如书中的“很少有人能读报”一节写的就很有意思,从最初报业要承担杀头坐牢的风险,到民国以后报业的逐渐宽松;又从中国当时不识字的文盲多(还不影响日常的生活),写到广告的设计要以视觉为主,让不识字的也能接受;又从报纸广告的特点谈到小报的流行,从一个广告从业者的角度来阐述纸媒的特点,以及民众的接受程度,其中的某些观点还是比较有创见的:“起初对于中国出版商而言,比起依靠增加销售发行量和广告版面获得收入,从一些政客或政客群体获取资助来得更容易,绝大部分报纸都是这样起步的。少数几种报纸发展壮大,脱离了政治赞助源头,到如今,中国拥有独立所有权、单纯依靠发行量和广告收入的中外文报纸,仅用两只手就能掰指头数完。”

谈的虽然是报业广告和受众,也透现了当年报业的一些状况。在书中这样的章节还有很多,作者通过剖析中国人当年的生活和消费行为,真实反映出民国时期民众的状况,比如中国人的酷爱加班:“中国人喜欢热热闹闹地展示活跃度,往往也会保证活跃度得到充分的展示。让办公室看起来忙忙碌碌的,在他们眼里是要紧事,这是为全体工作人员长脸。如果办公室不够忙,他们就会想办法让它看起来很忙,甚至会做一些不必要的工作来实现这个目的。他们一点儿都不介意工作超时,如果能让不景气的小公司的职员们在五点下班时看到他们依然在埋头苦干,那就更好了。实际上,他们似乎还很享受偶尔加班。”

当然,卡尔·克劳《四万万顾客》也是有着一定局限性的,正如译者徐阳所言:“克劳自己也不能完全摒弃主观化的个人色彩以及片面性。‘厚脸皮中国通’往往会十分自信地解读所见所闻……克劳能意识到中国人的勤勉与智慧,意识到中国人吃苦耐劳的精神,对各行业的普通体力劳动者也体现了那个年代难能可贵的尊重。然而,他本人与仆人和员工的关系、黄包车劳资之间的纠纷、中国女性的状况以及水陆拾荒者等话题,在他笔下或许同样存在过于简化之嫌……”(《四万万顾客》译后记)

虽然没有同时期外国人写中国的居高临下,也对中国表现出一定的同情心,但卡尔·克劳毕竟是个广告商人,不是个政治家或文学家,他晚年所写的《四万万顾客》只是一本个人印象集,不免带有一些个人的主观色彩,其中有我们所感兴趣的内容,比如对民国民众生活和消费习惯的剖析,但这区别于一般的游记性描述,是颇值得一读的。如果从读者的角度,发现所有的章节,归根结底都会落到克劳熟悉的广告业内容,这也并不奇怪。至于能否读出“民国二十世纪社会生活百态”、“民国的市井街巷”、“普通人的柴米油盐”,那就是不同阅读体验的问题了。

- 下一篇:透过眼镜看到生活另一面