广东深入实施岭南文化“双创”工程

守文化根脉扬文化自信 推动岭南文化焕发光彩

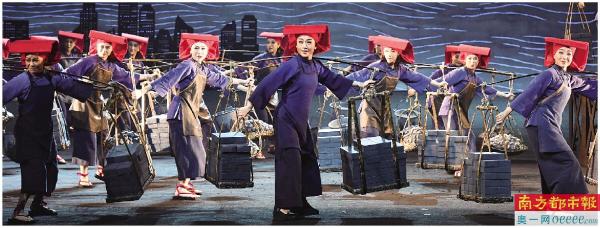

粤剧《红头巾》剧照。

时尚岭南·非遗新造。

广州中山图书馆青年馆员共读李大钊《青春》节选片段。

2022年2月11日召开的“扎实推进文化强省建设”大会提出实施岭南文化“双创”工程,岭南文化“双创”具体指的是创造性转化和创新性发展。会议强调,将文化强省建设纳入“1+1+9”工作部署,推动各项文化工作取得新进展新成效;强基固本,守正创新,努力塑造与经济实力相匹配的文化实力。

近五年里,广东省委全会、省政府工作报告多次部署“打造粤港澳大湾区世界级旅游目的地”“建设更高水平的文化强省”。广东也在传承创新,丰富高品质文化供给,提供高效能文化服务,在促进物质文明和精神文明协调发展上交出优异答卷。

数读五年

◎广东省国家级非遗代表性项目增加到165项,位列全国第四。

◎2021年核定公布首批《广东省革命文物名录》,包括不可移动革命文物1513处,可移动革命文物4783件(套)。

◎广东省现有5A级红色旅游景区1家(孙中山故居)、4A级红色旅游景区10家,全国红色旅游经典景区13家。

◎截至2021年12月,广东省共有备案博物馆超过360个,非国有博物馆超过110个。

01

传承创新 让文化遗产“活”起来

广东拥有广府、客家、潮汕三大民系,历史上形成了广府文化、客家文化、潮汕文化、雷州文化、华侨文化、禅宗文化、海洋文化、少数民族文化等文化生态。广东的“双创”实践中,在文旅深度融合中实现了文化的当代化、生活化、创意化、审美化。

截至目前,广东省国家级非遗代表性项目增加到165项,位列全国第四。2021年,广东省共有18个项目入选“第五批国家级非遗代表性项目”和“国家级非遗代表性项目名录扩展项目”名录,新入选项目数量位居全国第五,项目涵括了广府、潮汕、客家、雷州和少数民族等文化。

在过去的一年中,广东探索出有益的“非遗活化”的实践,健全非遗保护传承制度,出台《广东省省级非物质文化遗产代表性传承人认定与管理办法》《广东省非物质文化遗产档案工作规范(试行)》《广东省非物质文化遗产保护中心档案工作操作指引(试行)》等系列制度规范,推进非遗保护传承工作规范化、标准化、制度化。营造非遗传承保护良好环境,2021年共投入中央资金3577万和省资金3374万支持全省开展非遗保护传承,优化非遗保护工作专家库建设及管理,加强对非遗领域知识产权保护的法律援助和指导。

02

弘扬革命文化 传承红色基因

广东省是马克思主义的主要传播地、近现代革命的策源地、工农运动的兴起地,也是革命文物延续年代最长、序列最完整、种类最齐全的省份。全省21个市82个县列入国家革命文物保护利用片区,是全国为数不多全域覆盖的省份。

广东省文化和旅游厅发布数据显示,2021年核定公布首批《广东省革命文物名录》,包括不可移动革命文物1513处,其中全国重点文物保护单位30处,居全国第四;可移动革命文物4783件(套),均为珍贵文物。2022年3月1日起实施的《广东省革命遗址保护条例》,是全国率先制定出台的相关条例,为广东的革命遗址保护传承工作提供了法律依据和制度保障。

广东省现有5A级红色旅游景区1家(孙中山故居)、4A级红色旅游景区10家,全国红色旅游经典景区13家,鸦片战争博物馆、中共三大会址纪念馆入选全国红色旅游发展典型案例。2021年,广东推出10条全省红色旅游精品线路,其中3条入选国家“建党百年红色旅游百条精品线路”;省内各地文旅部门共推出129条红色旅游线路,串联起众多代表性革命遗址。

03

科学加持 推进公共文化服务数字化

在科技快速发展的广东以数字化手段赋予公共文化服务新的内涵和价值,打通“最后一公里”,建设覆盖城乡、优质高效的现代公共文化服务体系。

截至2021年底,广东省各地陆续建成“读书驿站”等“粤书吧”类新型阅读空间超2000家。目前全省共建成公共图书馆150个,文化馆144个,乡镇(街道)综合文化站1619个,村级综合性文化服务中心26011个,实现省、市、县、镇、村五级公共文化服务设施全覆盖;且有力地推进了全省基层综合性文化服务中心与旅游服务中心融合发展(以下简称“两中心融合”)试点建设工作,截至2021年底,全省新建两中心融合试点83个。

连年来,广东坚持推动国有博物馆与非国有博物馆“双轮并进”,深入推进“博物馆之城”建设,广州、深圳、佛山、潮州、东莞等地“博物馆之城”建设成效明显。记者了解到,截至2021年12月,广东省共有备案博物馆超过360个,非国有博物馆超过110个。全省现有国家一、二、三级博物馆84个,其中一级博物馆10个,定级博物馆总数居全国第二。

04

以“绣花功夫”保护历史文化遗产

2021年,广东以“绣花功夫”保护历史文化遗产,注重文化资源系统保护整体保护、品牌化提升和活化利用,推动了岭南文化焕发新的时代光彩。

在文物考古方面成绩瞩目,“广州南越国宫署遗址及南越王墓”“‘南海I号’沉船”两个项目入选“中国百年百大考古项目”,英德岩山寨遗址入选“考古中国”重大项目,石峡遗址、南越国宫署遗址、笔架山潮州窑遗址、大鹏所城入选国家文物局“十四五”重要大遗址。省级重大标志性文化工程广东省水下文化遗产保护中心项目正式开工建设,将全力助推“南海I号”博物馆打造世界考古品牌、建设世界一流博物馆,擦亮“海上敦煌”的品牌。

广东在“文物修缮利用”方面也成绩突出,完成全国重点文物保护单位文物保护工程审核14项、省级文物保护单位文物保护工程许可49项、省级以上文物保护单位文物保护工程验收12项,河源市仙坑村四角楼修缮项目荣获“2020年度优秀古迹遗址保护项目”。全面调查全省401处石窟寺与石刻,核定31处石窟寺,完成《广东省石窟寺调查报告》。在历史文化保护方面,重点推进汕头、潮州历史文化街区文物保护工作,开展顺昌街示范工程、蔡楚生电影馆陈列展示活化利用以及英国领事署旧址、汕头开埠文化陈列馆、海丝申遗点樟林古港(西塘、新兴街等)和汕头樟林古港世界记忆名录侨批纪念地修缮工程。

截至目前,广东省共发布“广东省粤港澳大湾区文化遗产游径”8大主题44条、广东省历史文化遗产游径70条;历史文化街区104处。

05

助力粤剧跨界“破圈”用功打造艺术精品

广东以文艺精品推进并竭力解决文化发展不平衡不充分的问题,让人民群众文化获得感成色更足更可持续。仅2021年一年中,广东省直艺术单位开展惠民演出达507场,平均每天演出1.38场,实现了优质文艺资源进企业、进农村、进校园、进社区,让全省人民群众共享艺术发展成果;话剧《深海》在北京、上海、广州、武汉等地演出23场,粤剧《红头巾》在广州、佛山、郑州等地演出19场,舞剧《沙湾往事》在全国开展巡演38场。举办“岭南潮声——粤港澳大湾区美术书法作品展”。组织中国美术馆和广东美术馆馆藏粤籍画家精品展览、美术馆馆藏版画精品巡展等,7个项目入选2021年全国美术馆馆藏精品展出季活动,数量位居全国首位。

2021年,启动实施了“广东音乐新经典工程”,以两场广东音乐新经典“南粤新声”系列主题音乐会的形式呈现;推动传统地方戏曲创新融合发展。组织广东省正字戏、白字戏、西秦戏、花朝戏、乐昌花鼓戏等5个濒危剧种文艺院团开展免费和低票价惠民演出500场,推动了濒危剧种保护传承。推出国内首部4K粤剧电影《白蛇传·情》,助力粤剧跨界“破圈”取得良好效果,电影票房超2100万元,刷新戏曲电影票房纪录,被戏曲影视界称为中国电影新的里程碑。

06

岭南文化“双创”助力实现“人文湾区”

《粤港澳大湾区文化和旅游发展规划》中明确,到2025年,人文湾区与休闲湾区建设初见成效;近年来广东深入实施的岭南文化“双创”将助力早日实现“人文湾区”见成效。

广东省社会科学院国际问题研究所所长、粤港澳大湾区研究院秘书长刘伟分析,把大湾区建设成“人文湾区”,既体现了习近平总书记深厚的人文理念,也为大湾区建设注入了人文动力。广东省委党校教授、广东南方软实力研究院执行院长张承良撰文《以文化“双创”助力新时代岭南文化再创新辉煌》,其论述表示:新时代岭南文化,主要是指以粤港澳大湾区为核心地带,以环珠三角为外围的粤港澳区域文化。粤港澳地区文化上同根同源,共同的文化身份和历史记忆,使得各地间更易于形成积极的文化认同和精神凝聚,也更易于形成对环珠三角、泛珠三角地区以及粤籍华人华侨的文化辐射。

以维护世界文明多样性为前提,互学互鉴,以坚定的文化自信开展文化交流与文化创造,实现不同文明之间的大交流大融通(粤港澳大湾区是一重要平台),在推动新时代中华文化攀登新高度的同时,收获世界性的广泛认可与尊重。在各类文化平台中,尤其要突出基于粤港澳大湾区的各类文化平台建设,要形成以粤港澳大湾区文化“双创”平台为核心的平台网络,在互联互通、共建共享中推动世界一流人文湾区建设。

采写:南都·湾财社记者 肖阳

图片:由广东省文化和旅游厅提供