梦天实验舱座驾“胖五” 实现±2.5分钟窄窗口发射

突破多项关键技术,包括20.5米国内最大整流罩分离技术、大推力直接入轨偏差精确控制技术等

空间站梦天实验舱10月31日发射成功,图为舱箭组合体。 新华社发

中国空间站第三大舱段梦天实验舱10月31日成功发射,并于11月1日4时27分成功对接于天和核心舱。待梦天实验舱转位后,中国空间站“T”字基本构型就将在轨组装完成。

梦天实验舱的运载火箭为长征五号B运载火箭。作为梦天实验舱的专属“座驾”,长征五号B运载火箭有什么特点?

据悉,长征五号B运载火箭是我国低轨运载能力最强火箭,这是它第三次负责空间站舱体的发射任务;是中国近地轨道运载能力最大的新一代运载火箭,全箭总长53.7米,起飞重量837.5吨。

“胖五”近地轨道运载能力25吨级

本次发射任务的主人公梦天实验舱,重量达23.3吨,比“问天实验舱”还要重,同时,梦天实验舱上面也配置了我国最大的具有二次展开功能柔性的太阳翼,可以为空间站提供14千瓦时的电能。如何把一个如此“硬核”的航天器送入太空中的预定轨道?

长征五号B运载火箭是我国新一代大型运载火箭中的一员,主要是为了满足我国空间站建设等大型低轨有效载荷的发射需求而研制,被科研人员形象地称为“胖五”。火箭研制攻关历时10余年,为中国空间站建造奠定了基础。

航天科技集团一院长征五号B运载火箭副主任设计师刘秉介绍,通过关键技术的研制攻关,成功实现了我国低轨运载能力达到25吨的突破。

25吨的低轨运载能力可以满足空间站舱体的发射需求。

发射窗口拓展为±2.5分钟窄窗口

中国航天科技集团一院长征五号B运载火箭控制系统主任设计师苏磊介绍,为满足空间站大舱段发射任务要求,长五B火箭突破了多项关键技术,其中包括20.5米国内最大整流罩分离技术、4.1米大直径舱箭连接分离技术、大推力直接入轨偏差精确控制技术等。同时,将发射窗口由“零窗口”拓展为±2.5分钟的窄窗口,也就是说,如果火箭起飞时间的偏差在2.5分钟以内,火箭就可以根据起飞时间自行修正飞行轨迹,保证实验舱仍然能够进入所在轨道面,提升了火箭对发射任务的适应性。此次为了确保发射任务的圆满成功,科研人员对火箭进行了细致的检查。

苏磊说,我们依然保持着发射窗口拓宽的技术,确保即使发射窗口稍微有一点点的偏差,火箭也能够进行一个适当的修正,满足入轨的参数要求。

针对梦天实验舱的发射要求,发射场系统组织各方共同深入分析,创新制定了“火箭射前关键动作解耦”“弹性倒计时”等应对措施,着重开展了故障情况下的应急处置演练训练,确保可以准时发射、安全发射、可靠发射!

定制化设计,“胖五”能力大责任重

长征五号B运载火箭不仅安全可靠、能力强,还可以为不同的“乘客”定制不同的“客舱”。在这次运送梦天实验舱的任务中,科研人员针对梦天实验舱的身材对火箭进行了特殊设计。

火箭的顶端叫做整流罩,梦天实验舱被火箭整流罩包裹。如果把火箭比作运输工具,那梦天实验舱就是乘客。作为梦天实验舱的专属“座驾”,长征五号B遥四运载火箭根据梦天实验舱的形状、重量进行了定制化设计。

刘秉介绍,长征五号B遥四火箭为梦天实验舱的座位设计、安全防护设计做了相应的周密安排。为了满足梦天舱和火箭在发射区的工作需求,专门在火箭整流罩上设计了操作口的开口;为了满足梦天实验舱上升段无线通信的需求,在火箭整流罩上也专门定制化设计了整流罩相应的透波口;另外对满足梦天实验舱入轨的需求进行了设计,以及对入轨精度进行详细评估。

施银根介绍,结合梦天舱与天上空间站组合体,每三天有一个最佳的交互对接窗口时机,我们也从各方面做了充分的准备,同时开展了训练演练,实现准时发射、可靠发射、安全发射的目标。

“胖五”下一次“护送”巡天望远镜

定制化设计让火箭可以更好地与航天器适配,在有限的空间中,航天器可以安装更多的载荷来实现最大能力。

刘秉说,未来长征五号B运载火箭还将执行我国大型巡天空间望远镜的发射任务,满足我国未来对于空间探索的更深层次的需求。特别是长征五号B将与远征系列上面级形成组合火箭,实现我国多星组网发射的任务需求。

据介绍,未来,我国一系列大型卫星等将逐步立项研制,长五系列火箭也将逐步进入高密度发射状态。预计到2024年,发射需求将达到每年4至5发。

不出意外,在梦天实验舱之后,长五B下一次担当护花使者的对象应该是巡天望远镜,我们期待它的精彩表现。

知多D

“胖五”

搭载梦天实验舱的长征五号B运载火箭,主要承担我国空间站舱段的发射任务,它也是我国近地轨道运载能力最大的运载火箭。

长征五号B运载火箭因为比以往火箭胖,又被称为“胖五”,全箭总长53.7米,起飞重量837.5吨。

高温合金

发动机是火箭的“心脏”,是火箭技术含量最高、难度最大的部件之一。长五B采用液氢液氧以及液氧煤油作为燃料,这是当今世界航天发射的主流技术。

一共用了八台120吨液氧煤油发动机。这上面有许多新材料,典型的就是在燃烧部分用的是高温合金。火箭发动机点火后,最高温度达到3000℃,在这样的高温高压富氧环境下,普通材料瞬间就会被烧成一堆废渣,但在实施综合降温措施后,高温合金却依然能够保持稳定。

发射“窄窗口”

梦天实验舱发射窗口由“零窗口”拓展为±2.5分钟的窄窗口。也就是说,如果起飞时间的偏差在2.5分钟以内,火箭可以根据起飞时间自行修正飞行轨迹,保证梦天实验舱仍然能够进入所在轨道面,提升了火箭对发射任务的适应性。

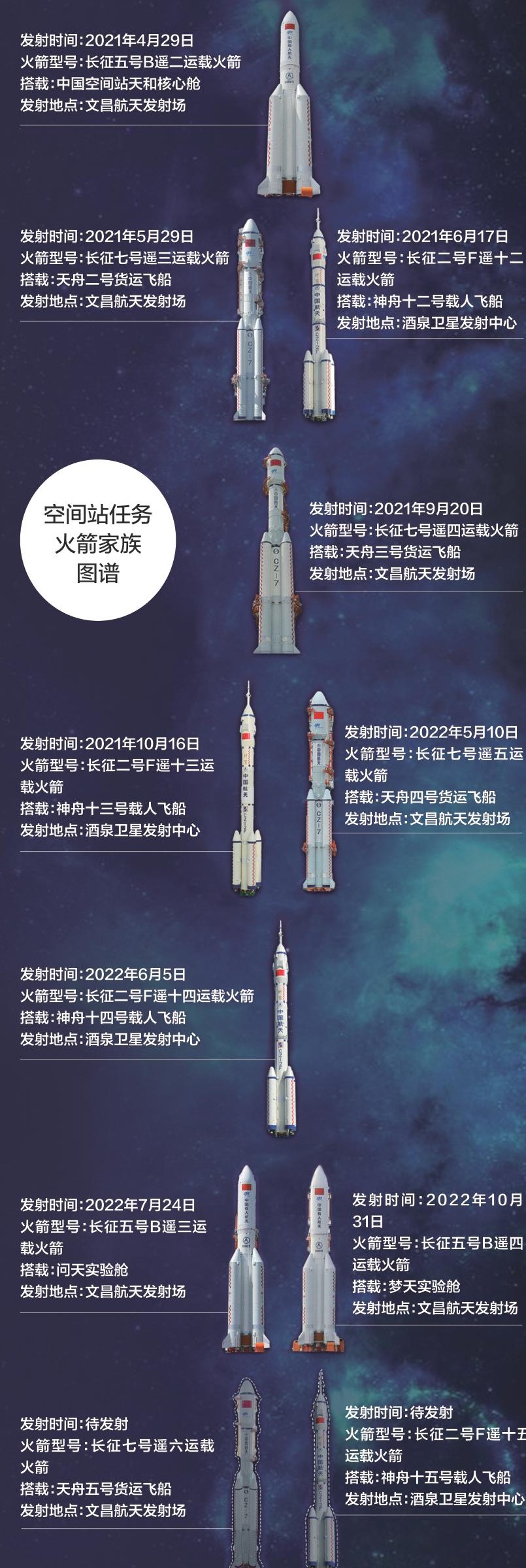

中国载人航天30周年飞行任务大事记

●1992年9月21日:实施“三步走”发展战略

●1999年11月20日:发射第一艘无人试验飞船

●2001年—2002年:发射神舟二号到神舟四号无人试验飞船

●2003年10月15日:发射神舟五号载人飞船

我国首飞航天员杨利伟搭乘神舟五号飞船在轨飞行14圈,历时21小时23分后安全返回。

●2005年10月12日:发射神舟六号载人飞船

航天员费俊龙、聂海胜搭乘神舟六号飞船进入太空,于10月17日安全返回。

●2008年9月25日:发射神舟七号载人飞船

航天员翟志刚、刘伯明、景海鹏搭乘神舟七号飞船进入太空,翟志刚于9月27日成功实施首次空间出舱活动;9月28日,航天员安全返回,是我国载人航天事业发展史上的又一重要里程碑。

●2011年9月29日:发射天宫一号目标飞行器

●2011年11月1日:发射神舟八号无人飞船

●2012年6月16日:发射神舟九号载人飞船

航天员景海鹏、刘旺、刘洋搭乘神舟九号飞船进入太空,进入天宫一号工作和生活;6月24日,刘旺手动控制飞船与天宫一号成功对接;6月29日,航天员安全返回。刘洋成为我国首飞女航天员。

●2013年6月11日:发射神舟十号载人飞船

航天员聂海胜、张晓光、王亚平搭乘神舟十号飞船进入太空,开展我国首次太空授课任务,王亚平成为首位太空教师;6月23日,聂海胜手动控制飞船与天宫一号成功对接;6月26日,航天员安全返回,圆满完成我国载人天地往返运输系统首次应用性飞行。

●2016年6月25日:长征七号运载火箭首次飞行

●2016年9月15日:发射天宫二号空间实验室

●2016年10月17日:发射神舟十一号载人飞船

航天员景海鹏、陈冬搭乘神舟十一号飞船进入太空,11月18日,航天员安全返回,首次实现了我国航天员中期在轨驻留。

●2017年4月20日:发射天舟一号货运飞船

●2020年5月5日:长征五号B运载火箭首次飞行

●2021年4月29日:发射空间站天和核心舱

●2021年5月29日:发射天舟二号货运飞船

●2021年6月17日:发射神舟十二号载人飞船

航天员聂海胜、刘伯明、汤洪波搭乘神舟十二号飞船进入太空,在空间站进行了为期3个月的驻留,于9月17日安全返回。

●2021年9月20日:发射天舟三号货运飞船

●2021年10月16日:发射神舟十三号载人飞船

航天员翟志刚、王亚平、叶光富搭乘神舟十三号飞船进入太空,在空间站进行了为期6个月的驻留,于2022年4月16日安全返回,创造了中国航天员连续在轨飞行时长新纪录。

●2022年5月10日:发射天舟四号货运飞船

●2022年6月5日:发射神舟十四号载人飞船

航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲搭乘神舟十四号飞船进入太空,在空间站进行为期6个月的驻留任务,将于12月返回东风着陆场。

●2022年7月24日:发射空间站问天实验舱

●2022年10月31日:发射空间站梦天实验舱

统筹:易福红 杨存海 来源:人民日报 新华社 央视