一株水稻,向大地低下了头

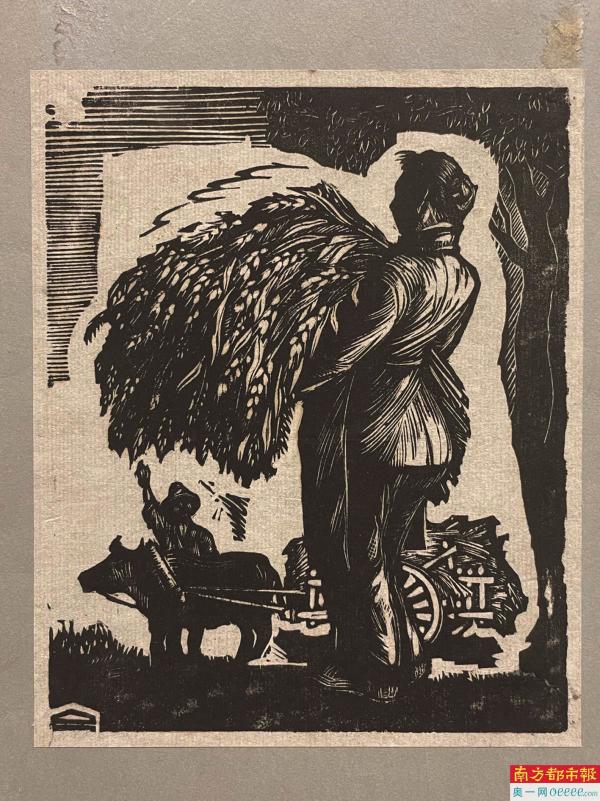

民国木刻作品《秋收》。

抒怀

蔡华建 广州

我站在稻田里,感觉自己化身为一株水稻。

正值金秋,我置身于广州增城区中新镇五联村优农家庭农场,眼前的一片金黄稻田正待收割。这里,出产闻名遐迩的优质丝苗米。近处土坡上的荔枝与龙眼虽然已过季,稻田另一边的番石榴园则硕果累累。

田埂深处,传来几个跟家长来体验农场生活的小朋友们的笑语。我低头轻抚一株稻穗,一个颤栗袭来,感觉自己开始抽穗、扬花、灌浆、饱满,就像一株稻谷,在阳光里向大地低下了头!低头,我看见了我的童年——

九岁的我,站在小土坡上,坡下是一块块灌满了水准备插秧的稻田。水田绵延像安静的镜子,映出轻快的浮云,我就是那根榫,与坡一起嵌入了天空之卯。表姐在田埂上叫唤着我,让我一起给大人帮手。

我还不会莳田(插秧),只是负责抛秧,将绑成一把把的秧苗抛到莳田人的附近。

一个从东边,一个从西,躬腰相背面行,一路退,一路插下秧苗,在退行中写下绿色的诗行,惊奇的是,隔得如此之远的背向插秧,竟然可以在会合时,两人各自插下的行行秧苗能整齐正对,没有弯曲没有倾斜,仿佛是一个人从头到尾莳出来的。田头静谧,只有春风,难道是天空飞过燕子的呢喃之声告诉了他们方向?

田间偶尔也会爆发出一阵笑声,那是我在细窄的田埂上脚站不稳,一跤摔到水田里,浑身泥浆,惹得大人们开怀大笑。

这也是大人们从内心发出的笑声。村里分田到户开始单干,母亲和舅舅都说:“希望今年能吃饱饭了!”

白天黑夜交替,节气转换,转眼即是稻禾抽穗的关键期,一场禾的诗意即将演绎。

那些八仙桌长凳、排骨凳、竹椅都被支好在田埂上,盛了水的脸盆、木盆、水桶搁在凳椅上,像一个个战士围护着一丘田。最后一丝光亮隐入深山后,“嚓”地一声,火柴燃起一点幽蓝的光,盆里的煤油灯亮了,一盏一盏的,从近往远次第亮了。那灯火星星点点,摇摇闪闪,黑魆魆的夜变得暗淡,连襟带袖的禾叶绿得晃眼,水面反射出来的光、禾在田中的倒影,以及暗淡中隐约可见的山岭、村庄、人影,组成了朦胧而奇妙的夜景。

那许多的飞虫,如看见了召唤,从禾叶上飞起,拍打着翅膀围着灯光飞呀转呀扑呀,仿佛在参加一场末日舞会……它们累了,夜也累了,煤油耗尽了,灯光次第合眼,田地重新拥入黑夜的怀抱。

灯光驱走了花斑蚊、飞蛾、瓢虫、打屁虫,在晨曦中,禾苗开始扬花。禾穗从禾叶下面涌上来,高昂着头,笔直挺秀,仿佛用足了劲地伸展,一片乳白色的薄绒,遮盖着碧绿的田野。稻花迎着朝阳,开得像个小银铃,挂在穗上,颤颤巍巍。微风过处,似乎还有一股沁人心脾的香气。我和表姐站在稻田里,双脚淹没在一片浓绿中,她更像穿着一条曳地的绿裙子。

暑假,水稻在大地铺上了厚厚的金地毯,每一株水稻都在阳光里向大地低下了头!我恨不得变成一只麻雀,悠闲而美美地饱餐一顿。

正是抢收抢种时节,表姐踩着打谷机,轰鸣的响声传得很远,传上了土坡。我还不会割稻,只能将一把把的水稻递给她,滚筒飞转,稻粒劲射,稻香袭人。

休憩之时,表姐拿着草帽扇风,我捧起竹筒,倒了一碗茶递给她,她当着舅舅与母亲的面,学着外婆的腔调说:“外孙狗,食了打门走!”大人们哈哈大笑。每次我饿了,总往同村几百米外的外婆家跑,她见了,总是心痛爱惜地说:“老崽,唔要饿坏了!”她便会找出点东西来给我吃,又说那句“外孙狗,食了打门走”的话,好像要给自己找个理由一样。如今,那丰收的稻谷,再也不会让我饿着了。

禾的最诗意就是我的不再饥饿。

那片土地上,一季季稻谷绿了黄,黄了又绿,时光疾走,直到我走出村庄,走出故土。走出青春,走进中年。

思绪从赣南故土收回,当我站在优农农场的稻田前,看着那金黄的稻穗,那一场禾的诗意与丰收已经过去了四十年。我静立像一株水稻,让生活再来一场抽穗、扬花、灌浆和饱满吧!