厄尔尼诺和妹妹拉尼娜,你分得清吗?

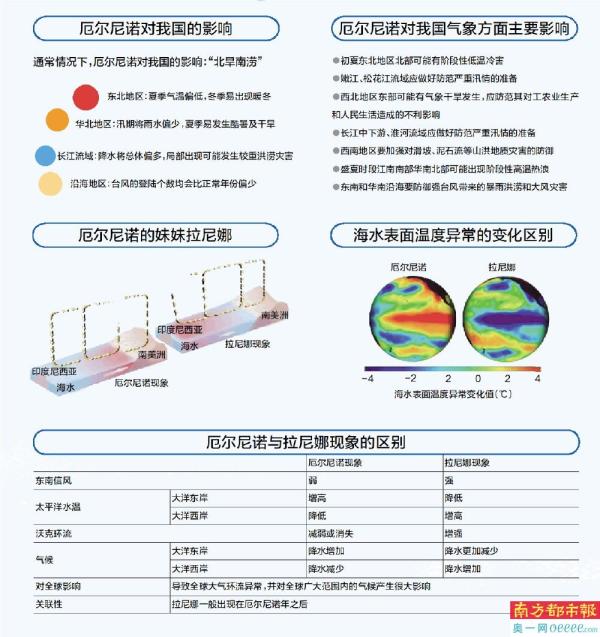

“厄尔尼诺”在20世纪频频光顾地球,给人类造成了极大的危害。拉尼娜现象是与厄尔尼诺相反的现象,即赤道中东太平洋海面温度异常降低的现象。从近50年的监测资料看,厄尔尼诺出现频率多于拉尼娜,强度也大于拉尼娜。拉尼娜常发生于厄尔尼诺之后,但也不是每次都这样。厄尔尼诺与拉尼娜相互转变需要大约四年的时间。

什么是厄尔尼诺?

厄尔尼诺是热带大气和海洋相互作用的产物,它原是指赤道海面的一种异常增温,现在其定义为在全球范围内,海气相互作用下造成的气候异常。

厄尔尼诺主要指太平洋东部和中部的热带海洋的海水温度异常地持续变暖,使整个世界气候模式发生变化,造成一些地区干旱而另一些地区又降雨量过多。这种现象往往持续好几个月甚至1年以上,影响范围极广。厄尔尼诺现象属于一种准周期气候变化,影响范围横跨赤道附近太平洋。

“厄尔尼诺”是西班牙语的音译,原意是“圣婴”(上帝之子)。相传居住在秘鲁和厄瓜多尔海岸一带的古印第安渔民注意到,每隔几年,当地海水温度就会异常地持续变暖,导致性喜冷水的鱼类大量死亡,渔民遭受灭顶之灾。由于这种现象最严重时往往在圣诞节前后,出于迷信,古印第安人将其称为“圣婴”,表示上天对人类的惩罚。考古证据可追溯的人类对厄尔尼诺的记录在1.5万年前。

厄尔尼诺是如何形成的?

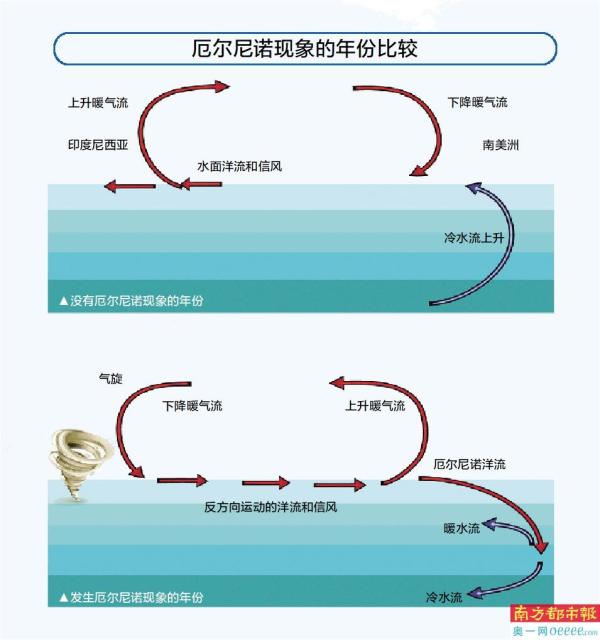

对厄尔尼诺的形成原因,科学界有多种观点,目前较普遍的一种看法是:在正常状况下,北半球赤道附近吹东北信风,南半球赤道附近吹东南信风。信风带动海水自东向西流动,分别形成北赤道暖流和南赤道暖流。从赤道东太平洋流出的海水,靠下层上升涌流补充,从而使这一地区下层冷水上泛,水温低于四周,形成东西部海温差。

但是,一旦东南信风减弱,就会造成太平洋地区的冷水上泛减少或停止,会形成大范围的海水温度异常增暖。传统赤道洋流和大气环流发生异常,导致太平洋沿岸一些地区迎来反常降水,另一些地方则干旱严重。

除此之外,形成原因还有地球自转减慢、火山活动和全球气候变暖等说法。

厄尔尼诺的出现有规律吗?

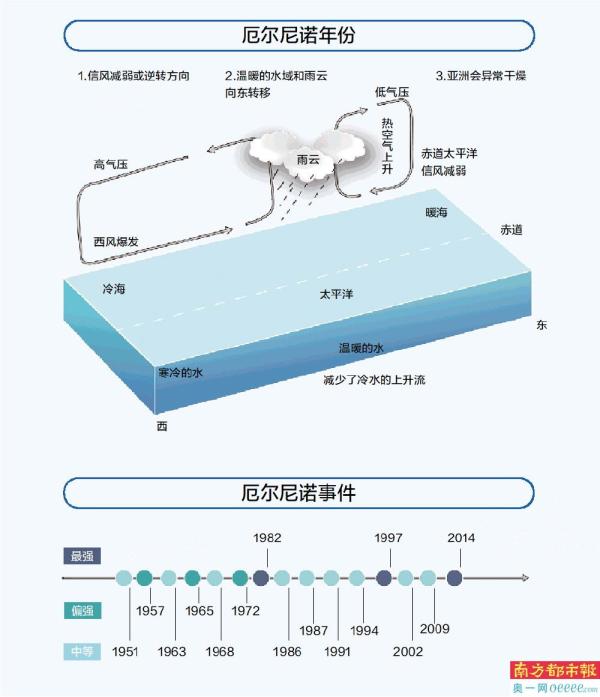

厄尔尼诺出现频率并不规律,平均约每4年发生一次。其评判标准在国际上还存在一定差别。一般将NINO 3区海温距平指数连续6个月达到0.5°C以上定义为一次厄尔尼诺事件,美国则将NINO 3.4区海温距平的3个月滑动平均值达到0.5°C以上定义为一次厄尔尼诺事件。

判定厄尔尼诺事件的依据是啥?

目前,中国气象局国家气候中心在业务上主要以NINO综合区(NINO 1+2+3+4区)的海温距平指数作为判定厄尔尼诺事件的依据,指标如下:NINO综合区海温距平指数持续6个月以上≥0.5°C(过程中间可有单个月份未达指标)为一次厄尔尼诺事件;若该区指数持续5个月≥0.5°C,且5个月的指数之和≥4.0°C,也定义为一次厄尔尼诺事件。

厄尔尼诺的妹妹——拉尼娜

拉尼娜是西班牙语“La Nina”,“圣女(上帝之女)”的意思,对应着“圣婴”(上帝之子),是厄尔尼诺现象的反相,指赤道附近东太平洋水温反常下降的一种现象,表现为东太平洋明显变冷,同时也伴随着全球性气候混乱,总是出现在厄尔尼诺现象之后。

拉尼娜常被用来专门指发生在赤道太平洋东部和中部海水大范围持续异常变冷的现象(海水表层温度低出气候平均值0.5℃以上,且持续时间超过6个月以上)。拉尼娜也称反厄尔尼诺现象。

厄尔尼诺与赤道中、东太平洋海温的增暖、信风的减弱相关联,而拉尼娜却与赤道中、东太平洋海温度变冷、信风的增强相关联。

拉尼娜是如何出生的?

实际上拉尼娜是热带海洋和大气共同作用的产物。海洋表层的运动主要受海表面风的牵制,当信风加强时,赤道东太平洋的深层海水上翻现象更加剧烈,导致海表温度异常偏低,使得气流在赤道太平洋东部下沉,而气流在西部的上升运动更为加剧,有利于信风加强,这进一步加剧了赤道东太平洋冷水发展,从而引发拉尼娜现象。

厄尔尼诺和拉尼娜如何“交替登场”?

厄尔尼诺和拉尼娜都是赤道中、东太平洋海温冷暖交替变化的异常表现,他们是热带海洋和大气共同作用的产物,太平洋上空的大气环流被称作沃克环流,当沃克环流变弱时,海水吹不到西部,太平洋东部海水变暖,就是厄尔尼诺现象;但当沃克环流变得异常强烈,就产生拉尼娜现象。这种海温的冷暖变化过程构成一种循环,在厄尔尼诺之后接着发生拉尼娜并非稀罕之事。同样拉尼娜后也会接着发生厄尔尼诺。

厄尔尼诺对我国气象方面主要影响

●初夏东北地区北部可能有阶段性低温冷害

●嫩江、松花江流域应做好防范严重汛情的准备

●西北地区东部可能有气象干旱发生,应防范其对工农业生产和人民生活造成的不利影响

●长江中下游、淮河流域应做好防范严重汛情的准备

●西南地区要加强对滑坡、泥石流等山洪地质灾害的防御

●盛夏时段江南南部华南北部可能出现阶段性高温热浪

●东南和华南沿海要防御强台风带来的暴雨洪涝和大风灾害

来源:新华社、中科院地质研究所