神舟十五号入轨后将形成“三舱三船”组合体,完成空间站建造

出差6个月!两个航天员乘组将首度太空“会师”

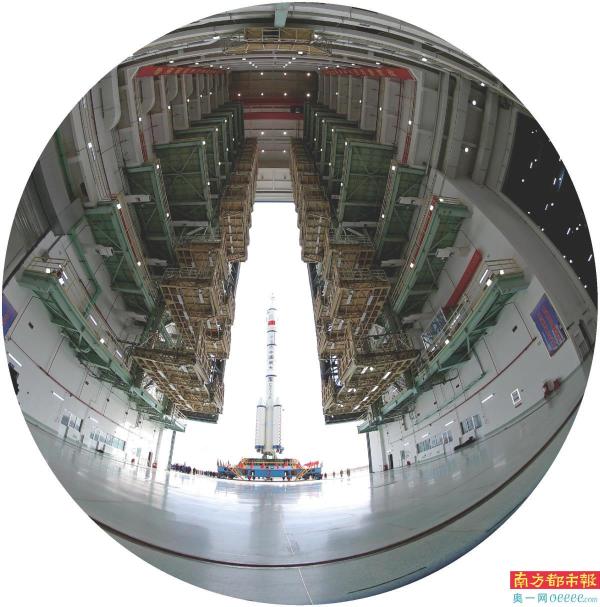

神舟十五号载人飞船将于11月29日23时08分发射。 新华社发

昨日,在神舟十五号载人飞行任务新闻发布会上,中国载人航天工程新闻发言人、中国载人航天工程办公室主任助理季启明表示,此次任务是空间站建造阶段最后一次飞行任务,航天员乘组将在轨工作生活6个月。

按计划,神舟十五号载人飞船入轨后,将采用自主快速交会对接模式,对接于天和核心舱前向端口,形成三舱三船组合体,这是中国空间站目前的最大构型,总质量近百吨。在轨驻留期间,神舟十五号航天员乘组将迎来天舟六号货运飞船、神舟十六号载人飞船的来访对接。

五大看点

航天员将实现在轨交接

神舟十五号、神舟十四号两个乘组6名航天员将在太空“会师”,“面对面”进行在轨交接,堪称本次任务的首要看点。在轨交接将是未来中国空间站运营期间主要的任务交接模式,相较地面交接更加高效可靠。

神舟十五号乘组将承接新挑战

在轨交接后,中国空间站将进入长期有人驻留模式。神舟十五号乘组作为空间站完成在轨建造后到访的首个乘组,将开展空间站三舱状态长期驻留验证工作,对航天器运行维护的管理工作量会大幅增加。在轨期间,计划实施3-4次出舱活动,并将首次使用梦天实验舱的货物气闸舱转移物品,航天员的舱外活动范围也更为广泛,将给他们带来更大的挑战。

神十五航天员乘组将开展六个方面工作

季启明介绍,神舟十五号飞行任务是中国空间站建造阶段的最后一棒,也是空间站应用与发展阶段的第一棒,具有承前启后的重要作用。任务期间神舟十五号乘组将重点开展六个方面工作。

一是开展空间站三舱状态长期驻留的验证工作;

二是完成15个科学实验机柜解锁、安装和测试,开展空间科学研究与应用、航天医学、航天技术等领域的40余项空间科学实验和技术试验;

三是实施三到四次出舱活动,完成梦天舱扩展泵组和载荷暴露平台设备安装等工作;

四是验证货物气闸舱出舱工作模式,与地面协同完成六次货物出舱任务;

五是开展常态化的平台测试、维护及站务管理工作;

六是开展在轨健康防护锻炼、在轨训练与演练等工作。

空间站将实现首次两艘载人船停靠

任务期间,两艘神舟载人飞船首次同时停靠空间站。神舟十五号停靠于天和核心舱前向端口,神舟十四号停靠于天和核心舱径向端口,两艘飞船同时与空间站进行信息代传、通风换热、并网供电等。乘组轮换期间,空间站将通过不同的对接总线代传两船遥测,确保两艘载人飞船信息传输的唯一性和正确性。空间站系统将同时向两艘载人飞船通风热支持,送风量根据两船不同热环境进行合理分配,且可根据需求进行分档调节。同时,针对两船同时停靠的情况制定了协调匹配的紧急撤离策略,全力确保航天员生命安全。

空间站组合体将首次形成最大构型

神舟十五号载人飞行任务是中国空间站建造阶段的最后一次飞行任务,飞船与空间站组合体交会对接后,中国空间站将以独特造型,即由天和核心舱、问天实验舱、梦天实验舱以及两艘载人飞船和一艘货运飞船组成“三舱三船”的组合体,这是中国空间站目前的最大构型,总质量近百吨,将向全世界展现中国载人航天工程的卓越能力。

突破

我国已具备开展载人月球探测工程实施条件

季启明介绍,按照我国政府批准的发展战略,我们已经完成了载人月球探测、关键技术攻关和方案的深化论证。通过前一阶段的工作,突破了新一代载人飞船、新一代载人运载火箭、月面着陆器、登月服等关键技术,形成了具有中国特色的载人登月任务实施方案。这些工作为载人月球探测工程奠定了坚实的基础,我们已经具备开展工程实施的条件,我相信中国人九天揽月的梦想将在不远的将来成为现实。

安全保障

飞船系统:特意多载一些水果 整个流程数字化

11月27日,神舟十五号发射任务组织全区合练。目前,发射任务各系统已经完成了相关功能检查,并做好发射前的各项准备工作。

神舟十五号飞船充分继承了神舟十四号飞船的技术状态,主要功能和技术指标保持不变。

在此基础上,根据空间站的任务要求,研制人员对神舟十四号进行了适应性改进,使这艘飞船更加安全可靠,为航天员的生命安全保驾护航。

据介绍,神舟飞船的设计理念是以航天员的安全性为核心,所有的设计和改进,都是以确保航天员更加安全,飞行任务更加可靠为目的。随着载人飞船技术不断成熟,其设备及零部件也在不断进行升级换代,产品的技术成熟度、质量与可靠性也在随之提高。

航天科技集团五院载人飞船系统电总体主任设计师刁伟鹤介绍,我们做了一些改进和能力的提升,包括把舱内的布局进行优化,这次特意给航天员多送一些新鲜的水果。返回的时候也有一定提升,可以满足更多下行回到地面的一些需求。

专家介绍,为了确保载人任务万无一失,科研人员严把神舟飞船的质量关,也在提升神舟十五号飞船安全性等方面采取了一些新的措施。刁伟鹤介绍,神舟飞船首次使用了发射场的质量确认的工作,相当于把整个发射场的工作,分成数百项质量确认的项目,把所有的质量控制过程都落实到数字化系统中,实现了整个过程控制数字化、可追溯,非常完整可靠。

火箭系统:新批次新设备,两大系统保安全

本次执行神舟十五号飞船发射的长征二号F遥十五火箭不仅是全新批次的长二F火箭,也是首次和发射场系统的全新地面设备搭配,可以说既用上了新批次火箭,又使用了全新的发射设备,较上一发火箭,进行了全面升级优化。

长征二号F是中国第一型载人火箭,被誉为“中国神箭”。作为中国第一型载人火箭,30年间,长征二号F火箭全程参与了中国载人航天工程“三步走”战略的每一步,执行了从神舟一号至今的所有载人飞船和目标飞行器发射任务。

与长征二号F遥十四火箭相比,遥十五火箭进行了45项技术状态改进,在提升安全性的前提下,全面提升了火箭轨道的精度,使后续的入轨和交会对接任务可以更加流畅。

自1999年首飞至今,长征二号F运载火箭已成功发射14艘神舟飞船和2个空间实验室,其中包括9次载人发射任务。与其他型号火箭不同,作为载人火箭的长征二号F火箭,有自己独特的两大系统。

航天科技集团一院长征二号F运载火箭副总设计师刘烽介绍,一个是逃逸系统,一个是故障检测处理系统,这两个系统都是为载人火箭而设置的。它主要目的是为了在待发段和火箭飞行的上升段,检测火箭故障。这时候如果火箭出现一些灾难性的故障,为了确保航天员的生命安全,用这两个系统把航天员带离火箭的危险区。

另外,刘烽说,此次增加了火箭起飞时间偏差的适应性,采用这个技术之后,可以在火箭的轨道参数里进行相关修正,自动补偿起飞过程中的时间偏差,能够确保入轨的精度。另外对火箭的遥测系统发射机、导航接收机也进行了相关升级工作,使导航接收机接收卫星的数量能更多,精度更高。

这次发射是中国空间站在轨建造阶段最后一次载人飞行任务,在后续的规划中,长征二号F火箭还将以每年2发的任务来满足空间站应用与发展阶段的需求。而在未来,火箭还将升级换代,智慧火箭和可重复利用火箭也在规划之中。

刘烽介绍,根据载人任务多人多天的任务特点,后续载人飞船重量会更大,也需要载人火箭进一步提高运载能力。第二是提高整个飞行的故障容错能力,目前正在做智慧火箭。第三方面就是可重复使用,对于载人火箭来说,还要在可重复使用方面做出更大的技术创新和进步。

测控系统:掌握飞行器状态的千里眼、顺风耳

除了火箭的全面升级,地面设备也改进了11项技术状态,提高了火箭的可靠性、安全性和抗风险能力,射前发射流程操作也更加自动化、减少了人为操作的失误风险。

刘烽介绍,还有一个比较大的变化就是这发火箭整个在发射场的流程做了相关优化和调整。

在航天任务中,测控系统是掌握飞行器状态的千里眼、顺风耳,是天地交流的传声筒。就像一双无形的手,控制火箭入轨、空间站运行、返回舱返回。按计划,“神十五”和“神十四”航天员乘组将在空间站交叉驻留约一周,首次同步开展载人飞船发射和回收任务的酒泉卫星发射中心测控系统,无缝接力,全力保障神舟任务。

酒泉卫星发射中心东风站是距离发射场最近的测控站点,作为火箭发射测控第一站,它承担着火箭上升段飞控、逃逸、返回段返回舱开伞等关键节点指令发送、保障航天员同地面话音通信、航天员生理信息监测等任务。

酒泉卫星发射中心测发技术总体专家谌廷政介绍,测控通信是火箭和飞船在飞行过程中与地面联系的唯一纽带。在本次任务中,发射场测控通信系统,面临两个方面的挑战:一方面是极端严寒天气下稳定可靠跟踪的挑战,另一方面发射与回收双线并行,要求在任务准备过程中必须要同步组织、同步实施、高度统筹,确保发射、在轨与回收过程中测控通信的精准可靠。

为了能“稳、准、快”地捕获目标,东风站科技人员每日进行设备维护,每周开展三次以上任务专项、应急处置、岗位操作、轨道计算训练,从文书拟制、方案学习到流程演练,每一个环节都反复验证,每一个细节都严格把关,使人员、设备达到最佳参试状态。

在代号为“双城”的大树里测控点,有一台口径约600毫米的光学望远镜,实际作用距离在1000公里以上,是名副其实的追踪火箭、飞船的“千里眼”。科技人员需要以毫米级的精度操作单杆,控制设备,实现对目标飞行器的精准识别和捕获。

航天测控要求看得见、更要跟得上、跟得稳。大树里测控点根据不同任务、不同阶段可能出现的情况,完善185份任务文书和76份应急方案预案,把最充分的测控手段做在地面,把余量留在天上,确保航天员安全进出太空。

测发系统:全力保障“神箭”超低温环境发射

与以往神舟任务不同,此次神舟十五号载人飞行任务发射窗口期正值寒冬暗夜时分,临近发射,这几天发射场夜间最低气温降至-20℃,直逼火箭发射最低温度条件,是载人发射任务有史以来环境温度最低的一次,酒泉卫星发射中心测发系统工作人员24小时值班待命,让“神箭”在最寒冷的季节,有最温暖的陪伴。

酒泉卫星发射中心测发部门工程师李鹏冲表示,在空间站建造阶段,发射场对塔架的空调进行了全面、升级,配备了热泵、机组电加热和风管电加热系统。经过了两次调试之后,加温效果得到了明显改善。

除了给箭体本身做好防寒保暖,火箭燃料调温也是测发系统的重要一环。在火箭加注前,工作人员必须穿戴15斤、全密闭的防护装具,对燃料及调温设备巡视检查近4小时。

从推进剂加注结束到发射有10~20个小时时间间隔,推进剂会受到环境温度的影响,所以在加注前,要对推进剂进行预调温。

气象系统:为火箭发射精心挑选良辰吉日

气象是直接关系到火箭能否按时成功发射的重要因素之一,为此,酒泉卫星发射中心气象室的科研人员这两天加紧进行气象监测和气象会商,确保为任务指挥部的科学决策提供及时准确的气象预报。

11月下旬,酒泉发射中心已经进入初冬,由于中心处于荒漠地带,昼夜温差大,夜间气温低点时刻触及-20℃,为应对可能出现的极端天气,气象保障团队加紧对发射当天的天气情况进行会商。

酒泉卫星发射中心发射场系统首席气象预报专家李兴东介绍,这个季节的气候特点主要是晴冷干燥,降水稀少,弱冷空气比较频繁。

气象预报员多方着手,通过风云卫星、探空气球、多普勒雷达等气象装备,随时随地把脉天气。参试人员对发射月近40年来的气象因素进行了专题技术准备,对大于10米的地面风和大于60米的高空风及低于-20℃的低温天气逐一进行了归纳总结。加强天气会商密度,从一天一次增加到一天三次,确保为任务指挥部的科学决策,提供及时准确的气象预报。

A04-07版

统筹:易福红 杨存海

综合:新华社 央视 中新社