最高人民法院发布涉英烈权益保护十大典型案例

严打抹黑英烈形象行为 明确袁隆平适用英烈保护相关法律

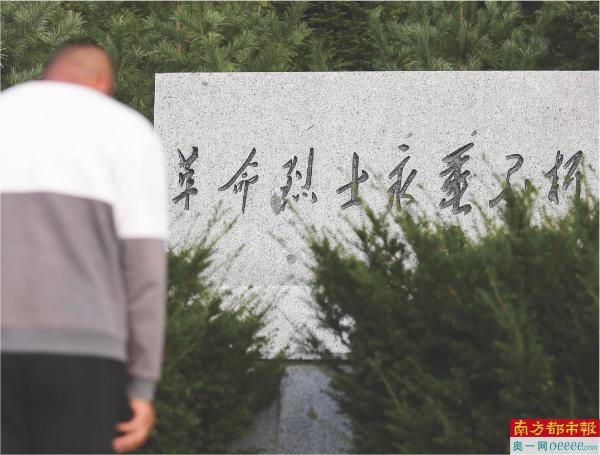

9月26日,村民到辽宁省丹东市滨江村革命烈士陵园祭扫英烈。 新华社发

今年是我国现行宪法公布施行四十周年,12月4日至10日是第五个“宪法宣传周”。党的二十大报告强调要完善以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系,加快建设法治社会。为深入学习宣传贯彻党的二十大精神,12月8日,最高人民法院发布涉英烈权益保护十大典型案例。

英雄烈士是民族的脊梁、时代的先锋,英雄烈士的事迹和精神是中华民族的共同历史记忆和社会主义核心价值观的重要体现。党的十八大以来,习近平总书记从实现中国梦、强军梦的战略高度作出一系列重要指示批示,强调要永远铭记英雄烈士的牺牲和奉献。党的二十大报告单独把实现建军一百年奋斗目标、开创国防和军队现代化新局面作为专章论述、专门部署,强调要加强军人军属荣誉激励和权益保障。

最高人民法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平法治思想,深入贯彻习近平总书记关于烈士褒扬工作等重要指示批示精神,切实实施《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国英雄烈士保护法》等法律法规,先后发布《关于加强“红色经典”和英雄烈士合法权益司法保护弘扬社会主义核心价值观的通知》(法〔2018〕68号)《关于贯彻落实〈关于加强新时代烈士褒扬工作的意见〉的通知》(法〔2022〕113号)等一系列司法政策性文件,会同最高人民检察院、公安部联合发布《关于依法惩治侵害英雄烈士名誉、荣誉违法犯罪的意见》(公通字〔2022〕5号),发布保护英雄人物人格利益等典型案例,以司法手段捍卫英雄烈士合法权益,维护社会公共利益。

此次发布的涉英烈权益保护十大典型案例,涉及维护英烈人格利益、烈属合法权益、烈士纪念设施等案件。

重点涵盖以下4个方面:

●英烈人格利益

一是加大对英雄烈士人格利益保护力度。依法审理涉及英雄烈士保护的刑事案件,依法惩治侵害英雄烈士名誉、荣誉的违法犯罪活动,坚决维护中国特色社会主义制度、维护社会公共利益。妥善审理英雄烈士近亲属及检察机关提起的侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉等人格利益的民事案件,依法认定侵权行为人应当承担的民事责任。推动落实英烈保护工作联动协调制度,严厉打击歪曲、丑化、亵渎、否定英烈事迹和精神的言行。此次发布的涉英烈权益保护典型案例中,8起案件涉及侵害英雄烈士姓名、名誉、荣誉等人格利益,既有刑事案件也有民事案件,集中体现人民法院严厉打击和制裁抹黑英雄烈士形象行为的坚定立场和鲜明态度。

●烈属合法权益

二是推动落实烈属抚恤优待政策。贯彻落实烈士褒扬政策法规,依法审理侵害烈属合法权益的刑事、民事、行政案件,切实维护烈属的人身财产权益。注重人文关怀和精神抚慰,突出解决烈属家庭后续生活保障、救助帮扶援助等实际问题。以司法之力推动保障烈属按照国家规定享受烈士褒扬金、抚恤金,以及在教育、就业、养老、住房、医疗等方面的优待,树立关爱尊崇烈属的良好社会风尚,褒扬烈士家庭甘于牺牲奉献的精神风范。此次发布的典型案例中关于依法保障烈属居住权益的案件,彰显人民法院对烈属合法权益的有力保护,是弘扬英烈精神、褒恤烈属的生动司法实践。

●烈士纪念设施

三是服务保障烈士纪念设施保护。依法惩治侵占烈士纪念设施保护范围内土地、设施,在英雄烈士纪念设施保护范围内从事有损纪念英雄烈士环境和氛围的活动,破坏、污损烈士纪念设施等行为,有力保护烈士纪念设施不受侵犯。为充分发挥烈士纪念设施褒扬英烈、教育后人的红色主阵地作用,推进宣传英烈事迹、弘扬英烈精神提供司法服务和保障。此次发布的王某诉杨某排除妨害纠纷案和李某、吴某侵害烈士荣誉民事公益诉讼案都体现了人民法院对烈士纪念设施保护范围内土地、设施的有力司法保护。

●社会主义核心价值观

四是大力弘扬社会主义核心价值观。英雄烈士是民族最闪亮的坐标,英雄烈士事迹和精神是社会主义核心价值观的重要体现,是实现中华民族伟大复兴的强大精神动力,每一位公民都应当自觉维护英雄烈士的尊严和合法权益。人民法院通过司法裁判旗帜鲜明地维护广大人民群众对英雄烈士事迹的价值认同和英雄烈士公知公认的光辉形象,传承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神,推动培育和践行社会主义核心价值观。

涉英烈权益保护十大典型案例(部分)

案例

1

罗某侵害英雄烈士名誉、荣誉及附带民事公益诉讼案

——在网络平台上侮辱抗美援朝英雄烈士,构成侵害英雄烈士名誉、荣誉罪并应承担民事责任

基本案情

2021年,罗某观看《长津湖》电影和纪录片后,为博取关注,使用新浪微博账号(粉丝数220余万)发帖,侮辱在抗美援朝长津湖战役中牺牲的中国人民志愿军“冰雕连”英烈。上述帖文因用户举报被平台处理,此前阅读量2万余次。

罗某次日删除该帖文,但相关内容已经在网络上广泛传播,引发公众强烈愤慨。罗某曾系知名媒体人,曾使用上述账号先后发表侮辱、嘲讽英雄烈士等帖文9篇,其账号被平台处置30次。

海南省三亚市城郊人民检察院提起刑事附带民事公益诉讼,认为应当以侵害英雄烈士名誉、荣誉罪追究罗某刑事责任,建议判处有期徒刑七个月,同时请求判令罗某承担相应民事责任。

裁判结果

海南省三亚市城郊人民法院认为,被告人罗某在互联网上使用侮辱性语言抹黑中国人民志愿军“冰雕连”英烈,否定社会主义核心价值观和伟大的抗美援朝精神,破坏社会公共秩序,情节严重,其行为构成侵害英雄烈士名誉、荣誉罪。罗某系自首,可以依法从轻处罚,自愿认罪认罚,可以依法从宽处理。附带民事公益诉讼被告罗某作为网络“大V”,多次在网上公开发表言论侮辱、贬损英雄烈士,严重侵害社会公共利益,应当承担民事责任。

罗某自愿赔偿8万元用于抗美援朝烈士精神事迹纪念、宣传等公益事业,予以认可。法院作出刑事附带民事判决,被告人罗某犯侵害英雄烈士名誉、荣誉罪,判处有期徒刑七个月;附带民事公益诉讼被告罗某在相关网站及报纸上公开赔礼道歉。

案例

2

肖某侵害英雄烈士名誉、荣誉罪案

——在人数众多的微信群诋毁、侮辱英雄,构成侵害英雄烈士名誉、荣誉罪

基本案情

2021年,肖某在“杂交水稻之父”、共和国勋章获得者、中国工程院院士袁隆平因病逝世、举国悲痛之际,无视公序良俗和道德底线,使用昵称“坚持底线”的微信号,先后在微信群“白翎村村民信息群”(群成员499人)内发布2条信息,歪曲事实,诋毁、侮辱袁隆平院士,侵害英雄名誉、荣誉,引起群内成员强烈愤慨,造成恶劣社会影响。湖南省韶山市人民检察院提起公诉,认为被告人肖某的行为构成侵害英雄烈士名誉、荣誉罪,建议判处管制六个月。

裁判结果

湖南省韶山市人民法院认为,被告人肖某以侮辱、诽谤方式侵害英雄的名誉、荣誉,损害社会公共利益,情节严重,其行为已构成侵害英雄烈士名誉、荣誉罪。案发后,被告人肖某如实供述自己的犯罪事实,认罪认罚,依法可从宽处理。判决被告人肖某犯侵害英雄烈士名誉、荣誉罪,判处管制六个月。

案例

3

董某诉李某、第三人卢某排除妨害案

——依法保障英雄烈士遗属居住权益

基本案情

董某系革命烈士卢兴的遗孀,现年83岁,体弱多病,由孙女卢某常年照顾。

2012年,老人原有住房面临拆迁,政府为照顾烈属,特批安置给老人一套房屋,并按老人意愿,在拆迁协议上将孙女卢某加在董某名字后面,注明董某百年后,房屋产权归卢某所有。

2016年,董某与卢某领取拆迁安置房,但因老人身体问题一直未办理不动产权登记证。后卢某未经董某同意,擅自将房屋转卖给同事李某。李某向其支付购房款32万余元。

2021年,李某起诉卢某、第三人董某,要求办理房屋过户手续,被法院以卢某系无权处分为由驳回诉讼请求。判决生效后,李某仍占有房屋。

2022年,董某办理不动产权属证书,后多次要求李某搬出未果,无奈诉至法院,要求李某搬出案涉房屋。

裁判结果

江苏省淮安市淮安区人民法院认为,本着优待烈属的原则,政府安置给烈士遗孀董某一套房屋,并充分尊重老人意愿,明确其百年后房屋归孙女所有。现在老人健在,房屋却被其孙女卢某擅自转卖。此举既不合法,又与政府优待烈属的初衷相违背,导致烈士遗孀老无所居。法院从关爱烈属的角度,动员李某主动搬离。经过法院调解,三方当事人达成调解协议,李某同意限期搬出案涉房屋。

链接

侵害英雄烈士名誉、荣誉等行为应承担哪些法律责任?

最高法有关负责人指出,此类行为人应当承担的法律责任主要包括三类。

一是民事责任。

民法典规定,侵害英雄烈士等的姓名、肖像、名誉、荣誉,损害社会公共利益,应当承担消除影响、恢复名誉、赔礼道歉等民事责任,且应当与行为的具体方式和造成的影响范围相当。需要注意的是,对侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉行为提起民事诉讼的主体,可以是英雄烈士的近亲属;英雄烈士没有近亲属或者近亲属不提起诉讼的,检察机关可以依法向法院提起诉讼。

二是行政处罚。

依据《中华人民共和国英雄烈士保护法》相关规定,以侮辱、诽谤或者其他方式侵害英雄烈士的姓名、肖像、名誉、荣誉,在英雄烈士纪念设施保护范围内从事有损纪念英雄烈士环境和氛围的活动,侵占、破坏、污损英雄烈士纪念设施等,构成违反治安管理行为的,由公安机关依法给予治安管理处罚。

三是刑事责任。

《中华人民共和国刑法修正案(十一)》增设“侵害英雄烈士名誉、荣誉罪”,将侮辱、诽谤英雄烈士的行为明确规定为犯罪。法院依法严惩侮辱、诽谤英雄烈士行为,保护英雄烈士的人格利益和社会公共利益,旗帜鲜明反对和抵制历史虚无主义等错误思想。

综合新华社、最高人民法院公众号

- 下一篇:广告